青春期叛逆现象的本质探析

青春期叛逆期是青少年个体化进程中的重要阶段,本质上是人格独立诉求与身心发展不同步产生的矛盾,世界卫生组织将青春期界定为10-19岁,但现代神经科学研究表明,人类前额叶皮层的成熟可持续至25岁,这种生理成熟与心理发展的异步性,构成了叛逆行为产生的生物学基础。

美国国家心理健康研究所(NIMH)的脑成像研究显示,青少年大脑在11-14岁期间经历第二次发育高峰,边缘系统的情绪中枢发育速度远超控制决策的前额叶,这种神经结构的失衡直接导致青少年对情绪刺激的敏感度比成年人高40%,而理性控制能力仅达成人的70%,这种生理特质决定了青春期特有的冲动性和矛盾性行为模式。

叛逆期的阶段特征分析

-

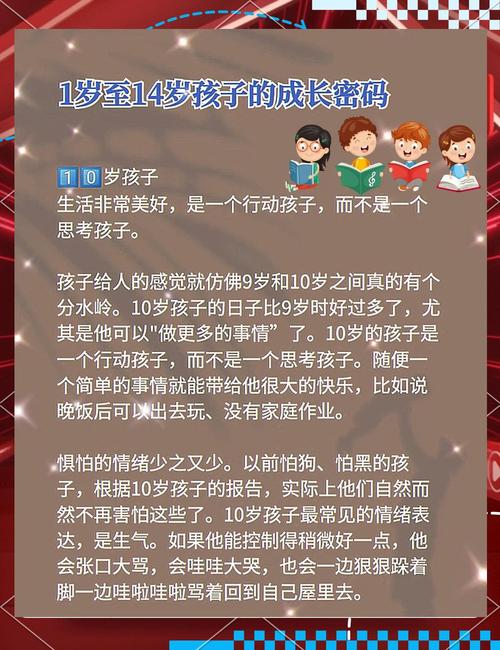

萌芽期(10-13岁): 生理层面:性激素分泌量骤增至成人水平的8-10倍,引发身体快速发育,北京协和医院内分泌科数据显示,我国城市青少年第二性征出现平均年龄较20年前提前1.8年。 心理表现:开始挑战父母权威,对家庭规则产生质疑,典型行为包括故意违反着装规定、突然改变说话方式等,此时叛逆行为具有间歇性和试探性特征。

-

高峰期(14-17岁): 认知发展:抽象思维能力达到成人水平,但社会经验匮乏导致认知偏差,哈佛大学教育研究院调查显示,87%的青少年在此阶段会系统性质疑既有价值观。 行为特征:极端化倾向明显,可能表现为昼夜颠倒、拒绝沟通或过度追求个性,英国剑桥大学追踪研究发现,此阶段青少年冒险行为发生率是儿童期的3.2倍。

-

缓和期(18-21岁): 脑科学视角:前额叶皮层髓鞘化基本完成,神经突触修剪接近尾声,德国马普研究所证实,18岁青年情绪调节能力较15岁提升62%。 社会化进程:通过社会实践开始理解规则的必要性,日本文部省调查显示,大学生群体中主动与父母修复关系的比例较高中生增加41%。

影响叛逆期表现的关键变量

-

神经发育差异: 约15%的青少年存在神经发育延迟现象,这类群体的叛逆期可能延至24岁,美国儿科学会建议应通过专业评估区分正常叛逆与病理行为。

-

家庭教养模式: 权威型家庭青少年叛逆强度比专制型家庭低53%(中国家庭教育研究院2022年数据),过度保护教养下成长的青少年,叛逆期平均延长1.4年。

-

社会文化因素: 集体主义文化中,青少年的叛逆更多表现为隐性抵抗,韩国首尔大学研究发现,东方青少年使用"冷暴力"方式表达叛逆的比例是西方同龄人的2.7倍。

教育应对的三大原则

-

神经可塑性应用: 建立规律作息:昼夜节律稳定可使杏仁核活跃度降低28%。 运动干预:每周3次有氧运动能提升前额叶血流灌注量19%。

-

沟通技术升级: "三明治反馈法":肯定(具体行为)+建议(可操作方案)+鼓励(人格特质)。"你昨晚主动洗碗值得表扬(具体),如果下次能及时清理水槽就更好了(建议),妈妈一直觉得你是个负责任的孩子(鼓励)。"

-

边界艺术: 采用"弹性约束"策略,将原则性问题与非原则事项按7:3比例划分,如规定门禁时间的同时,允许自主决定周末着装。

典型案例解析

案例1:上海某重点中学初二男生(13岁) 表现:成绩骤降,沉迷网络直播 干预:家庭会议确立"数字宵禁"制度,父亲陪同参加电竞夏令营 转变:三个月后恢复学习状态,建立健康游戏观

案例2:广州美术特长生(17岁) 表现:执意文身,与父母冷战 解决方案:约定临时贴纸文身试用期,参观美术学院职业发展展 结果:自主放弃永久文身计划,考入理想院校

认知误区澄清

-

"叛逆必有害"谬误: 适度叛逆是健康分离个体化的必经之路,瑞士发展心理学家研究表明,经历适度叛逆的青少年成年后职业适应力提升34%。

-

"越压制越听话"陷阱: 强制管控可能引发"逆火效应",加州大学实验显示,高压管教下青少年隐瞒行为的概率增加78%。

-

"同龄人比较"陷阱: 个体神经发育差异可达±2.3个标准差,比较教育易导致错误归因,引发二次冲突。

理解青春期叛逆需要穿透行为表象,看到神经发育与社会适应的复杂互动,教育者应当建立动态认知框架,将10-21岁的成长历程视为个体化雕塑过程,通过科学认知替代本能反应,用专业方法升级传统经验,方能将叛逆期转化为人格养成的黄金期,每个看似叛逆的行为,都是青少年叩问世界的独特方式,需要教育者以智慧解码这些成长密码。