在某个周五的深夜,北京某小区的张女士第三次掀开窗帘张望,她16岁的儿子在同学家参加生日聚会,约定的返家时间是22:30,此刻已接近23点,手指无意识地敲打着窗台,这位母亲内心的焦虑与无数中国家长产生着强烈共鸣——当孩子进入青春期,如何处理"晚上出去玩"这个看似简单却充满张力的命题?

理解行为背后的心理密码

高中阶段的青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性确立期",他们的社交需求呈现爆发式增长,某重点中学的跟踪调查显示,82%的高二学生每周至少有1次晚间社交活动,其中53%的活动会持续到21点之后,这些数据背后,折射出青少年对独立空间、同伴认同和情感联结的深层渴望。

案例:上海某示范性高中的小敏(化名)在心理咨询中坦言:"和同学在便利店门口分享烤肠的时刻,那种不被父母注视的自由感,比美食本身更令人着迷。"这种"逃离监护"的微妙心理,正是青少年构建自我边界的重要过程。

构建动态平衡的沟通机制

-

建立非评判性对话场域 家长需要警惕"审问式沟通"的陷阱,心理学研究表明,当对话以"为什么晚归"开场时,青少年大脑的防御机制会立即启动,建议采用"观察+感受"的表达方式:"注意到你这周有三天晚归,妈妈有些担心你的作息规律。"

-

实施"安全预案"制度 与孩子共同制定《外出备案表》,包括:

- 活动类型(学习小组/生日聚会/文体活动)

- 参与人员(至少3位可核实的同伴)

- 交通方式(家长接送/公共交通/骑行)

- 应急联系人(除父母外的备用联络人)

案例:杭州某家庭通过备案制度,成功化解了女儿参加跨校联谊会的信任危机,备案信息显示活动在老师监督下进行,家长得以安心。

制定弹性管理策略

分级管理制度 根据学业表现建立动态权限机制:

- 保持班级前30%:周均2次晚间外出

- 中等成绩区间:周均1次+1次弹性额度

- 成绩明显下滑期:暂停外出直至恢复

时段梯度设置 参考青少年发展心理学研究,建议:

- 学期常规时段:22:00前归家

- 特殊活动(跨年/毕业季):弹性延长至23:00

- 考试复习期:自动启动"静心周"

危机处理的智慧

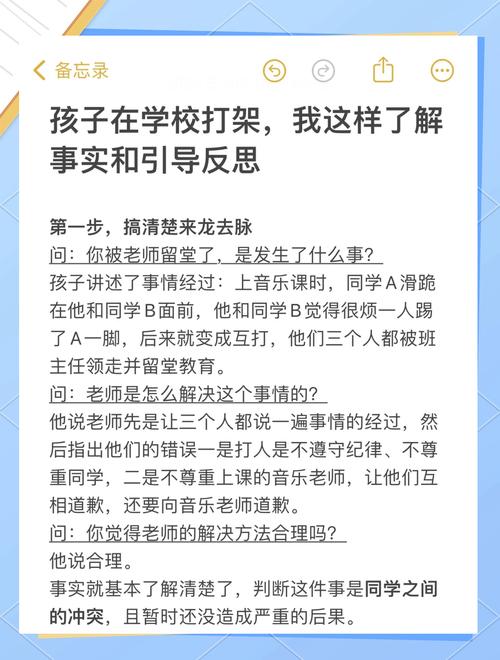

当发生意外晚归时,家长需要遵循"冷静三步法":

- 安全确认:首先确认人身安全,暂缓问责

- 事实还原:24小时后进行非情绪化复盘

- 责任共担:共同制定改进方案而非单向惩罚

某教育观察节目记录的典型案例:成都男孩因地铁故障迟到1小时,父亲没有责备而是共同查询运营公告,此举反而增强了孩子的责任意识。

培养自主决策能力

引入"后果体验"教育法,在可控范围内允许孩子承担自然结果。

- 因贪玩耽误作业:自主面对教师质询

- 过度消费零花钱:自行调整后续开支

- 未遵守防疫规定:承担社区服务责任

北京师范大学附属中学的实践表明,经历过自主决策训练的学生,时间管理能力平均提升37%,突发事件应对能力提高42%。

避免常见教育误区

- 卫星定位监控悖论:某调查研究显示,被实时定位的学生,隐瞒真实行踪的概率反而增加28%

- 经济制裁陷阱:以零花钱要挟可能催生借贷风险

- 对比伤害:"别人家的孩子"句式会使亲子信任度下降19个百分点

尾声:在守护与放手的天平上

教育学者张文宏提出:"好的家庭教育,应该像放风筝——线轮始终在手,却给予足够的翱翔空间。"面对高中生夜间社交这个成长必修课,家长最智慧的姿态或许是:做可靠的港湾而非坚固的牢笼,当灯塔而非探照灯,当我们学会在适当的时候收起担忧,孩子们反而会在星月之下,走出属于自己的生命航线。