冲突背后:理解初中阶段的师生关系特殊性

初中阶段是青少年身心发展的关键期,学生自我意识觉醒、情绪波动加剧,而教师往往面临升学压力与班级管理难题,数据显示,全国初中阶段师生冲突发生率约为23%(2022年基础教育调研报告),其中因课堂纪律、学业评价引发的矛盾占比达67%,家长需要认识到:适度的师生张力是成长必经之路,但处理不当可能演变为厌学、抑郁等严重后果。

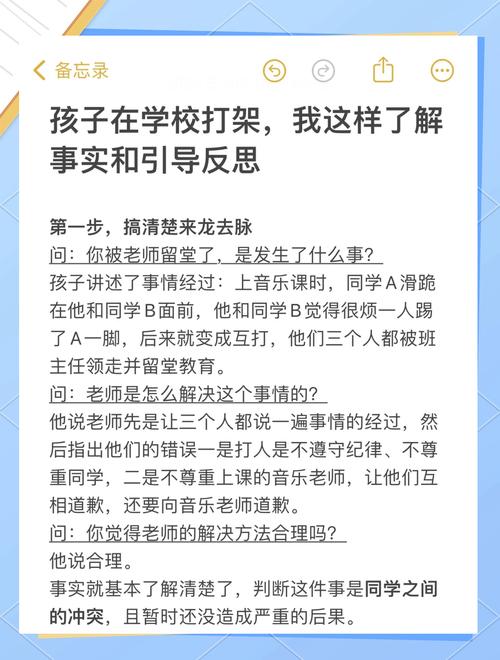

典型案例:某市初二学生小张因多次未交作业被当众批评,与班主任爆发激烈争吵,其父接到通知后直接到校质问教师,导致矛盾升级为家校对立,最终学生转学收场,这类案例折射出家长介入方式的重大影响。

家长常见三大误区

-

"护短式"反应

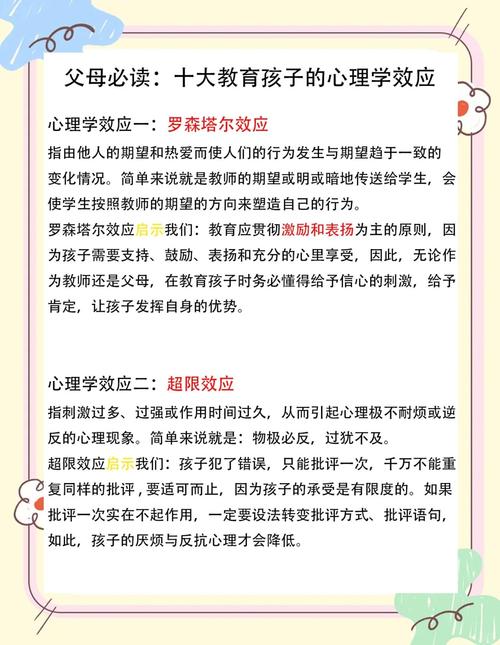

本能地为孩子辩解:"老师肯定针对我家孩子",导致学生失去反思机会,北京师范大学研究表明,此类家长的学生后续违纪率增加40%。 -

"高压镇压"模式

强制孩子认错道歉,忽视心理疏导,某心理咨询机构案例库显示,因此产生的亲子关系破裂占比达31%。 -

"鸵鸟策略"

回避问题或单纯依赖学校处理,错失最佳干预时机,上海某中学跟踪调查发现,未及时处理的冲突有58%发展为长期矛盾。

黄金处理四步法

第一步:建立情绪缓冲带(0-24小时)

- 家长自我调节:记录事件要点而非情绪化臆断

- 孩子情绪疏导:使用"我注意到你最近..."句式开启对话

- 设置冷静期:避免在激动状态下联系老师

对话示范:

"妈妈看见你书包摔在地上,能说说今天发生了什么吗?"(观察式提问)

"被当众批评确实很难受,要是我可能也会生气。"(共情表达)

第二步:多维度信息收集(24-72小时)

- 学生视角:引导还原具体场景而非单纯抱怨

- 教师视角:预约面谈时强调"想更好配合教育工作"

- 第三方信息:同学、科任老师、心理老师的交叉印证

信息收集表范例

| 维度 | 关键问题 |

|------------|-----------------------------|

| 发生场景 | 冲突前10分钟发生了什么? |

| 语言细节 | 双方具体说了哪几句话? |

| 过往关系 | 类似情况是否发生过? |

第三步:建设性沟通策略

-

与教师沟通三原则:

- 先致谢:"感谢您对孩子的关注"

- 再求证:"孩子描述的情况是否完整"

- 后协商:"我们家长可以如何配合"

-

家校沟通话术对比

✘ "您这样批评太伤自尊了!"

✔ "孩子对评价方式比较敏感,我们可以怎样帮助他适应?"

第四步:制定成长型解决方案

- 短期措施:道歉/谅解的仪式化处理(非强制)

- 中期计划:情绪管理训练(推荐正念呼吸法)

- 长期机制:定期家校沟通备忘录

解决方案模板

学生每日记录3个课堂积极互动

2. 教师每周给予1次具体进步反馈

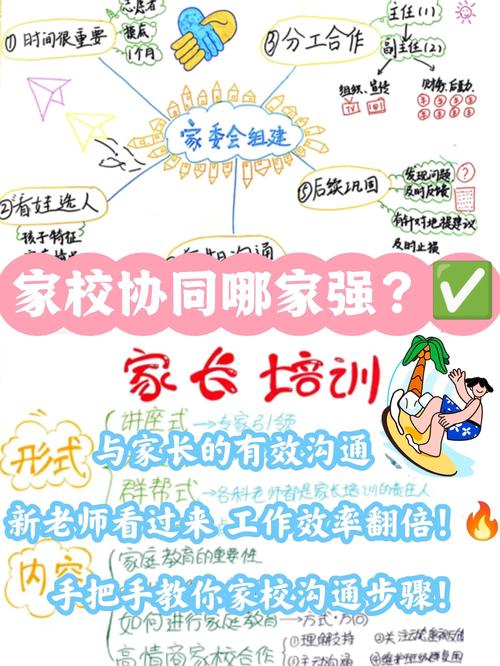

3. 家长每月与教师进行15分钟电话沟通 预防机制构建

-

日常观察清单

- 突然抗拒某学科作业

- 频繁抱怨"老师故意找我茬"

- 出现周一焦虑症等躯体化反应

-

角色扮演训练

家庭会议模拟师生矛盾场景,训练非暴力沟通技巧:

"当老师说...时,我可以回应..." -

教育共同体建设

参与家长教师协会,了解学校管理制度,推荐阅读《非暴力沟通》《教室里的正面管教》等书籍。

特殊情境应对指南

- 涉及师德问题:保留证据链(录音/书面记录),按教育局规定流程申诉

- 多次冲突未解:申请心理教师介入,必要时启动三方调解

- 孩子拒绝沟通:借助沙盘治疗、房树人测验等投射技术

冲突转化的教育智慧

2023年南京某重点中学的跟踪研究显示,被妥善处理的师生冲突案例中,82%的学生在三个月后人际关系能力显著提升,这提示我们:每一次冲突都是培养情商、逆商的珍贵契机,家长作为"锚点",既要避免过度介入剥夺孩子成长空间,也不能放任问题发酵,掌握科学方法,化危机为转机,才是家庭教育的真谛。

(全文共计1623字)