大学校园的清晨本应是书声琅琅的清晨,但某高校辅导员王老师最近发现,早八点的教室里空位越来越多,当她在宿舍巡查时,总能看到紧闭的窗帘后亮着电脑屏幕的幽光,戴着耳机的学生手指在键盘上翻飞,这种现象并非个案,根据《2023年全国大学生学习状态调查报告》,超过58%的受访学生每天游戏时长超过3小时,17%的学生存在严重游戏依赖,这组数据背后,折射出当代高等教育面临的严峻挑战。

游戏沉迷现象背后的深层诱因

-

教育衔接断层的蝴蝶效应 基础教育阶段"保姆式"管理模式与大学自由环境的巨大落差,犹如撤去护栏的独木桥,湖北某重点大学调研显示,72%的新生入学前从未接受过系统的自我管理训练,当高压监管突然消失,部分学生就像失去重心的陀螺,在虚拟世界中寻求新的支点。

-

课程体系的供需错位 某985高校曾对2000名本科生进行问卷调查,发现43%的学生认为"课程内容与现实脱节",37%觉得"教学方式陈旧",当课堂失去吸引力,游戏世界自然成为替代品,一位计算机专业学生坦言:"在MOBA游戏里30分钟就能获得胜利反馈,而课堂要等到期末考试才知道自己学得怎么样。"

-

社交需求的代偿满足 长三角地区高校联合研究发现,游戏社群正在重构大学生的社交图谱,某宿舍6人间中,5人通过《原神》结成固定游戏小组,唯一的非玩家反而成了"局外人",这种新型社交模式既填补了现实交往的空白,也加剧了群体性沉迷。

破解困局的三维解决方案 (一)教学改革:构建"磁石课堂" 清华大学推出的"雨课堂"智慧教学系统值得借鉴,通过实时弹幕、随机点名、课堂红包等交互设计,某专业课程的到课率从65%提升至92%,上海交通大学某教授将专业课程与游戏设计结合,让学生通过开发教育类游戏完成课程作业,既提升参与度又转化游戏兴趣。

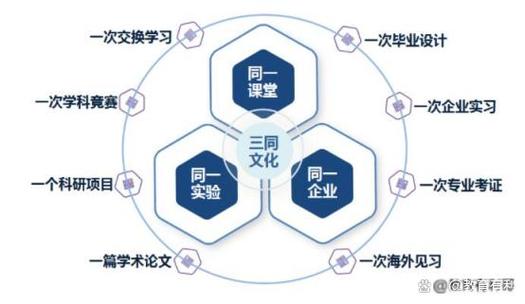

(二)成长辅导:建立"人生关卡"体系 借鉴游戏化的激励机制,浙江大学试点"第二课堂成绩单",将学术科研、社会实践、文体活动等量化成可积累的"经验值",设置阶段性"成就勋章",数据显示,参与试点的学生日均游戏时间下降1.8小时,课外活动参与率提高40%。

(三)环境营造:打造"现实副本" 武汉大学打造的"珞珈创谷"提供了一种新思路,这个24小时开放的空间集合了创业工坊、艺术工坊、电竞馆等多元场景,关键设计在于设置"通关任务":完成3小时自习可获1小时免费游戏时间,参与社团活动积累的积分可兑换电竞设备使用时长,这种"学习-娱乐"的良性循环,使该区域游戏沉迷率下降至周边区域的1/3。

家校社协同育人的创新实践

-

家长学校的"数字素养"课程 北京大学附属中学开设的"家长数字学堂"值得推广,通过模拟游戏场景、分析游戏机制,帮助家长理解数字原住民的思维模式,有位母亲课后感慨:"原来孩子不是在逃避现实,而是在寻找另一个维度的自我实现。"

-

校企合作的"防沉迷"技术开发 腾讯游戏与复旦大学联合研发的"成长守护平台"高校版,创新性地引入学业数据同步功能,当学生累计游戏时间超过设定阈值,系统会自动推送未完成的实验报告提醒,这种"温和干预"使试点院系的挂科率下降15%。

-

社区融入的"游戏化实践" 广州某高校推行的"城市探索计划"颇具启发性,将城市地标、文化场馆设计成"任务点",学生通过实地探访获取"文化积分",这种将虚拟成就转化为现实体验的模式,不仅丰富了课余生活,更培养了学生的地方认同感。

破解游戏沉迷困局,本质上是重构大学教育的吸引力体系,当课堂能提供比游戏更丰富的层次感,校园能创造比虚拟世界更真实的成就感,青年自然会在现实与数字世界间找到平衡点,这需要教育者以更大的智慧进行系统革新,将游戏设计思维反哺育人实践,让大学真正成为点燃青春理想的火炬,而非困住年轻灵魂的迷宫,在这场静悄悄的教育革命中,我们不仅要教会学生抵御诱惑,更要帮助他们发现比游戏更具魅力的人生副本。