在北京某重点中学的走廊里,心理咨询室的预约登记簿显示:初二学生咨询量是其他年级的3倍,主要问题集中在情绪失控和人际冲突,这个现象并非个案,全国基础教育质量监测数据显示,13-14岁青少年情绪困扰发生率较其他学段高出47%,当我们聚焦初中二年级这个特殊阶段,会发现这里正上演着一场集生理突变、心理重构与社会期待交织的成长突围战。

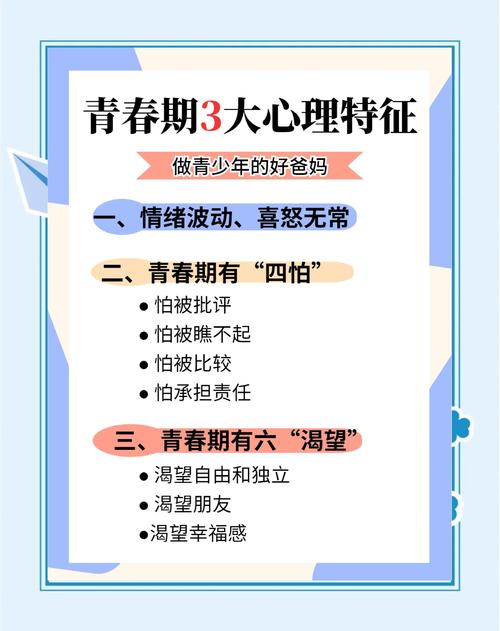

生理系统的"过载运行" 初二学生正处于性成熟高峰期,下丘脑-垂体-性腺轴的激活带来激素水平的剧烈波动,北京儿童医院内分泌科研究发现,这个阶段皮质醇(压力激素)水平较小学阶段提升2.3倍,血清素(情绪稳定因子)浓度却下降18%,这种生化环境的改变,直接导致学生如同坐在"情绪过山车"上,上午可能因解出一道数学题雀跃不已,下午就会为同学的眼神而陷入自我怀疑。

前额叶皮层与边缘系统的发育失衡更放大了这种动荡,功能核磁共振研究显示,14岁青少年处理情绪时杏仁核活跃度是成人的1.5倍,而负责理性控制的前额叶成熟度仅达60%,这种"油门灵敏刹车迟缓"的神经机制,使得他们容易陷入情绪漩涡难以自拔,就像重庆的张同学在周记里写的:"我知道不应该摔门,但那一刻身体好像有自己的想法。"

学业压力的"完美风暴" 初二课程难度呈现陡坡式增长,数学从具体运算转向抽象证明,物理学科的全新介入,英语语法复杂度翻倍,这些变化需要学生思维模式完成质的飞跃,教育部的跟踪调查表明,超过65%的学生在初二首次出现偏科现象,而知识漏洞的累积速度是初一的2.8倍。

中考分流的现实压力在这个阶段开始具象化,当素质教育理念遭遇"普职比大体相当"的政策导向,家长们不自觉地将焦虑转嫁给孩子,上海某区教育督导报告显示,初二学生周末补课时长较初一增加4.2小时,睡眠时间却减少1.5小时,这种持续性的认知超载,就像不断被拉伸的橡皮筋,终将导致弹性疲劳。

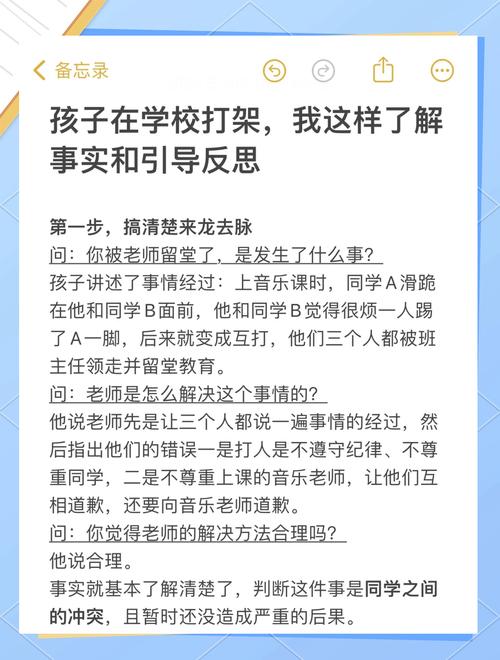

人际关系的"重构危机" 初二班级的同伴关系进入微妙的"再部落化"阶段,北京师范大学青少年研究中心发现,这个时期小团体数量激增300%,但稳定性下降40%,学生们在寻找认同的过程中,既要应对同性间的竞争,又要处理异性交往的敏感,杭州某中学的心理剧《看不见的线》生动展现了这个困境:主角在维持学霸形象与融入流行圈子之间反复挣扎。

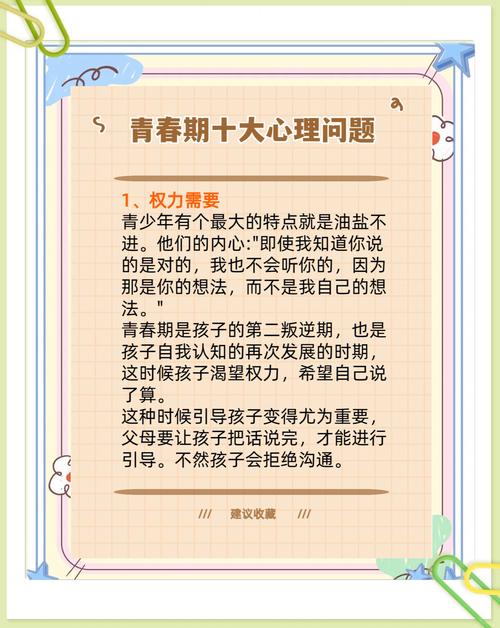

亲子关系则陷入"解离-重构"的阵痛期,青少年渴望独立却又依赖父母的矛盾,通过"卧室门摔"与"微信拉黑"等方式戏剧化呈现,广州家庭教育指导中心的数据揭示,初二阶段亲子有效沟通时长较小学锐减72%,但冲突频率上升55%,这种情感联结的断裂与重建,构成了特殊的成长阵痛。

自我认同的"迷雾突围" 埃里克森人格发展理论指出,这个阶段的核心任务是建立自我同一性,但当下的信息爆炸时代,青少年要整合的已不仅是现实世界的角色期待,他们在短视频的炫目人设、网络社群的虚拟身份与教室里的真实自我之间来回切换,产生强烈的认知失调,成都某校的心理普查显示,58%的初二学生存在不同程度的"人设焦虑"。

价值观的雏形期遭遇多元文化冲击,加剧了这种迷茫,传统文化中的集体主义、消费时代的个人主义、网络空间的虚无主义在青少年意识中碰撞,就像武汉李同学在作文中的困惑:"老师说淡泊名利,但网红们都在教我们如何吸粉变现,到底该听谁的?"

破解困局需要教育共同体的系统协作:

- 学校层面:建立"成长缓冲带",将心理健康课程从每学期6课时增至12课时,实施分层作业制度,允许知识消化存在合理时差。

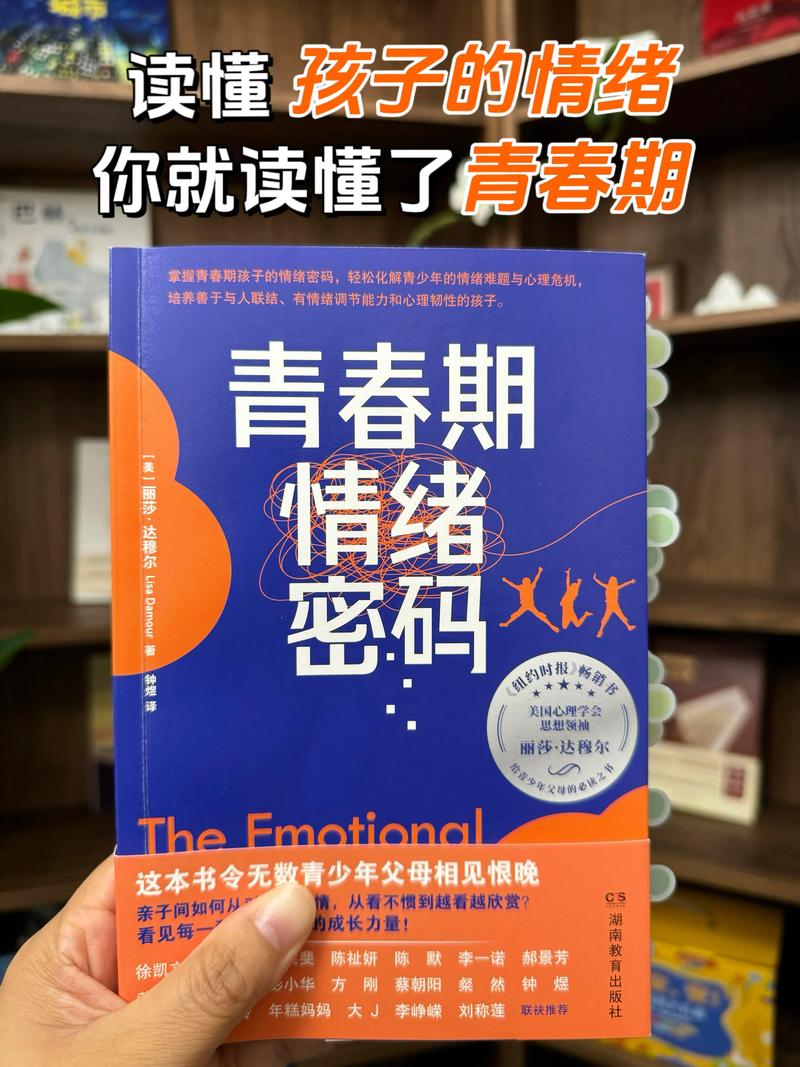

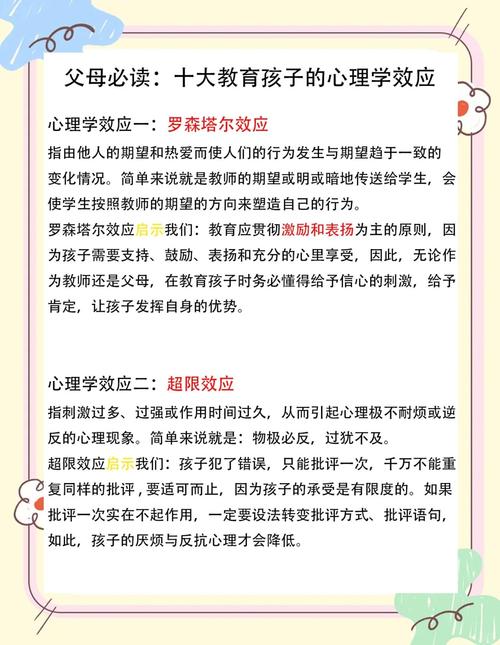

- 家庭层面:开展"亲子成长营",通过共读《青春期大脑》等科普书籍,帮助家长理解孩子的生物性变化,建立"情绪急救箱"应对冲突。

- 学生层面:引入"认知行为训练",教授情绪日记、渐进式肌肉放松等实用技巧,将每周三设为"数字排毒日"。

- 社会支持:组建跨校际的"成长导师团",邀请大学生志愿者开展朋辈辅导,用"过来人"的经验照亮成长之路。

在这个充满张力的成长阶段,烦躁不是病态而是蜕变的序曲,当我们用科学的眼光解码那些叛逆背后的成长密码,用包容的胸怀接纳生命绽放的独特节奏,终将帮助青少年穿越这场"心理风暴",在破茧成蝶的过程中书写属于他们的青春史诗,正如教育学家范梅南所说:"教育的智慧,在于理解成长本就是带着焦虑前行的艺术。"