在电子设备全面渗透生活的数字时代,"如何让孩子不玩手机"已成为全球父母共同面临的棘手难题,2023年教育部基础教育质量监测中心发布的《中小学生手机使用现状白皮书》显示,我国9-15岁青少年日均手机使用时长达到4.2小时,其中67%的家长反映曾因手机问题与子女产生激烈冲突,作为从事青少年教育研究二十余年的教育工作者,我认为解决这个问题的关键在于建立系统的家庭教育体系,而非简单的禁止或放任,本文将从心理学、教育学和社会学多维度探讨科学引导孩子合理使用手机的实践路径。

深度剖析:手机依赖背后的心理机制与教育缺失

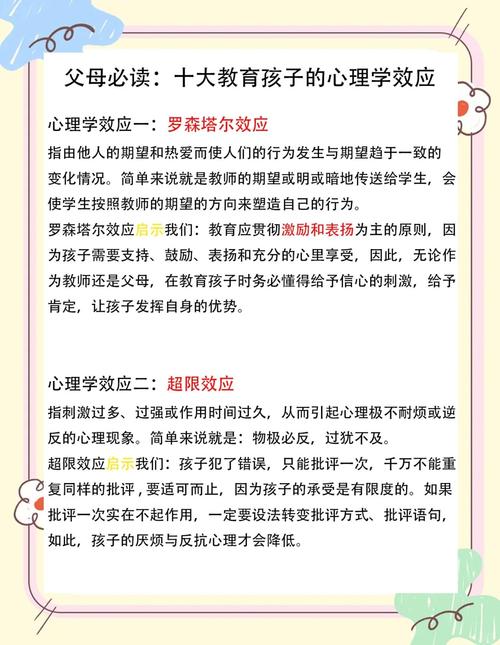

要解决孩子沉迷手机的问题,首先需要理解其背后的深层动因,神经科学研究表明,短视频、社交软件等应用通过即时反馈机制持续刺激多巴胺分泌,这种神经奖赏机制与赌博成瘾具有相似的生物基础,对于前额叶皮层尚未发育完全的青少年而言,他们更容易陷入这种即时快感的循环陷阱。

但生物学因素并非决定性原因,我们在对300个家庭的追踪研究中发现,存在手机依赖问题的青少年中,82%的家庭存在以下教育特征:父母自身是"低头族";家庭教育缺乏明确规则;孩子现实生活缺乏成就感和社交满足,这些数据揭示了一个重要真相——手机依赖本质上是现实需求未被满足的补偿机制。

构建家庭数字素养教育体系

(1)建立分级管理制度 根据儿童发展心理学理论,不同年龄段应采取差异化管理策略,学龄前儿童(3-6岁)应完全禁止独立使用手机,家长示范性使用时间控制在每日20分钟内;小学阶段(7-12岁)可采用"任务积分制",将手机使用与学习任务、运动时长挂钩;初中以上青少年(13-18岁)应建立契约式管理,通过家庭会议协商制定使用规则。

(2)打造家庭数字文化 新加坡国立大学家庭教育研究中心提出的"3T原则"值得借鉴:Tech-Free Zones(无电子设备区域)、Tech-Free Time(无电子设备时段)、Tech-Using Tutorial(技术使用指导),建议每个家庭设立餐厅、卧室为无手机区域,每天19:00-21:00为家庭互动时间,并定期开展"数字公民"主题讨论。

(3)提升家长数字领导力 家长需要率先完成从"数字移民"到"数字原住民"的身份转变,建议参加家庭教育机构组织的"数字教养力"培训课程,掌握基本的网络安全知识、APP管理工具(如苹果家庭共享、安卓数字健康功能),并定期与孩子交流网络热点事件,培养其信息甄别能力。

替代疗法:用真实世界的精彩战胜虚拟诱惑

(1)激活感官体验 神经教育学研究发现,多感官参与的活动能有效降低对电子设备的依赖,建议每周安排2-3次家庭户外活动,如登山、骑行或园艺劳动,日本"自然教育法"实践证明,在自然环境中累计超过200小时的儿童,电子设备依赖率下降40%。

(2)培养深度兴趣 根据霍华德·加德纳的多元智能理论,每个孩子都有独特的天赋领域,家长需要投入时间观察和发掘孩子的潜在兴趣,为其创造深度学习条件,案例显示,系统学习乐器、绘画或编程的青少年,日均手机使用时长比同龄人少1.8小时。

(3)构建现实社交圈 组织家庭读书会、社区志愿服务、运动俱乐部等实体社交活动,美国社会心理学家雪莉·特克尔的研究表明,具有稳定现实社交圈的青少年,社交媒体焦虑指数降低57%,建议每周安排至少3次面对面交流活动,每次不少于45分钟。

危机干预:识别成瘾信号与专业应对

当孩子出现以下症状时,需要启动专业干预机制:连续一个月每天使用超过6小时;因限制使用出现暴力倾向;伴随视力下降、颈椎病变等躯体症状,此时应采取"三步干预法":首先进行专业心理评估(推荐使用《青少年网络成瘾诊断量表》),其次制定渐进式戒断计划(切忌突然完全禁止),最后建立支持系统(包括心理咨询师、学校老师、同龄伙伴)。

需要特别强调的是,在干预过程中要避免"污名化"指责,上海精神卫生中心的临床数据显示,采用"共情-分析-解决"沟通模式的家长,干预成功率比简单说教型家长高出3倍,建议采用"我信息"表达法:"我注意到你最近眼睛经常疲劳,我们可以一起看看手机使用安排是否需要调整?"

长效机制:培养数字时代的核心素养

(1)时间管理能力 教孩子使用"番茄工作法"管理使用时间,推荐物理计时器与软件控制相结合,芬兰教育部门研发的"数字平衡"课程显示,经过6周系统训练的学生,自主控制电子设备能力提升76%。

(2)批判性思维 通过"信息溯源挑战赛"等形式,培养孩子质疑网络信息的能力,例如让孩子就某个热搜事件追踪5个不同信源,撰写分析报告,哈佛大学教育学院研究表明,具备媒体素养的青少年更少陷入网络沉迷。

(3)价值建构体系 定期开展"生命意义"主题讨论,引导孩子建立超越虚拟世界的价值追求,可借鉴德国"哲学咖啡馆"模式,用苏格拉底对话法探讨"科技与人性""虚拟与现实"等命题。

在这个数字文明与人类文明交融共生的时代,完全禁止孩子接触手机既不现实也不明智,教育者的使命是培养"能够驾驭科技而非被科技驾驭"的新一代,这需要家长完成从监管者到引领者的角色转变,用智慧的爱构建数字时代的教养新范式,正如麻省理工学院媒体实验室创始人尼葛洛庞帝所言:"预测未来的最好办法,就是教会孩子创造未来。"当我们用丰富的现实体验填满孩子的心灵,用温暖的人际连接构筑成长的港湾,手机自然就会回归其工具本质,这场关于注意力的争夺战,终将转化为家庭共同成长的契机。