在浙江某重点中学的心理咨询室里,15岁的李晓阳正在向咨询师控诉:"他们只会没收手机、断网、查聊天记录!"这个成绩优异却沉迷手游的少年,两个月内第三次离家出走,这并非个例,中国青少年研究中心2022年数据显示,83%的青春期家庭矛盾与手机使用相关,面对荷尔蒙激增的青春期与智能时代的双重夹击,传统说教已然失效,教育者需要掌握更符合当代青少年心理特征的引导策略。

解码手机沉迷背后的心理密码

当家长看到孩子手指在屏幕上快速滑动时,实际上正在见证一场复杂的心理博弈,脑神经科学显示,青少年前额叶皮质尚未发育成熟,导致自控力仅相当于成人的60%,短视频平台每15秒的强刺激切换,精准契合他们寻求新鲜感的心理需求,多巴胺分泌量是课堂学习的3倍以上。

某重点中学的心理教师王琳曾追踪50个手机成瘾案例,发现78%的学生在现实社交中存在障碍,14岁的张萌坦言:"班级群里的表情包大战比课间闲聊更轻松。"这种虚拟社交的安全感,恰恰暴露了青春期少年对现实人际关系的焦虑,游戏世界中的即时反馈机制,更是填补了他们在学业竞争中受挫的成就感空缺。

值得警惕的是,过度使用智能设备正在改变青少年的大脑结构,复旦大学脑科学研究院研究发现,每天触屏超过4小时的青少年,大脑皮层褶皱密度降低12%,直接影响逻辑思维能力发展,这种生理性改变比行为依赖更值得教育者警惕。

构建家庭教育的四维防御体系

南京师范大学家庭教育研究中心提出的"3C沟通法"在实践中效果显著,具体包括:Context(情境建设)——在放松的非对抗场景开启对话;Content(内容聚焦)——每次只解决一个问题;Connection(情感联结)——先表达理解再提建议,家长李伟分享:"现在我会在周末骑行时和孩子聊手机使用,效果比餐桌说教好十倍。"

电子契约的制定需要遵循SMART原则:Specific(具体)、Measurable(可量化)、Achievable(可实现)、Relevant(相关)、Time-bound(有时限),北京某示范初中推行的"三三制"方案值得借鉴:每天分三个时段使用手机,每次不超过30分钟,周末增加1小时弹性时间,关键是要让孩子参与规则制定,调查显示自主制定的规则执行率提高47%。

替代方案的构建需要双管齐下,上海家庭教育指导中心开发的"兴趣发现图谱"显示,87%的青少年在接触至少三项课外活动后,手机使用时间自然下降,体育运动的集体荣誉感、艺术创作的心流体验、志愿服务的价值实现,都能有效转移注意力,关键要找到孩子真正的兴趣点,而非家长的单方面安排。

破解教育困境的三大进阶策略

清华大学积极心理学研究中心设计的"自我监控表"成效显著,表格包含使用时长、使用场景、情绪状态等维度,要求学生每小时自主记录,实验组数据显示,持续记录两周的学生,非必要使用时间减少35%,这种元认知训练能有效提升自我觉察能力。

正向反馈机制需要跳出物质奖励的误区,杭州某重点高中推行的"成长积分系统"值得借鉴:合理使用手机可获得社会实践机会、选修课优先权等精神激励,数据显示,这种内在动机驱动的改变,行为保持率是物质奖励的2.3倍。

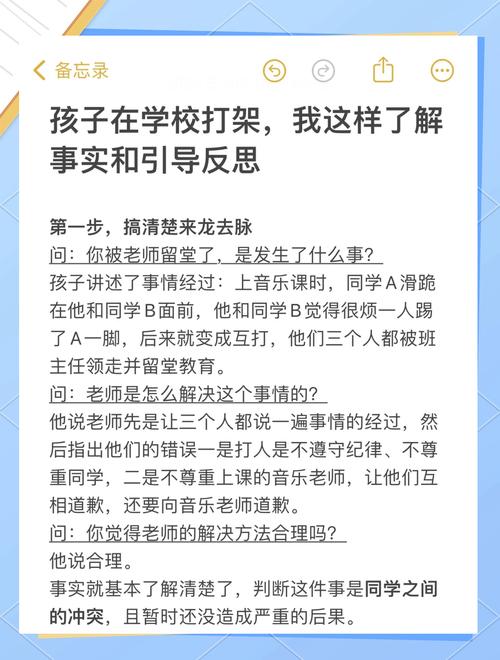

当冲突升级时,要遵循"冷却-复盘-共识"的三步处理法,成都家庭教育协会建议:情绪爆发时立即暂停对话,待双方平静后召开家庭会议,用"我信息"表达感受而非指责,记录显示采用此方法的家庭,二次冲突发生率下降68%。

教育学家杜威曾说:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"在智能设备深度渗透的今天,与其将手机视为洪水猛兽,不如将其转化为教育契机,北京某重点中学将手机摄影纳入校本课程,引导学生用镜头记录城市变迁;深圳某国际学校开发"APP产品经理"选修课,将游戏热情转化为编程能力,这些创新实践证明,当教育者真正理解并尊重成长规律时,数字原住民完全能够实现科技素养与人文精神的平衡发展,这场代际对话的终极答案,或许就藏在理解与智慧的交汇处。