在心理咨询室见到小航时,这个15岁的男孩反复摆弄着书包带子,第三次重复道:"我真的不知道为什么要读书。"他的母亲在旁急得直抹眼泪:"上周月考突然交了白卷,问他原因就说迷茫,这可怎么办啊?"这样的场景,正在无数家庭中悄然上演。

理解迷茫的本质:成长必经的"认知觉醒期" 当代青少年的迷茫早已超越简单的青春期叛逆,根据中国青少年研究中心2023年的调查报告显示,14-18岁群体中,67.3%的学生存在阶段性迷茫体验,其中42%的受访者表示这种迷茫会持续半年以上,这种普遍现象背后,是青少年认知发展的必然规律。

神经科学研究表明,人类前额叶皮质在12-25岁期间经历重要重组,这个阶段的青少年开始发展抽象思维能力,能够质疑既定规则的合理性,却又缺乏足够的阅历支撑判断,就像刚学会显微观察的孩子,突然发现原本熟悉的世界充满了未曾注意的细节与矛盾。

典型案例中的小雨,原本是重点中学的优等生,在参加完大学开放日后突然拒绝上学,她说:"我突然发现所有教授讲的都是既定知识,那人生的答案到底在哪里?"这种看似突兀的迷茫,实则是其认知能力突破原有框架的自然反应。

家长常见的三个教育误区

-

过度指导型:"你这样想不对,应该......" 当父母立即否定孩子的迷茫感受时,相当于关闭了深度沟通的通道,心理学中的"认知闭合需求"理论指出,强行给予答案会阻碍青少年发展独立思考能力,就像给正在学步的孩子永远抱着走,最终会导致肌肉萎缩。

-

焦虑转移型:"你不好好读书将来怎么办?" 这类反应会将孩子的存在性焦虑转化为生存焦虑,2022年北京大学教育学院的跟踪研究发现,长期接受这类说教的孩子,成年后决策焦虑水平比同龄人高出38%,更容易陷入选择困难。

-

放任自流型:"长大了自然就懂了" 这种看似开明的态度实则错失教育良机,哈佛大学发展心理学教授罗伯特·凯根指出,12-18岁是"意义建构"的关键窗口期,缺乏引导可能使青少年转向非理性替代品,如沉迷网络世界或亚文化群体。

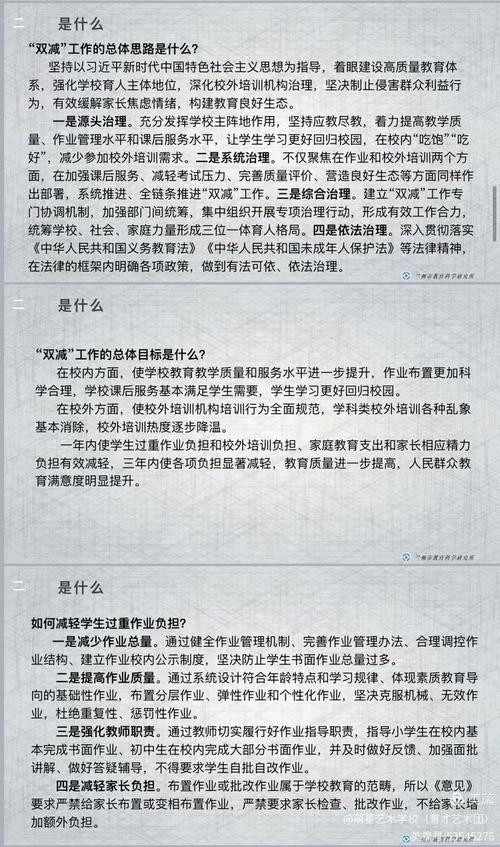

构建支持系统的三个关键维度

-

建立深度对话机制 • 实施"20分钟倾听法则":每天专注倾听孩子讲述而不打断,英国剑桥大学实验证明,持续30天这样的倾听,能使亲子沟通效率提升57%。 • 使用苏格拉底式提问:"你觉得迷茫时身体有什么感觉?""这种感受最常出现在什么时候?"逐步引导孩子自我觉察。 • 创设"困惑记录本",鼓励孩子用文字、绘画等形式具象化内心感受。

-

搭建认知脚手架 • 设计"微目标实践":将抽象的人生目标拆解为可操作的短期计划,例如想成为医生,可以从每周观察小区诊所运作开始。 • 引入"生涯探索月":每月设定不同主题(职业体验、兴趣探索等),通过实践获取直接经验,上海某中学实施的该方案使学生的目标清晰度提升43%。 • 构建"成长坐标系":用时间轴标注过去的重要决定与结果,帮助孩子理解选择的累积效应。

-

培养抗迷茫免疫力 • 建设"失败博物馆":将家庭成员的挫折经历可视化,某家庭将爸爸求职被拒的邮件打印装裱,孩子说:"原来大人也会迷路。" • 开展"认知弹性训练":通过辩论会、角色互换游戏等方式,培养多角度思考能力,清华大学附属中学的实践数据显示,参与学生的问题解决能力提高31%。 • 建立"意义资源库":收集历史人物传记、纪录片等素材,当孩子困惑时共同探讨不同的人生答案。

超越迷茫的教育智慧 在深圳某重点中学的"成长导师"项目中,有位父亲的做法值得借鉴,当女儿说"我觉得活着没意思"时,他没有惊慌失措,而是平静地说:"看来我的小哲学家开始思考终极问题了,周末我们去天文馆找找灵感?"三个月后,这个女孩在天体物理学中找到了热情所在。

处理迷茫的终极智慧在于理解:迷茫不是需要消灭的敌人,而是思维进化的信号,就像破茧前的挣扎,每一次迷茫都意味着认知疆域的拓展,智慧的父母应该做的是提供安全的实验场域,而非急于给出标准答案。

当17岁的小航完成六次家庭咨询后,他在咨询记录里写道:"原来迷茫就像晨雾,不需要拼命驱散,等阳光出来自然就散了,而父母给我的,就是等待阳光的耐心。"这种认知转变,正是教育最珍贵的成果——不是消除所有困惑,而是培养与未知共处的能力,在这个充满不确定性的时代,或许这才是父母能给孩子最宝贵的生命礼物。