在青少年心理健康问题发生率逐年攀升的当下,17岁女孩这一特殊群体的心理困境尤其值得关注,这个处于高中关键阶段的年龄群体,正经历着从青少年向成年人的过渡期,面临着学业压力、人际关系重构、自我认同危机等多重挑战,笔者基于15年青少年心理咨询经验,结合2023年全国青少年心理健康普查数据,系统梳理出需要高度关注的20项心理异常表现,为家长和教育工作者提供科学识别工具。

17岁少女心理发展的特殊性

这一年龄段的女孩正经历大脑前额叶皮质的最后发育阶段,负责理性决策的脑区尚未完全成熟,而杏仁核主导的情绪反应系统仍处于活跃状态,这种神经发育的不平衡性,使得她们在应对压力时更容易出现情绪失控,社会期待与自我定位的冲突在这一阶段尤为突出:77%的受访女生表示"既想证明自己的独立性,又渴望得到父母支持"的矛盾心理。

行为模式异常的六大核心表现

-

昼夜节律紊乱加剧:持续超过两周的入睡困难(23:00后无法入睡)或晨间嗜睡(7:30后仍无法清醒),可能预示抑郁倾向,需区分正常的考前熬夜与病理性失眠。

-

饮食失调新特征:除典型的厌食/暴食外,要警惕"健康饮食强迫症"——对食物热量、成分的极端控制,这在新媒体影响下呈现23%的年增长率。

-

学业能力断崖式下滑:原本稳定的学科成绩突然下降30%以上,特别是伴随"明明很努力却记不住知识点"的认知功能减退,这是大脑长期高压下的保护性抑制。

-

数码依赖病理化:日均手机使用超过8小时后,出现充电时焦虑、面部肌肉抽搐等躯体化症状,反映网络成瘾已影响神经功能。

-

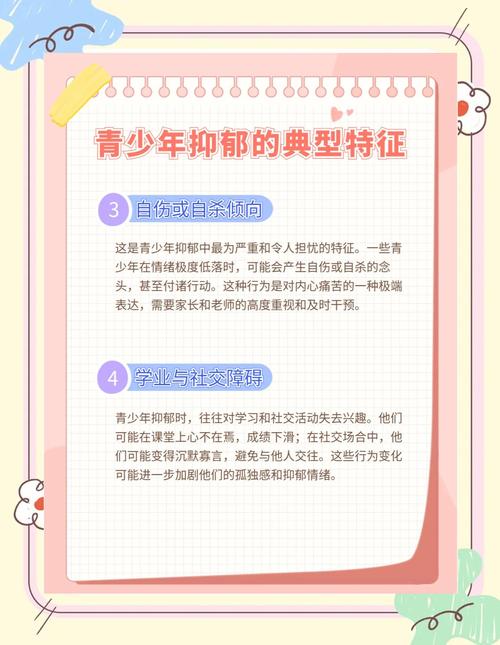

自我伤害行为迭代:从可见的肢体划伤发展为隐秘的掐痕、撞伤,或通过绝食、过度运动等变相自残,这类行为在重点中学发生率高达18%。

-

病理性整洁倾向:书桌整理时间超过作业时间,反复擦拭物品到脱漆程度,这种秩序强迫可能是应对失控感的心理代偿。

情绪认知异常的七个危险信号

-

情绪表达极端化:在平静与崩溃间快速切换,如刚获得竞赛奖项却突然痛哭,反映情绪调节系统紊乱。

-

灾难化思维固化:将考试失误解读为"人生全完了",这种认知扭曲持续时间超过3周即需干预。

-

快感丧失具象化:对曾经热衷的绘画、音乐等活动失去兴趣,且伴随"颜色变得灰暗"等感知改变。

-

时间感知障碍:出现"刚发生的事情像很久以前"的失真感,或持续性的"时间停滞"错觉。

-

病理性自责:将校园暴力受害归咎于"自己长得丑",这种扭曲归因持续1个月即达临床干预标准。

-

关系妄想萌芽:坚信同学都在背后议论自己,即便证据显示相反仍无法动摇,需与青春期的正常敏感区分。

-

解离体验初现:突然出现"灵魂出窍"般的自我抽离感,或在压力情境下短暂失忆,这是心理防御机制崩溃的前兆。

社交功能退化的三维观察

-

虚拟社交依赖:现实对话时频繁使用网络用语,无法进行持续的眼神接触,线下社交时间锐减至日均不足30分钟。

-

身份认同混乱:在"乖乖女"与"问题少女"人设间反复横跳,每周改变社交形象超过3次需引起警惕。

-

权威关系恶化:从与父母对抗发展为攻击班主任等象征性权威人物,这种转移性攻击往往伴随被抛弃恐惧。

容易被忽视的生理预警

-

神经性皮炎扩散:压力导致的皮肤破损从手部蔓延至躯干,皮质醇检测值常超标2-3倍。

-

月经周期紊乱:连续三个周期间隔波动超过15天,或经期持续10天以上,需排除心因性激素失调。

-

神经血管性头痛:每周发作超过3次,伴随畏光呕吐,对布洛芬产生耐药性,提示慢性压力已达临界值。

-

体位性震颤:从座椅起身时出现持续3秒以上的平衡障碍,反映自主神经系统功能紊乱。

家庭学校的干预策略

当发现上述5个及以上症状持续超过1个月,建议启动三级干预机制:

-

家庭环境重塑:建立"20分钟无评判倾听"机制,通过共同烹饪等非言语互动重建信任关系。

-

学校支持系统:推行"学术导师+心理导师"双轨制,对疑似个案实施"3周课堂行为观察记录"。

-

专业医疗介入:选择具有青少年专科背景的心理机构,优先考虑家庭治疗与DBT(辩证行为疗法)相结合的模式。