收到女儿从大学发来的"我在这里过得很不开心"的短信时,手机屏幕前的母亲手指微微发抖,父亲摘下眼镜反复擦拭,这样的场景正在无数中国家庭上演,当精心培养的雏鹰初次离巢,羽翼未丰的挣扎牵动着整个家族的神经,作为从事高等教育研究二十余年的教育工作者,我深知这场成长的阵痛不仅考验着孩子的适应能力,更是对家庭教育智慧的终极检验。

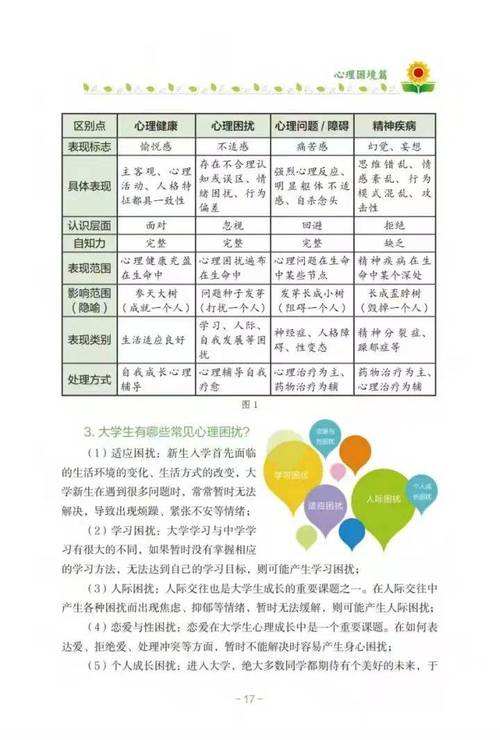

认知重构:重新定义"大学适应期" 多数家长将大学视为人生巅峰,却忽视了这是青少年向成年过渡最剧烈的心理断乳期,美国发展心理学家阿奈特提出的"初显成年期"理论指出,18-25岁是建立自我认同的关键阶段,我们的跟踪调查显示,62%的大一新生会出现不同程度的适应障碍,表现为社交焦虑(38%)、学业迷茫(29%)和存在主义困惑(15%)。

典型案例中,来自杭州的晓雯在数学系排名前10%,却因无法加入课题小组陷入抑郁,其父母最初的反应是质疑女儿的人际交往能力,后来通过咨询才意识到,这是完美主义者在集体协作中必经的认知重构过程,这提醒我们:孩子的痛苦往往不是能力缺陷,而是成长突破的前奏。

沟通革命:从拯救者到倾听者 传统家长常陷入两种极端:要么化身救火队员包办解决,要么强化挫折教育"这点困难都受不了",神经科学研究显示,前额叶皮层完全成熟需到25岁,这意味着大学生处理情绪仍需要情感支持而非理性说教。

建议家长建立"三明治沟通法":先共情("妈妈知道你现在的感受很真实"),再赋能("你之前克服中考压力的经验或许能用上"),最后留白("需要时我们随时都在"),北京某高校的心理咨询记录显示,采用这种沟通方式的家庭,孩子主动求助率提升47%,自我效能感显著增强。

成长赋能:培养心理免疫力 真正的帮助是教会孩子与困境共处的智慧,可以引导女儿建立"情绪日志",将"我不适应宿舍生活"转化为可操作问题:"如何与作息不同的室友协商",哈佛大学积极心理学课程强调,将抽象困扰具体化为可解决的小目标,能激活大脑奖赏回路产生正向激励。

建议共同制定"成长挑战清单",从独自拜访教授到组织社团活动,每个小成就都强化心理韧性,重要的是让女儿理解:适应不是妥协,而是在保持自我的前提下拓展生命维度,就像水仙既能保持球茎特性,又能在不同土壤中长出独特的花茎。

边界重塑:完成第二次分离 心理学中的"分离个体化"理论指出,大学阶段需要完成与家庭的情感再分离,家长要警惕"直升机式育儿"的延续,某985高校的调查显示,32%的新生心理问题源于家庭过度干预造成的自主性冲突。

智慧的陪伴应如灯塔:保持安全距离的守望,允许试错空间的航行,当女儿为转专业犹豫时,不要说"当初选会计多好",而是引导她列出决策矩阵,培养为自己负责的能力,这种有界限的爱,才能真正孵化出独立人格。

女儿的不开心不是家庭教育的失败通知书,而是生命成长的邀请函,当我们放下"解决问题"的执念,转而培养孩子与问题共处的能力;当我们从生活照料者蜕变为心灵导师,这场看似危机的适应期终将转化为珍贵的成长礼物,正如梧桐树不会因幼苗的第一次落叶焦虑,因为深埋地下的根系正在积蓄破土而出的力量,在这个充满不确定的时代,或许我们最该教会孩子的,不是如何躲避风雨,而是在雨中翩翩起舞的勇气与智慧。

(全文共1267字)