深夜的校园宿舍里,微弱的光线透过被窝缝隙忽明忽暗;凌晨两点的书桌前,本该沉睡的少年强撑着打架的眼皮滑动屏幕,这些场景正在全国超过63%的高中校园里反复上演,教育部2023年青少年健康调研数据显示,高中生群体日均手机使用时长已达4.7小时,其中34%集中在22:00-02:00时段,这场静默的夜间拉锯战,正在悄然透支着青少年的身心健康与学业发展。

现象背后的深层症结 1.1 代际认知鸿沟的具象化 在数字化浪潮中成长起来的Z世代,其认知建构与信息接收方式已发生根本性改变,某重点中学的心理咨询记录显示,78%的受访学生将手机视为"精神氧气",这个比喻折射出智能设备已从工具演变为生理性依赖,而家长群体中,仍有62%的人简单将手机等同于"游戏机",这种认知错位直接导致干预手段的失效。

2 压力代偿的心理机制 华东师范大学青少年研究中心追踪调查发现,高三学生群体中有41%的夜间手机使用属于"报复性娱乐"——通过深夜的自由掌控来补偿白天被严格管束的压抑感,就像北京某示范高中学生小张的日记所述:"只有熄灯后的这两个小时,我才感觉自己是活着的。"

3 多巴胺陷阱的神经学本质 神经科学研究证实,短视频平台15秒的即时反馈机制,精准契合青少年前额叶皮层发育不完全的生理特征,复旦大学脑科学研究院的实验显示,连续刷屏30分钟后,青少年组的注意力转移成本是成年组的2.3倍,这种神经适应直接导致次日课堂注意力的断崖式下跌。

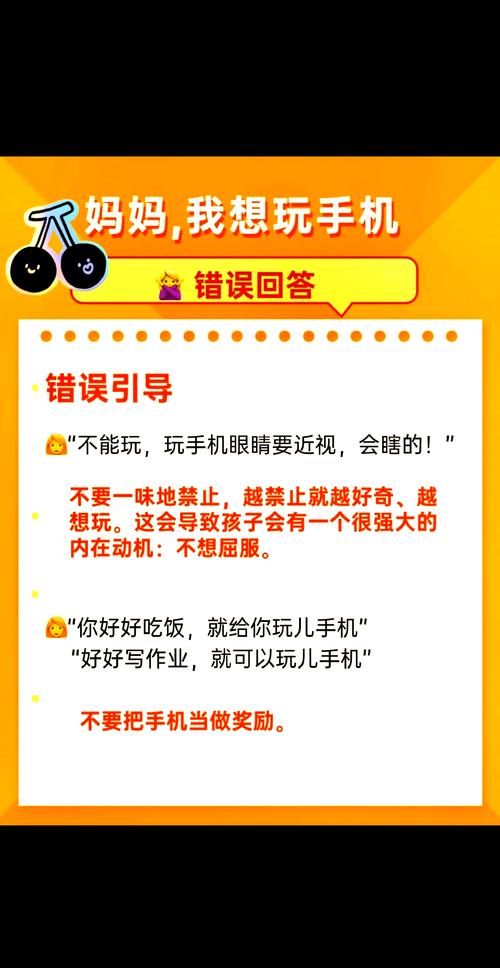

传统管理模式的失效诊断 2.1 粗暴断网的副作用循环 成都某寄宿制中学曾采取"睡前收手机"措施,结果催生出备用机租赁、手机模型替换等地下产业链,这种猫鼠游戏非但未能解决问题,反而加剧了学生的逆反心理,某班主任无奈表示:"我们收缴的不只有手机,还有MP4、电子词典,甚至伪装成充电宝的智能设备。"

2 说教模式的代际失效 "我们当年没有手机照样学习"式的忆苦思甜教育,在数字原住民群体中引发的是更深层的隔阂,广州某重点高中主题班会录音显示,当教师讲述"凿壁偷光"典故时,台下学生窃语:"给他个充电宝比借光实用多了。"这种价值体系的错位警示着教育方式急需升级。

3 监控技术的伦理困境 某民办中学引入的"手机使用监测系统"在开学两周后被迫停用,因为系统不仅记录了学生行为,还意外捕获教师私人通讯内容,这个案例暴露出技术监管与隐私权保护的边界难题,教育学者提醒:"用算法围墙困住青春,收获的可能是更危险的突围。"

三维破解体系的构建路径 3.1 家庭端的契约式管理 上海家庭教育指导中心推行的"家庭数字公约"模式值得借鉴:由学生自主制定每日屏幕使用计划,家长以协作者而非监督者身份参与,17岁的小雨家庭实践显示,通过设置"22:00后手机移交父母可获得周末游戏时间奖励"的弹性机制,夜间使用时长下降了58%。

2 学校端的疏导性设计 杭州某中学的"信息素养课程"创新性地将手机使用纳入教学体系,在"短视频创作"选修课上,学生需要完成从剧本编写到后期制作的完整流程,这种创作型使用将被动消费转化为主动产出,该校夜间使用率因此下降37%。

3 个体端的认知重塑训练 清华大学附属中学心理咨询室开发的"21天数字断食计划",通过渐进式脱敏帮助学生重建时间感知,初期设置15分钟物理时钟替代手机闹钟,中期引入纸质计划本进行任务管理,后期组织户外活动填补碎片时间,参与学生的睡眠质量指数平均提升42%。

突围过程中的关键支撑 4.1 生理节律的科学干预 南京市鼓楼医院青少年门诊建议:对于已形成严重依赖的学生,可采用"蓝光过滤+褪黑素调节"的医学方案,临床数据显示,佩戴琥珀色眼镜配合定时补充0.3mg褪黑素,能在两周内将入睡时间提前87分钟。

2 同伴教育的裂变效应 深圳中学"手机管理委员会"由学生自主运营,定期举办"离线挑战赛",在最近一届活动中,参与者创造的"无手机自习室"上座率达91%,这种朋辈示范效应比教师说教有效3.2倍。

3 社区资源的整合利用 成都市青羊区推行的"夜间学习驿站"项目,将社区图书馆开放时间延长至23:00,提供免费茶歇与导师答疑服务,运营半年后,周边高中生的居家学习效率提升29%,深夜手机娱乐时长下降41%。

在这场与数字时代的正面交锋中,我们需要的不是筑起更高的围墙,而是培养更坚韧的根系,当家庭成为协商的圆桌而非管制的牢笼,当学校化作引导的灯塔而非监控的哨塔,当青少年学会做数字时代的主人而非奴隶,深夜手机屏幕的微光终将化作破晓的晨曦,这不仅是教育方式的革新,更是整个社会对成长规律的重新发现与尊重。