被误解的大专教育 在每年夏末秋初的升学季,总有一群家长站在人生的十字路口踌躇:当孩子的高考成绩定格在大专录取线,传统教育体系下的挫败感与对未来的迷茫交织成密不透风的网,2023年教育部数据显示,全国高职院校在校生已达1658万人,占高等教育总规模的46%,这个庞大群体背后,是无数焦虑的父母在思考:大专阶段究竟该用怎样的方式与孩子相处?

传统管教模式的三大误区 (1)"学历补偿"式压迫 张女士每天清晨五点起床为儿子准备早餐,却在餐桌上反复念叨:"当年你要是多考20分就能上本科了。"这种无意识的比较正在摧毁孩子的自信心,心理学研究表明,持续否定会激活大脑的杏仁核,使青少年陷入习得性无助的恶性循环。

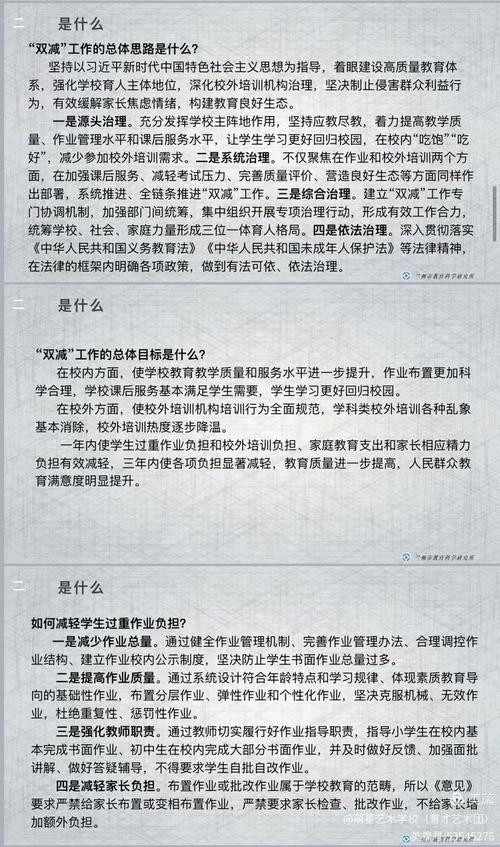

(2)放任自流的极端 与过度干预相反,部分家长认为"大专随便读读就行",这种认知偏差直接导致孩子失去目标感,某职业技术学院辅导员透露,每年退学学生中,68%的家庭存在教养缺位问题。

(3)职业教育的认知偏差 "读大专就是学技术"的刻板印象,让家长忽视综合素质培养,现代制造业企业调研显示,雇主最看重的职业素养中,团队协作(89%)、持续学习能力(76%)远超专业技能(62%)。

重构教育认知的四维模型 (1)调整期望坐标系 将评价维度从"分数排名"转向"成长轨迹",李先生的女儿在模具设计专业从挂科到获得省级技能竞赛银奖,父亲每周记录的三件进步小事,成为孩子突破自我的动力源泉。

(2)建立职业认同感 陪同孩子参观对口企业的"职业体验日",比空洞说教更有效,苏州某智能制造企业开放日数据显示,参与家庭的孩子职业目标清晰度提升42%,学业投入度增加31%。

(3)培养成长型思维 将"为什么考不上本科"的质问,转化为"我们可以怎样规划未来"的探讨,应用心理学教授建议采用"3W沟通法":What(现状是什么)、Why(深层原因)、How(改进方案)。

(4)构建支持型家庭系统 建立包含专业课教师、行业导师、心理辅导师的多维支持网络,广州某高职院校的"家校成长共同体"项目,使参与家庭的亲子冲突发生率下降57%。

关键成长阶段的管教策略 (1)专业选择期:兴趣与现实的平衡术 避免代际认知错位,采用"职业倾向测评+行业前景分析"双轨决策法,案例显示,经过系统职业探索的学生,三年后专业满意度高出对照组29个百分点。

(2)技能提升期:从旁观者到协作者 家长可通过"技能共学计划"参与孩子的专业成长,王女士学习基础编程帮助机电专业儿子调试机器人,这种陪伴使孩子的项目完成效率提升40%。

(3)实习转化期:职场预备的软实力培养 模拟面试、职场礼仪训练等家庭互动,能有效缓解就业焦虑,某高职就业指导中心跟踪调查显示,经过家庭职场模拟训练的学生,试用期通过率高出38%。

(4)毕业抉择期:人生规划的智慧引导 运用SWOT分析法(优势、劣势、机会、威胁),帮助孩子理性选择专升本或就业,数据显示,经过科学规划的学生,三年后职业发展满意度达81%。

成功案例的启示与突破 (1)小陈父母的"技能冠军"培养之路 从否定孩子参赛到全力支持省级技能大赛,家庭陪伴使该生获得全国数控技术一等奖,现已成为某汽车企业最年轻的技术主管。

(2)跨代际的职业教育传承 老技工父亲与电子商务专业女儿的"传统+数字"融合创业,打造出年营收超500万的五金电商品牌,印证了"技术+创新"的无限可能。

(3)从大专到硕士的逆袭家庭 通过制定阶梯式成长计划,张家父子用七年时间完成"高职-专升本-研究生"的三级跨越,证明教育是场马拉松而非短跑。

面向未来的家庭教育进化 (1)建立动态评估机制 每季度召开家庭会议,使用KPI(关键绩效指标)量化成长,涵盖专业技能、通用能力、身心健康三大维度。

(2)善用数字化工具 职业资格证书查询系统、行业大数据分析平台等,使家庭教育决策更具科学性,某省开发的高职生成长导航APP,用户粘性达日均45分钟。

(3)打造开放性成长生态 加入行业协会家长社群、参与校企合作项目,将家庭变成职业教育的延伸课堂,浙江某职校的"家长导师团",已促成127个产学合作项目。

破茧成蝶的双向奔赴 当18岁的小林站在全国机器人竞赛领奖台时,他的父亲在日记中写道:"三年前那个闷在房间里的落榜少年,终于在大专校园找到了属于自己的星空。"这或许是对高职阶段家庭教育最好的诠释:放下对学历的执念,在技术变革的浪潮中,与孩子共同成长为具有终身学习力的现代人,数据显示,2022届高职毕业生就业率达94.6%,平均起薪4500元,这些数字背后,是无数家庭重新定义教育成功的生动实践,教育的真谛,从来不是用同一把尺子丈量所有人生,而是帮助每个孩子找到适合自己奔跑的赛道。