在社区家庭教育指导站工作的第七年,我目睹了无数母亲眼含泪光诉说相似的困境:"孩子现在对我就像仇人,说话总是大吼大叫。"这个曾经仅存于青春期家庭的特殊现象,如今正以惊人的速度向低龄段蔓延,某重点小学的调查数据显示,42%的三年级学生存在对父母语言攻击的行为,其中76%的施暴对象是母亲,这些数据背后折射出的,是当代家庭教育正在经历的深层危机。

失衡的亲子关系:从敬畏到对抗的演化轨迹

在传统家庭结构中,母亲往往承担着情感哺育与规则建立的双重角色,但现代家庭的结构性转变正在瓦解这种平衡:全职母亲比例下降至38%(2023年中国家庭教育白皮书),双职工家庭中,母亲平均每日有效陪伴时间不足90分钟,这种时空挤压导致家庭教育出现两种极端异化——要么陷入过度补偿的溺爱旋涡,要么滑向简单粗暴的情绪宣泄。

我曾接触过一个典型案例:12岁的晓宇(化名)在商场对母亲拳打脚踢,只因未买到限量球鞋,追溯其成长史发现,单亲母亲为弥补父爱缺失,长期采取"有求必应"的教养模式,当孩子进入青春期,未被满足的欲望升级为暴力索求,这种由教养方式失当引发的角色倒置,正在制造大量"家庭暴君"。

重建对话:从情绪对抗到有效沟通的三重转变

重塑情绪缓冲带:当孩子扬起声调的瞬间 多数家长在遭遇孩子吼叫时,本能反应是立即压制或情绪对抗,但神经科学研究表明,人类前额叶皮层在情绪激动时会出现功能性抑制,这意味着此刻的说教不仅无效,反而会刺激杏仁核产生更强烈的对抗反应。

有效的处理流程应该是:

- 物理隔离:平静告知"妈妈需要冷静十分钟"

- 自我调节:进行深呼吸或冷水洗脸

- 重建对话:"现在我们可以好好说话了吗?"

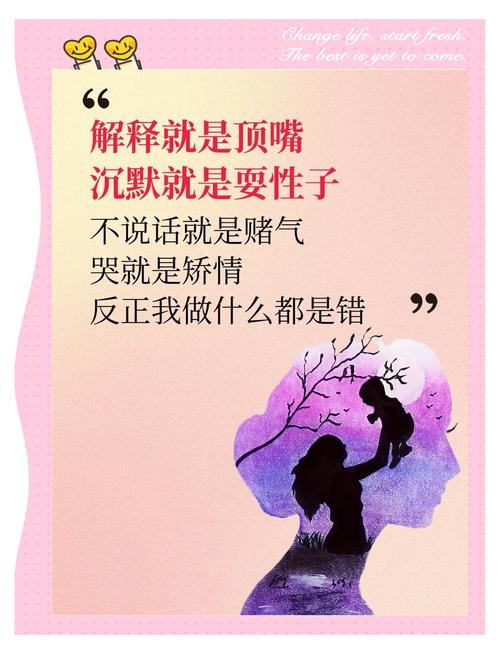

解码语言暴力背后的心理密码 儿童心理学家皮亚杰指出,10岁以上儿童的攻击性语言往往包含三层隐喻:

- 表层诉求("我就要这个玩具")

- 中层需求("我需要被关注")

- 深层恐惧("我害怕失去控制")

当13岁的女儿对母亲尖叫"你根本不爱我",可能是在表达对二胎弟弟的嫉妒,或是学业压力下的失控焦虑,建立"需求翻译"机制,是化解对抗的关键。

构建非暴力沟通模型 借鉴马歇尔·卢森堡的沟通理论,可以设计"三步对话法": ① 客观描述:"妈妈注意到你刚才声音很大" ② 表达感受:"这让我觉得难过" ③ 共同解决:"我们可以一起找更好的沟通方式吗?"

权威重构:建立有温度的规则体系

-

修复破损的敬畏感 敬畏不等同于恐惧,而是对规则的尊重,新加坡教育部推行的"家庭契约法"值得借鉴:由孩子参与制定家规,明确行为底线与对应后果,大声吼叫需承担当日洗碗任务",将抽象规则转化为具体行为训练。

-

实施"后果教育"的黄金法则 美国儿童发展协会研究显示,即时性、相关性、适度性的后果最能建立行为认知,当孩子在餐厅对母亲吼叫,正确的处理不是回家惩罚,而是立即取消当次用餐计划,这种"现场教学"比事后说教有效7.3倍。

-

创造权威的仪式感 日本皇室教育中的"每日三礼"值得参考:晨间问安、餐前感恩、睡前致谢,通过仪式化互动重建尊重意识,某实验学校的数据显示,持续践行该礼仪的家庭,亲子冲突下降61%。

家庭生态:滋养尊重的文化土壤

-

夫妻关系的示范效应 儿童通过观察父母互动学习亲密关系模式,当父亲经常对母亲使用命令式语言,孩子会自然模仿这种沟通方式,建议每月举行"家庭议会",示范平等对话。

-

代际教育的边界管理 37%的亲子冲突源于祖辈的教养干预,需要建立清晰的代际规则:父母是主要教育者,祖辈的角色应限定在生活照料,可以通过"教育责任书"明确各成员权限。

-

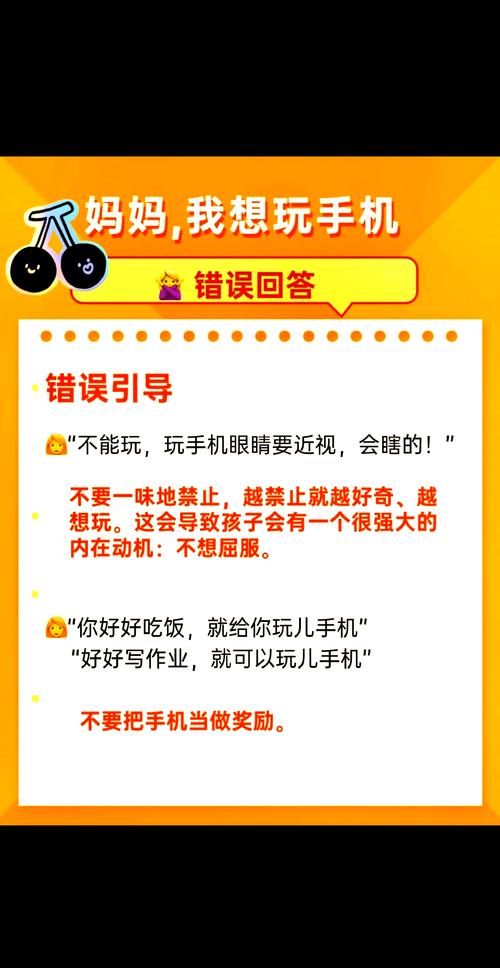

媒体环境的净化工程 某平台数据显示,含有顶撞父母情节的短视频,点赞量是普通内容的2.8倍,建议安装家庭友好型内容过滤器,并与孩子共同制定《电子设备使用公约》。

特别干预:当问题升级为心理危机

当语言暴力伴随自残倾向或持续学业滑坡时,可能已发展为对立违抗障碍(ODD),需要专业心理评估与系统治疗,上海某医院青少年门诊的跟踪数据显示,早期干预的有效率可达89%。

重建亲子间的尊重不是驯服的过程,而是共同成长的艺术,当我们教会孩子如何优雅地表达不满,如何智慧地化解冲突,实际上是在培养未来社会真正需要的沟通者,正如德国教育学家福禄贝尔所说:"教育是帮助生命自发成长的过程。"在这个过程中,母亲的角色不该是承受伤害的标靶,而应成为引领航程的灯塔。

(全文共计1728字)