被误解的"不良行为"

每个工作日的清晨,幼儿园门口都在上演相似的场景:7岁的明明死死抱住妈妈的腿哭喊,书包被甩出三米远;5岁的朵朵把早餐牛奶泼在老师裙子上,转身跑向滑梯;三年级的小宇在教室里掀翻课桌,书本散落一地...这些被贴上"问题儿童"标签的孩子,正在用特殊的方式向成人世界发送求救信号。

现代发展心理学研究发现,儿童行为问题与大脑前额叶发育密切相关,这个负责逻辑判断与情绪调控的脑区,要到25岁才能完全成熟,当孩子出现攻击性行为或情绪失控时,实际上是尚未发育完全的边缘系统在主导反应,美国儿童心理学家罗斯·格林提出的"滞后技能"理论指出,所谓不良行为往往是孩子缺乏应对复杂情境的能力表现,而非故意作对。

破解行为密码四步法

-

暂停判断:当8岁的乐乐在超市躺地哭闹要玩具时,母亲没有立即呵斥,而是蹲下身轻声问:"这个玩具让你特别想要对吗?"这句话打开了沟通的通道,神经科学证实,当孩子处于情绪风暴中,其听觉皮层接收能力下降70%,此时任何说教都会加剧对抗。

-

建立连接:在儿童心理咨询室,治疗师常使用"情绪温度计"游戏:让孩子把不同颜色的贴纸对应生气、难过、开心等情绪。"红色代表生气10级!"当7岁的轩轩贴满红色贴纸时,治疗师没有否定,而是说:"看来你心里住着个火山呢。"这种共情式回应能激活孩子的镜像神经元,建立情感共鸣。

-

重构认知:10岁的雯雯总在数学课上撕作业本,老师发现她在用这种方式逃避挫折,于是设计"错误勋章"制度:每次订正错误都能获得勋章,集齐5枚可兑换"错题大师"称号,三个月后,雯雯的作业本完好率提升80%,这种方法运用了行为主义心理学中的代币强化原理。

-

正向引导:日本教育家藤原和博提出"三明治沟通法":将建议夹在两个肯定之间,当孩子乱扔玩具时,可以说:"你搭的积木塔真有创意(肯定)!如果玩完能送回玩具屋,下次找零件会更方便哦(建议),记得上次你整理书包特别整齐呢(肯定)。"这种方式能激活大脑奖赏回路,使孩子更易接受建议。

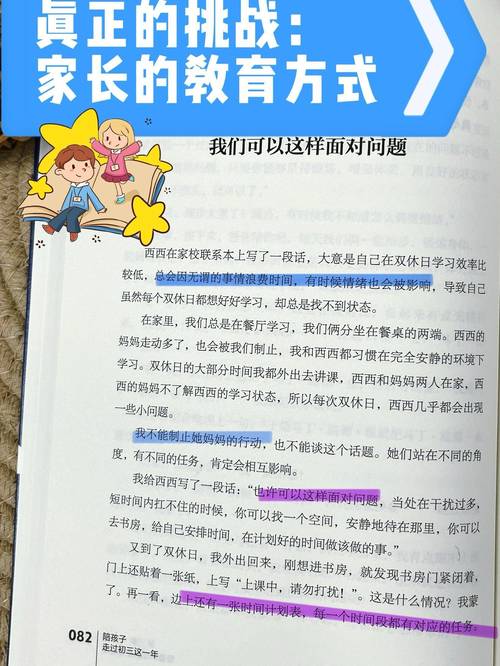

构建支持性成长生态 家庭环境如同培育幼苗的土壤,哈佛大学持续76年的"格兰特研究"显示,餐桌对话质量与儿童行为问题呈显著负相关,每周3次以上共进晚餐的家庭,孩子出现行为问题的概率降低37%,这些看似平常的相处时光,实则是建立规则意识的绝佳场景。

学校教育需要从"行为矫正"转向"潜能开发",北京某实验小学的"优点轰炸"班会令人耳目一新:每周由同学轮流担任"优点侦探",记录他人善意举动,这种积极关注使班级冲突事件下降65%,同时提升了学生的自我效能感,数据追踪显示,参与该项目的学生,其亲社会行为发生率持续增长。

社会环境的影响同样不可忽视,英国"社区儿童委员会"项目让青少年参与市政规划,负责设计公园儿童活动区,这些"问题少年"在承担责任后,破坏公物行为减少82%,这个案例印证了积极心理学观点:当孩子获得价值认同,行为模式会发生本质转变。

看见成长的螺旋式轨迹 教育不是雕刻玉石,而是唤醒种子内在的生命力,当5岁的阳阳第三次打翻颜料时,美术老师没有责备,而是递上抹布:"看来你在探索颜色的流动性呢。"两个月后,这个"破坏王"在全国儿童绘画比赛中获得创意奖,每个非常态行为的背后,都可能藏着未被发现的潜能。

建立成长档案是见证蜕变的重要方式,记录下孩子第一次主动道歉的日期、情绪平复所需时间的缩短、合作游戏的次数增加...这些具体数据构成进步坐标系,上海某家庭教育指导中心的数据显示,持续记录6个月成长档案的家庭,亲子冲突缓解率达91%。

教育本质上是一场静待花开的守望,那些曾被视作"问题"的行为特质,经过智慧引导,可能转化为独特的优势基因,当9岁的运动型男孩被允许站着写作业,其专注时长从7分钟延长至25分钟;当爱拆家电的"破坏分子"获得旧电器拆解工具包,三年后他成了青少年发明奖得主。

儿童行为重塑不是非黑即白的矫正游戏,而是需要教育者保持开放心态的发现之旅,当我们放下"改造"的执念,转用发展的眼光理解每个非常态行为背后的成长诉求,教育的真谛自然显现——不是修剪枝桠使其整齐划一,而是提供适宜生态,让每株幼苗都能长成独特的风景。