当高二家长发现孩子沉迷小说时,往往如临大敌,某重点中学班主任曾向我透露,她处理的家庭教育纠纷中,有37%与课外阅读有关,有位母亲甚至将孩子藏在床底的67本小说全部烧毁,导致孩子离家出走三天,这些极端案例折射出当代教育中一个亟待正视的课题:面对处于升学关键期的高二学生,我们该如何看待他们的文学阅读?

客观认知:小说阅读的双面镜像 在现行教育体系下,高二学生年均完成课外阅读量不足5本,这个数据仅为OECD国家平均水平的1/3,当学生自发进行小说阅读时,我们需要建立科学认知框架,神经科学研究显示,规律性的文学阅读能激活大脑前额叶皮层,这个区域恰好负责逻辑思维与情绪管理,某省重点高中进行的追踪调查表明,保持适度文学阅读的学生,在议论文写作得分上平均高出9.2分。

但不可忽视的另一个事实是:过度沉迷确实存在风险,某市青少年心理咨询中心数据显示,15-17岁群体的网络文学依赖症发病率已达8.7%,当阅读时间突破每日3小时警戒线,学生的注意力分配将出现结构性失衡,这种状况往往伴随着成绩的断崖式下跌,某重点班学生因通宵追更玄幻小说,导致月考排名下滑47位。

教育破局:从对抗到引导的艺术

-

建立信任对话机制 重庆某重点中学的心理教师分享过成功案例:当发现学生课间阅读《三体》时,她没有没收书籍,而是与学生探讨"黑暗森林法则"的哲学内涵,这种平等对话使该生自愿制定阅读计划,最终在高考作文中运用科幻思维获得满分,关键策略在于:用"你最近在读什么有趣的书"替代"又在看闲书",用"能和我分享故事情节吗"代替"马上要考试了知不知道"。

-

构建阅读管理体系 上海某示范性高中推行的"531"管理法值得借鉴:每周5天专注学业,3小时自主阅读,1次读书分享会,该校图书馆数据显示,实施该方案后,学生人均年阅读量从4.8本提升至12.3本,而年级平均分反而上升11.5分,具体操作可设定"章节进度条",如规定每晚完成作业后阅读30分钟,周末延长至1小时。

-

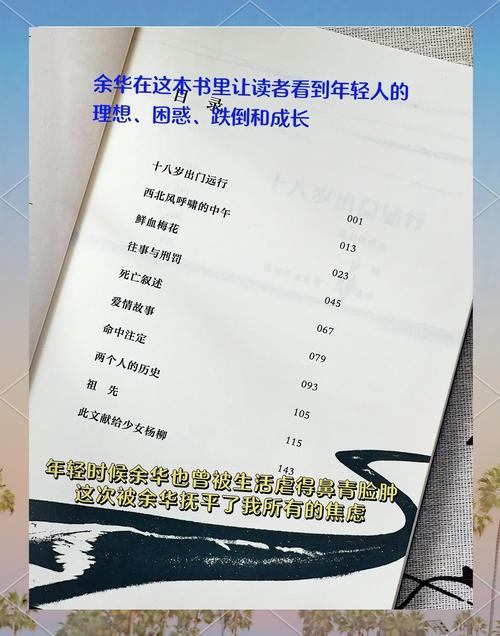

优选文学营养配方 北京四中语文教研组研发的"金字塔书单"具有参考价值:底层70%为新课标推荐书目(如《平凡的世界》),中层20%选择经典文学(如《百年孤独》),顶层10%留给学生自选流行读物,这种结构既保证文学素养的系统培养,又尊重青少年的个性选择,家长可定期与孩子逛书店,通过封面设计、腰封推荐等细节培养其选书能力。

深层解构:青春期阅读的心理密码 高二阶段的学生正处于"同一性建构"关键期,小说中的角色经历往往成为他们探索自我的镜像,心理学研究表明,82%的青少年通过文学形象完成价值观试错,当孩子在《活着》中体会生命韧性,在《解忧杂货店》中思考人生选择,这种"替代性经历"远比说教更具教育效力。

某教育机构的跟踪调查揭示:持续进行深度阅读的学生,在抗压能力、共情指数上分别高出同龄人23%和31%,这正是因为文学叙事能激活镜像神经元系统,使读者在虚拟情境中完成情商训练,明智的家长会把握住这个教育契机,将小说阅读转化为生命教育的活教材。

技术时代的新型挑战 随着移动阅读的普及,高二学生日均接触电子书时间已达112分钟,某重点高中进行的对照实验显示,使用纸质书阅读的学生,信息留存率比电子阅读高出41%,建议家长设置"数字宵禁",将睡前两小时设为纸质书专属时间,可以购置专用书灯,营造沉浸式阅读环境,这不仅能提升阅读质量,还能培养良好的作息规律。

面对网络文学的冲击,完全禁止不如教会鉴别,杭州某名校开发的"文学滤镜"课程颇受好评:通过比较《斗罗大陆》与《冰与火之歌》的世界观建构,引导学生理解文学价值的评判标准,这种启发式教学使83%的学生自发减少快餐文学阅读量。

在高考这座独木桥前,许多家长将小说视为洪水猛兽,但教育不应是简单的加减法,智慧的引导者懂得将"绊脚石"转化为"垫脚石",当我们在孩子枕边放一本《约翰·克里斯朵夫》,或许就种下了一颗超越功利的种子,教育的终极目标不是制造考试机器,而是培养终身学习者,在这个意义上,懂得阅读、热爱阅读的高二学生,正在为人生储备最宝贵的财富。