当代亲子关系的特殊困境 在心理咨询室里,15岁的晓雯用冷漠的语气评价自己的母亲:"她就是个没用的家庭妇女,连微信支付都不会用。"这番刺耳的话语让在场的工作人员都感到震惊,这并非个案,某重点中学的问卷调查显示,32%的中学生认为母亲"思想落伍",18%直言"和母亲没有共同语言",当亲子关系中的仰慕滤镜逐渐褪去,折射出的不仅是代际鸿沟,更是整个家庭教育体系的深层裂痕。

失衡的天平:家庭教育中的四个致命误区

-

牺牲型母爱的负面投射 43岁的李女士每天凌晨5点起床准备早餐,接送孩子参加4个兴趣班,自己常年穿着褪色的旧外套,当女儿在作文中写下"妈妈像旧抹布一样乏味"时,这位单亲母亲彻底崩溃,心理学研究表明,过度自我牺牲的母亲容易培养出两类子女:愧疚型人格或冷漠型人格,前者背负沉重情感债务,后者则因长期目睹母亲的价值缺失,形成对弱势群体的潜意识轻视。

-

权威缺失的教养困局 北京家庭教育研究会跟踪调查发现,采用"朋友式教育"的家庭中,有27%的青少年表现出对父母的不尊重,52岁的王老师苦笑:"当年怕重蹈父母专制的覆辙,结果现在女儿直接叫我'老王'。"权威不等于强权,真正的教育权威建立在知识储备、情绪管理和人格魅力的三维支撑之上,当母亲主动放弃话语权,孩子失去的不仅是行为边界,更是对长者的基本敬畏。

-

价值评判的双重标准 在上海某国际学校的家长座谈会上,多位母亲坦言孩子常用"你又不懂"打断她们的谈话,深层调查发现,这些家庭普遍存在认知错位:父亲讨论股票期货,母亲话题局限于菜价家务,当家庭对话长期停留在生存层面,孩子自然形成"母亲=低价值"的刻板印象,神经语言学研究证实,大脑会对高频出现的语言标签产生条件反射式认知。

-

角色倒置的隐性危机 广州家庭教育指导中心记录的真实案例:10岁男孩当众嘲笑母亲"连王者荣耀都不会玩",这种看似童言无忌的现象,实则是数字时代的新型代际冲突,当孩子在某些领域(尤其是科技应用)反超父母,若缺乏正确的价值引导,容易滋生盲目的优越感,更值得警惕的是,有14%的青少年认为"母亲的工作不如同学妈妈体面"。

重构之路:建立良性互动的四维模型

-

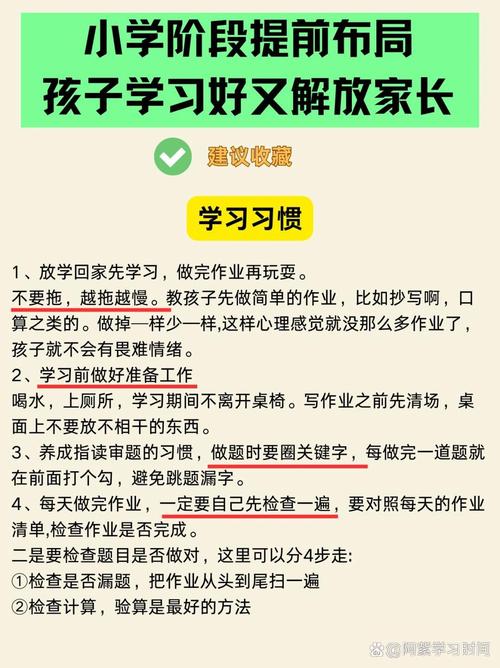

认知系统的升级迭代 清华大学教育研究院的跟踪实验表明,持续学习的母亲其子女尊重度提升41%,45岁的张女士在陪读期间考取心理咨询师资格证,女儿的态度从"你别管我"转变为"妈妈帮我看看这个案例",知识更新的速度决定话语权的权重,母亲需要建立终身学习机制,在人工智能、新媒体等领域保持基本认知敏感度。

-

情感连接的场景再造 杭州某重点中学推出的"母女换位日"收效显著,通过角色扮演,孩子们体会到母亲处理琐事的智慧:快速计算超市折扣的数学能力,协调家庭成员口味的沟通技巧,情感银行理论指出,共同经历的特殊场景能产生5倍于日常交流的情感存储,建议每月设立"妈妈技能展示日",呈现烹饪、插花、衣物整理等生活智慧。

-

价值体系的重新锚定 以色列家庭教育中的"贡献度评估法"值得借鉴:将家庭事务量化为具体数值,让孩子直观看到母亲创造的价值,例如准备早餐=3分,接送辅导=5分,情绪安抚=8分,当15岁的阿米娜发现母亲月贡献值达到287分时,她开始主动分担家务,这种可视化评估能有效破除"家务无价值"的认知偏差。

-

边界意识的智慧构建 韩国教育专家郑仁英提出的"三米法则"强调:母亲应该保持适当的神秘感,在首尔某实验班级,要求母亲们每月分享一个孩子不知道的技能或经历,当孩子们发现沉默的妈妈竟然会潜水、懂编程、有专利发明时,眼中的轻视迅速转化为惊讶与敬意,适度的信息保留能重建亲子间的探索空间。

超越困境:走向健康关系的三个支点

-

社会支持系统的完善 日本"母亲再教育计划"提供的数据显示,参加职业培训的母亲,其子女的尊重指数提升63%,建议社区建立母亲成长中心,提供技能培训、心理咨询和社交平台,上海某街道试点"智慧妈妈工作坊",通过区块链技术记录母亲们的技能成长轨迹,形成可视化的"能力云图"。

-

父亲角色的定位校准 芬兰家庭教育研究证实,父亲对母亲的态度直接影响子女的认知,在赫尔辛基的对比实验中,经常表达对妻子欣赏的父亲,其子女对母亲的尊重度高出对照组58%,建议开展"夫妻互评会",通过具体事例强化孩子对母亲价值的认知,例如父亲可以这样表述:"妈妈今天用谈判技巧帮我们省了2000元装修费"。

-

自我价值的终极救赎 最终解决方案指向母亲自身的觉醒,59岁的苏女士在儿子留学后重拾画笔,她的个展邀请函被儿子骄傲地贴在社交媒体:"这是我女神妈妈的展览",脑科学研究显示,当母亲持续进行创造性活动时,前额叶皮层会产生特殊的生物电波,这种"价值脉冲"会潜移默化影响家庭成员的态度。

教育的本质是生命对生命的影响,当母亲们走出自我矮化的牢笼,当家庭重建起真正的价值共识,那道曾照进孩子眼中的星光,终将以更璀璨的方式回归,这不是某个群体的自救,而是一个时代的必修课——在飞速变迁的文明进程中,我们比任何时候都需要重新诠释爱的重量。