午后的校园走廊里,总能看到三三两两的学生结伴而行,但总有几个身影独自捧着书本匆匆走过,这些游离在社交圈之外的青少年,内心可能正经历着难以言说的孤独,高中阶段正值青少年社会化的关键期,当同龄人都在组建自己的朋友圈时,如何帮助那些未能顺利建立社交关系的孩子,成为教育工作者和家长需要共同面对的重要课题。

理解孤独:高中社交困境的深层解读 青春期特有的敏感心理往往被成年人低估,15岁的小林在心理咨询室里描述:"每次课间去洗手间,我都要数着秒等预备铃响再回教室,这样就不用面对空荡荡的座位。"这种看似夸张的行为背后,折射出当代青少年在社交场域中的真实困境,根据青少年发展研究中心2023年的调查数据显示,约23%的高中生存在明显社交焦虑,其中超过半数曾因交友困难产生厌学情绪。

社交孤立往往与多重因素交织,性格内向的学生可能在主动交流时存在障碍,转学生需要打破既有的社交圈层,特长生可能因时间分配问题难以融入集体,更值得关注的是,数字原住民一代在虚拟社交中如鱼得水,却在现实交往中频频碰壁,17岁的编程天才小张坦言:"我能轻松解决复杂的算法题,却不知道该怎么接住同学抛来的玩笑话。"

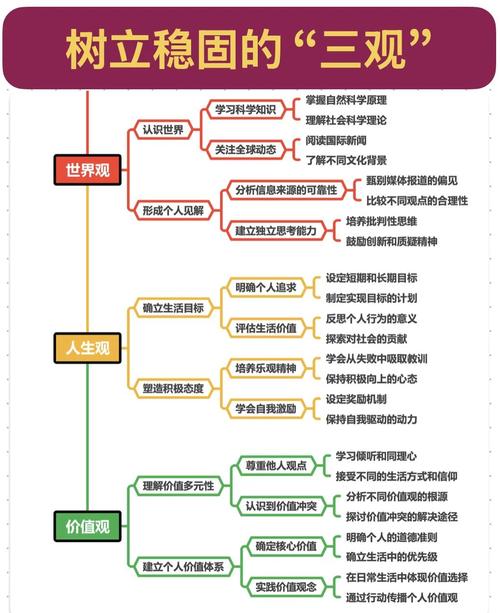

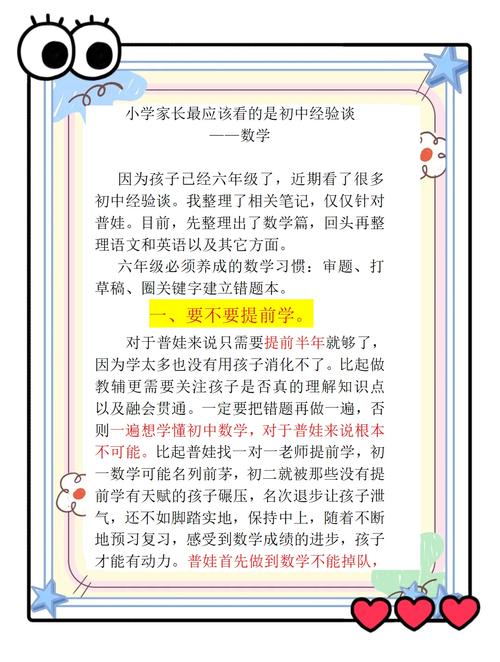

突破困局:从自我认知到环境适应 建立正确的自我认知是破冰第一步,教师可以引导学生通过"优势清单"练习发现自身闪光点:或许你擅长倾听,或许你对某个领域有深入研究,这些都可能成为社交的突破口,家长要避免"贴标签式"的安慰,与其说"你就是太内向了",不如帮助孩子认识到"谨慎是你的特点,我们可以学习更舒适的交往方式"。

创造自然的社交场景比强制社交更有效,班主任李老师分享经验:"我在班级设置'兴趣角落',让喜欢阅读、手工、科技的同学自然聚集,当交流建立在共同兴趣上,社交压力会明显降低。"学校心理辅导室推出的"社交实验室"项目也取得显著效果,通过角色扮演、情景模拟等方式,让学生在安全环境中练习社交技巧。

主动出击:建立健康社交关系的实践策略 非语言交流往往比言语更能拉近距离,保持适度的眼神接触、自然的微笑、开放的肢体姿态,这些细节能让对方感受到善意,17岁的转学生小美通过观察发现:"当我把身体稍微前倾听同学说话时,他们更愿意和我分享趣事。"

寻找"社交切入点"需要智慧,共同的课堂任务、社团活动、甚至是食堂排队时的短暂交流,都可以成为友谊的起点,参加校刊编辑部的晓峰说:"主动请教同学排版技巧,意外收获了两位知心朋友。"但要注意交往分寸,过度热情可能适得其反,保持适度频率的互动更为稳妥。

家庭支持:构建良性的社交支持系统 家长需要成为"智慧的观察者"而非"焦虑的干预者",当发现孩子连续三周独自吃午餐,比起直接联系班主任安排同桌,不如先问:"最近和同学们相处有什么新鲜事吗?"这种开放式提问能更准确把握孩子的真实处境。

建立家庭社交模拟场景值得尝试,周末家庭会议可以设置"今日话题"环节,轮流分享见闻并相互点评交流方式,家长适当暴露自己的社交糗事:"爸爸年轻时也不敢主动打招呼,后来发现准备几个话题开场白很有用。"这种坦诚能有效降低孩子的心理负担。

特殊情境的应对之道 对于存在社交障碍的学生,循序渐进的系统脱敏训练效果显著,从微笑点头到简短寒暄,分阶段制定可实现的小目标,心理教师王老师指导的"21天社交挑战"计划显示,坚持完成每日一个微社交任务的学生,三个月后社交焦虑指数平均下降37%。

当遭遇校园社交排斥时,培养"选择性忽视"的智慧尤为重要,教导学生区分"不被喜欢"和"被针对"的本质差异,前者可能需要调整交往方式,后者则应寻求教师帮助,同时要建立多元价值体系,让学生理解社交能力只是个人素养的一个维度。

专业干预的时机与方式 当孩子出现持续的情绪低落、睡眠障碍或成绩骤降时,就需要专业介入,心理咨询师刘女士提醒:"不要等到孩子拒绝上学才重视,当社交困扰开始影响日常生活功能时就应该寻求帮助。"选择咨询师时要重视匹配度,有时青少年更愿意向年轻咨询师敞开心扉。

认知行为疗法(CBT)在改善社交焦虑方面效果显著,通过记录"自动负面思维"(如"我开口肯定会冷场"),学习用客观事实替代主观臆断,团体辅导则能提供真实的社交演练场,在专业引导下获得即时反馈。

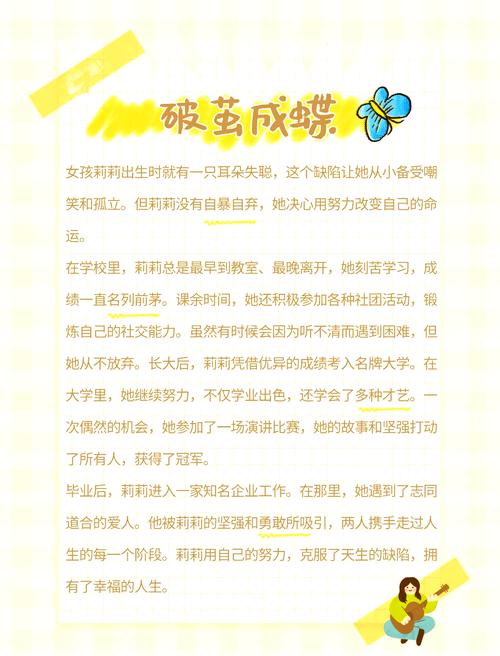

每个灵魂终将找到属于自己的星群,只是有些需要更久的寻觅,我们要教会孩子的不仅是社交技巧,更是与孤独共处的智慧,正如那个曾经独来独往的女生,在坚持参加文学社半年后,不仅收获了友谊,还带领团队获得了省级辩论赛冠军,当家长和教师用耐心代替焦虑,用引导替代施压,那些暂时孤独的身影,终将在属于自己的节奏里,绽放出独特的光彩。