我们需要重新认识的问题本质

在上海市某重点小学的亲子开放日,一位母亲焦虑地向我展示手机里的视频:其他孩子正在操场上进行拔河比赛,她的女儿却独自蜷缩在角落的紫藤花架下翻看绘本,这个场景折射出当代家庭教育中一个普遍性困境——超过37%的中小学生存在不同程度的集体活动回避倾向,这一数据仍在以每年1.2%的速率递增。

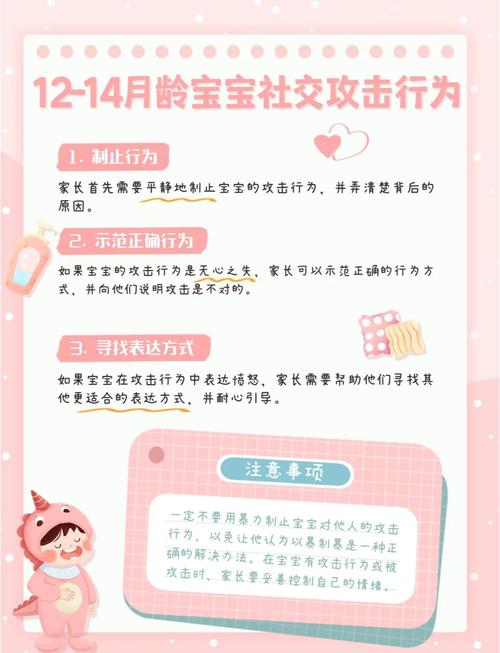

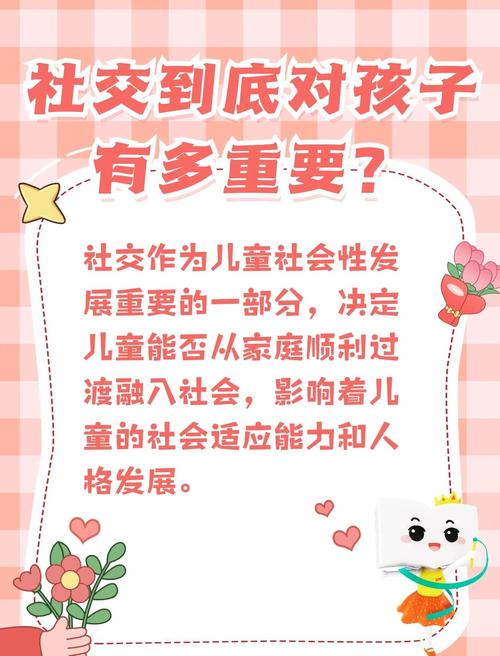

集体活动参与度不足绝非简单的性格内向问题,儿童发展心理学研究表明,6-12岁儿童在集体互动中形成的社交认知、情绪调节能力,将直接影响其成年后的职场适应与人际关系质量,那些习惯性回避集体活动的孩子,在青少年期出现焦虑障碍的概率是同龄人的2.3倍,成年初期职场适应困难发生率更是高达78%。

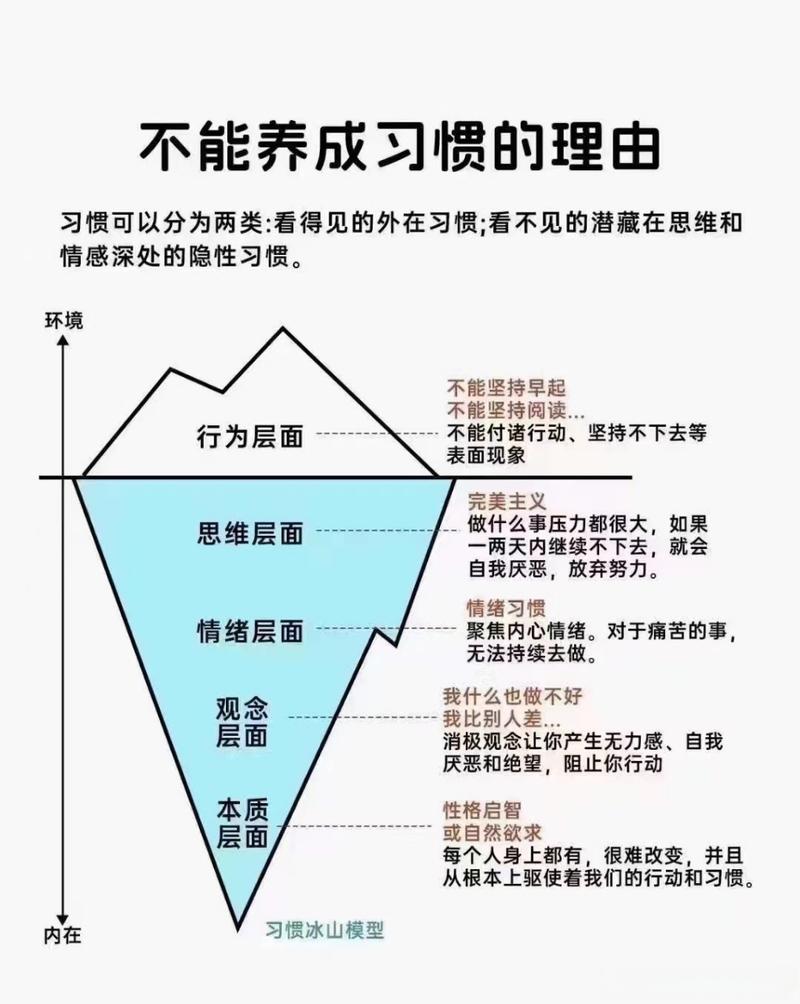

解构回避行为的四维密码:超越表象的深层剖析

(一)能量消耗型回避:高敏感儿童的生存策略

9岁的晨晨每次参加班级联欢会都会出现生理性头痛,经专业评估发现其听觉敏感度是常人的3倍,这类高敏感儿童(HSC)约占人群的20%,他们的大脑对集体环境中的声光刺激会产生过度反应,就像在嘈杂环境中佩戴扩音器,普通音量对他们而言犹如雷鸣。

(二)认知偏差型回避:被错误预设困住的心灵

"上次发言被笑后,我觉得自己像穿着滑稽戏服的小丑。"五年级的乐乐在沙盘治疗中这样描述自己的心理创伤,儿童对社交挫折的认知加工往往呈现"灾难化放大"特征,一次普通的互动失利可能被建构为永久性的人格否定。

(三)能力断层型回避:未被察觉的技能短板

在杭州某国际学校的戏剧课上,12岁的米娅始终无法完成即兴表演任务,深入观察发现,她的情景理解能力比同龄人滞后14个月,这种隐性的发展差异使她在集体活动中持续处于认知超负荷状态。

(四)价值冲突型回避:个性与集体的博弈困局

初中生小哲痴迷昆虫研究,认为运动会是"野蛮人的游戏",这类具有鲜明个性取向的孩子,往往在价值观层面与主流集体活动产生深层冲突,简单的鼓励参与反而会加剧逆反心理。

破局之道:构建渐进式社会适应系统

(一)建立"情绪光谱"监测机制

建议家长制作"社交能量记录表",连续两周记录孩子在不同社交场景中的心率变化(可用智能手表监测)、面部微表情、肢体语言等数据,例如记录到孩子在10人以下小组活动时平均心率为85次/分,而在30人以上场合骤增至120次/分,这种量化数据能精准定位舒适区边界。

(二)设计"社交脚手架"过渡方案

为抗拒运动会的小学生设计"三级参与模型":第一周担任摄影小记者(观察者角色),第二周负责成绩记录(功能性参与),第三周尝试参加接力赛最后一棒(有限度参与),每个阶段设置明确的成功标准,如完成3次拍摄任务即可获得"观察家勋章"。

(三)开发"隐形社交"赋能课程

针对高敏感儿童,可引入"无声协作"训练:通过盲文拼图接力、灯光信号解密等非言语集体游戏,在降低感官负荷的同时培养团队默契,某实验学校的数据显示,经过12周训练,这类儿童的主动互动频次提升47%。

(四)构建"兴趣锚点"融合模式

将孩子的特殊兴趣转化为集体活动的组织枢纽,例如为痴迷天文学的孩子创设"星空探秘小队",让其担任夜间观星活动的讲解员,北京某中学实践案例表明,这种兴趣驱动的社交模式使参与度提升63%,同期学科成绩平均提高11.5分。

教育者的认知革命:从"强迫融入"到"生态共建"

上海某知名私立学校改造传统运动会为"多元智能挑战周",设置机器人编程赛、绘本创作接龙等20种差异化项目,使集体活动参与率从68%跃升至92%,这个成功案例揭示:当集体活动本身具备足够的包容性与多样性时,所谓的"社交障碍"往往不攻自破。

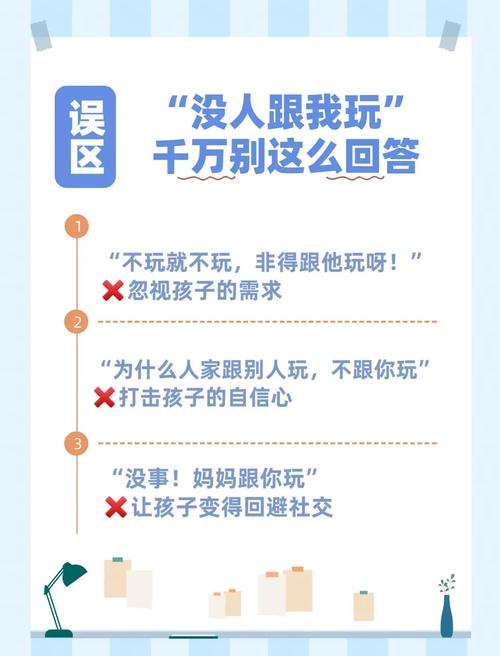

家长需要重新定义"成功社交"的标准——不是看孩子是否成为集体中的焦点人物,而是观察其能否建立1-2个稳定互动关系,能否在必要时表达合理拒绝,就像培育热带植物,关键是为其创造适宜的小气候,而非强行移栽到沙漠。

走向未来的社会化能力培育

在东京某创新实验室,工程师为社交焦虑儿童开发了"AR社交模拟器",通过在虚拟场景中积累成功经验来增强现实自信,这类科技赋能的手段提示我们:教育创新需要保持对个体差异的敬畏,同时善用时代赋予的新工具。

当我们看到孩子再次退到集体边缘时,那或许不是需要矫正的缺陷,而是个性绽放前的必要蛰伏,就像宇宙中的暗物质,看似缺席实则构成存在的基础,教育的智慧,在于读懂那些静默时刻里蕴藏的生长密码,在耐心守候中见证生命的自然舒展。