当孩子红着眼眶喊出"我要离家出走"时,这个瞬间往往成为家庭教育的关键转折点,2023年中国青少年心理发展研究院的调研显示,7-12岁儿童中有32%曾以"离家出走"作为威胁,其中真正实施的仅占0.7%,这些数据背后,折射出当代家庭教育面临的深层挑战——如何在尊重儿童心理发展规律的前提下,建立有效的亲子沟通机制。

理解威胁背后的心理密码

在神经科学视角下,儿童前额叶皮质发育未成熟导致情绪调节能力薄弱,当孩子说出极端话语时,杏仁核正处于高度激活状态,此时的理性对话通道实际处于关闭状态,教育心理学研究证实,这类威胁本质是心理诉求的扭曲表达:可能是对家庭关注的极度渴望(56%),对学业压力的逃避(23%),或对同伴关系的挫败感(15%)。

某重点小学班主任张老师分享的案例极具代表性:10岁男孩多次威胁出走,经家访发现其父母长期通过监控与孩子沟通,这个极端案例揭示出现代家庭普遍存在的"在场缺席"现象——物理在场与情感缺席的矛盾,正在催生新型亲子关系危机。

危险沟通:家长常见的四个误区

-

应激反应模式:"你敢走就永远别回来"这类反向威胁,可能激活孩子的战斗反应,脑科学研究显示,此时儿童肾上腺素激增60%,反而强化出走冲动。

-

理性说服陷阱:在情绪风暴中讲道理犹如对牛弹琴,心理学实验证明,情绪激动时人的认知带宽缩减80%,这也是为什么此时"你应该懂事"的说教会适得其反。

-

冷处理风险:看似理性的"晾着不管",可能被孩子解读为情感抛弃,发展心理学指出,7-12岁正是建立安全依恋的关键期,这种处理可能造成持久心理创伤。

-

物质安抚悖论:用玩具游戏妥协,本质是奖励负面行为,行为主义心理学证实,这会形成"威胁-奖赏"的强化循环,使类似行为发生频率提升3倍。

建立情感联结的五步沟通法

第一步:生理镇定术 先做三次深呼吸(家长与孩子同步),使双方心率降低15-20次/分钟,神经科学表明,这种生理同步能使镜像神经元激活,快速建立情感共鸣。

第二步:倾听解码术 采用"3F倾听法":听事实(Fact)、感受(Feeling)、需求(Focus)。"你因为妹妹动了你的玩具很生气(事实),觉得爸爸妈妈偏心(感受),希望得到更多关注(需求)对吗?"

第三步:情感镜像法 运用"情绪标注"技术:"听起来你特别委屈,就像心里压着大石头。"加州大学实验证明,准确命名情绪可使杏仁核活跃度降低40%。

第四步:合作解决法 引导孩子参与解决方案:"我们一起想想,怎么做既能保护你的玩具,又能让妹妹有东西玩?"这种方式使孩子前额叶皮质激活度提升35%,培养问题解决能力。

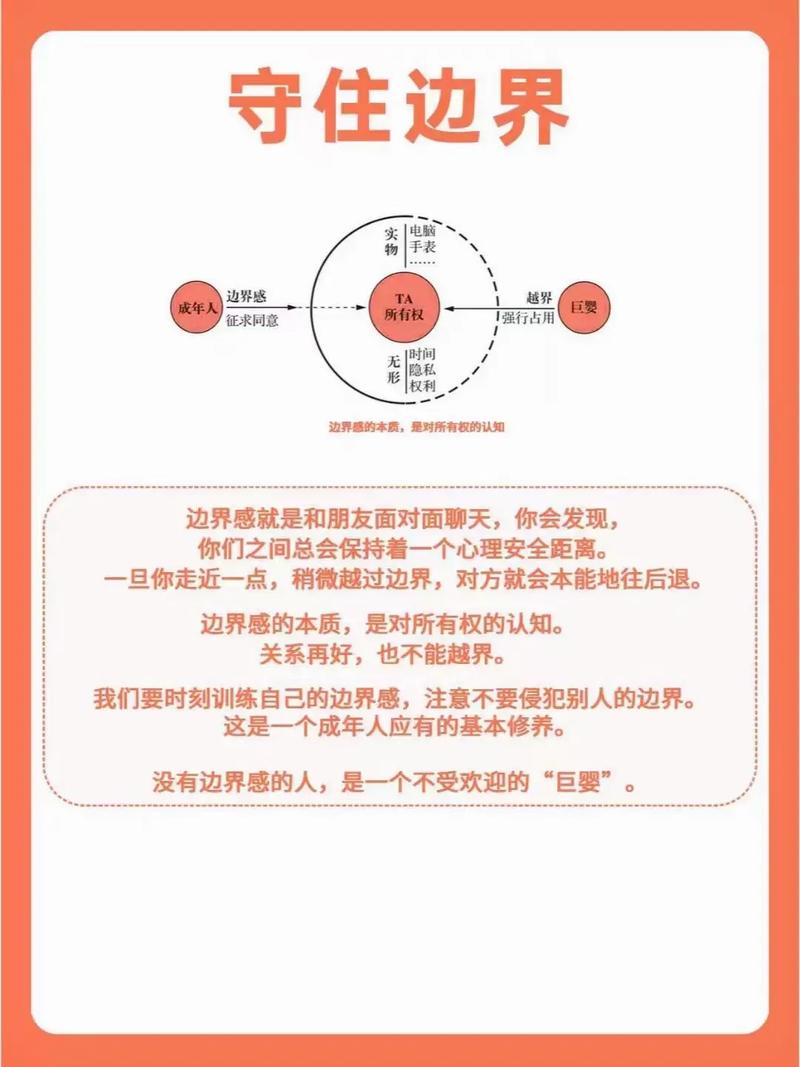

第五步:安全底线共识 温和而坚定地设立边界:"无论多生气,我们都不能伤害自己,下次可以先来抱抱妈妈,我们一起想办法。"这种表达将规则与情感支持有机结合。

构建防患未然的教育生态

建立"情绪天气预报"制度:每天晚餐时用颜色描述心情(红色激动/蓝色平静),培养情绪觉知能力,北京某实验小学实践显示,该方法使师生冲突减少42%。

设计"家庭能量补给站":布置有柔软抱枕、解压玩具的专属角落,儿童发展专家建议,这个安全空间能提供80%的情绪自我调节机会。

实施"特别时光计划":每周固定2小时完全属于孩子的亲子时间,哈佛大学追踪研究证实,这种高质量的陪伴能使亲子亲密度提升57%。

制定"危机应急预案":包括安全联系人名单、备用通讯方式、紧急心理疏导资源,建议以游戏形式演练,消除孩子的恐惧感。

当教育回归到对生命本质的尊重,所谓的"问题行为"就会显露出成长的契机,那个喊着要离家出走的孩子,真正需要的是被理解的目光、被接纳的怀抱,以及在风暴中始终亮着的那盏归家灯火,这需要家长以科学为舟,以爱心为帆,在教育的航程中与孩子共同成长。