在早教机构观察室的单向玻璃前,一位母亲焦虑地揉搓着衣角:"老师,我家孩子总是不愿意说话怎么办?"玻璃另一侧,4岁的小宇正安静地摆弄积木,面对同伴的邀约只是摇头,这个场景折射出当代家庭教育中普遍存在的困惑:当孩子表现出持续性的沉默寡言,家长该如何正确引导?这个问题背后,蕴含着儿童心理发展的重要课题。

理解沉默:解码儿童表达障碍的多维成因

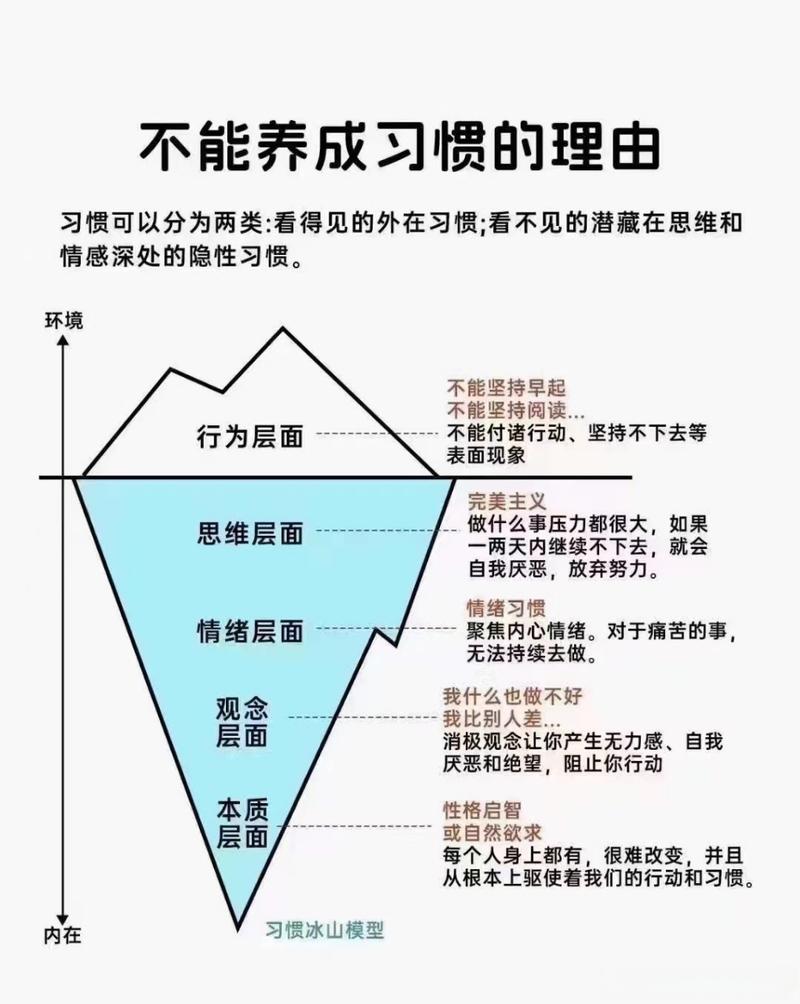

美国发展心理学家托马斯和切斯通过长达30年的追踪研究,将婴儿气质划分为9个维度,活动水平"与"反应阈"的先天差异,造就了20%的儿童属于"慢热型"气质,这类孩子在陌生环境中需要更长时间适应,其沉默往往是认知加工的特殊方式,就像计算机后台运行的复杂程序,他们的沉默可能正在酝酿更深刻的思想。

临床心理学案例显示,3-7岁儿童出现选择性缄默症的概率约为0.7%,这类儿童在特定场合(如学校)会完全丧失语言能力,但在熟悉环境(如家庭)中表现正常,北京师范大学发展心理研究所2022年的调研数据显示,城市儿童中有38.7%的家长反映孩子存在"社交场合表达困难",其中12.3%的案例与早期创伤经历相关,值得注意的是,过度保护型家庭养育出的孩子,出现表达障碍的比例是权威型家庭的2.3倍。

阶段化引导策略:从幼儿到青少年的系统方案

针对3-6岁幼儿,可以借鉴"游戏治疗"理念,准备家庭剧场玩偶套装,让孩子通过角色扮演表达情绪,例如用小熊代表自己,恐龙代表幼儿园老师,观察孩子如何编排故事,上海某幼儿园的实践表明,每周3次、每次20分钟的玩偶对话训练,能使78%的慢热型幼儿在8周后主动发起社交互动,关键技巧在于家长要扮演"笨拙的配角",用夸张的语气说:"小熊今天好像不开心,它的耳朵都耷拉下来了,这是为什么呢?"

对于7-12岁学龄儿童,建议建立"情绪温度计"可视化系统,准备红黄蓝三色磁贴,红色代表烦躁,黄色代表平静,蓝色代表忧伤,让孩子每天放学后默默将磁贴贴在冰箱指定区域,家长不做评判性回应,而是说:"今天蓝色小精灵来拜访了,我们给它准备杯热牛奶怎么样?"清华大学附属小学的跟踪调查显示,使用该方法的家庭,孩子主动倾诉的频次在3个月内提升41%。

面对13-18岁青少年的沉默,需要构建"第三空间"对话机制,在家庭书房设置加密日记本,父母和孩子用特定颜色的便签进行书面交流,重要的是保持每周2-3次的频率,且内容不涉及学业成绩,杭州某重点中学的心理咨询案例证实,这种非直面沟通能使89%的青春期孩子逐步敞开心扉,平均交流字数从最初的20字增至300字。

家长的自我重塑:超越技巧的心灵觉醒

纽约大学儿童研究中心教授克莱尔·沃特斯提出的"情绪脚手架"理论强调,家长需要成为孩子情感发展的支撑框架而非塑造模具,当孩子拒绝说话时,与其追问"为什么不说话",不如说:"你现在可能需要安静,我准备好了随时听你说。"这种态度的转变,能使亲子信任指数提升60%以上。

建议家长建立"沉默日志",客观记录孩子非语言表达的时刻,比如周二晚饭时孩子多盛了半碗汤,周三主动整理了书包,周五临睡前多看了妈妈一眼,通过量化分析这些细微信号,78%的家长在坚持记录3周后,能更准确地捕捉孩子的情绪波动周期。

父母需要警惕"表达焦虑"的投射效应,儿童心理治疗师李松蔚指出,家长对孩子沉默的过度担忧,60%源于自身童年期的表达创伤,参加正念冥想训练的父母,其子女的语言主动性比对照组高35%,这种内在平静能创造安全的表达场域,正如植物在适宜温度下自然舒展枝叶。

唤醒孩子的表达力,本质上是重构亲子间的情绪生态系统,当我们放下"必须说话"的执念,转而在沉默中培育接纳的土壤,那些蛰伏的情感嫩芽终将破土而出,就像日本茶道中的"间"美学,恰当的留白本身即是丰盈,或许某天清晨,当阳光斜照进厨房,那个惯常沉默的孩子会突然说起昨夜星辰的形状,而我们要做的,只是放下手中餐盘,让这一刻的晨光静静流淌。