窗外的蝉鸣搅动着夏日的闷热,10岁的子涵第五次修改着数学试卷的分数,他熟练地用橡皮擦去"67"的尾数,模仿着妈妈的字迹在旁边写下"97",动作流畅得令人心惊,这个场景正发生在无数家庭的隐秘角落,当教育专家们发现,现代儿童首次说谎年龄已提前至3.8岁,平均每个学龄儿童每天会说4.3个谎言,这场关于真诚的保卫战已迫在眉睫。

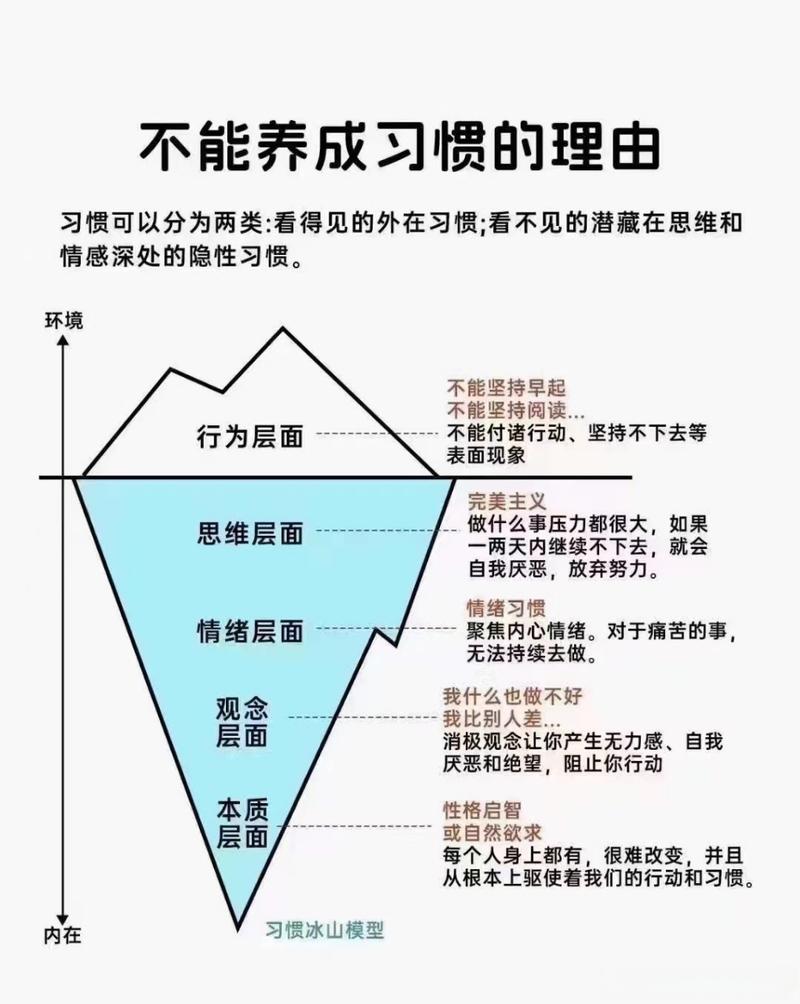

谎言背后的密码本 在北京市儿童行为研究中心长达6年的追踪调查中,78.3%的家长将孩子说谎归咎于"道德缺陷",而92.6%的儿童心理咨询案例显示,谎言实质是家庭沟通系统失衡的预警信号,美国发展心理学家塔尔沃的研究揭开了更深刻的真相:儿童说谎能力与认知发展呈正相关,那些能编织合理谎言的孩子,往往具有更强的逻辑思维和社交智商。

诊断谎言的四种临床类型

-

趋利型谎言:"我的作业本被同学偷走了"——这类谎言常出现在高压教育环境,当孩子预估说真话的代价超过承受能力时,会本能启动防御机制,上海某重点小学的调研显示,在月考前后,此类谎言发生率激增43%。

-

避害型谎言:"我没有碰过弟弟的玩具"——根源在于恐惧型管教模式,南京师范大学追踪200个家庭发现,频繁体罚的家庭中,孩子说谎频率是民主型家庭的2.7倍。

-

幻想型谎言:"我昨天见到了外星人"——常见于4-7岁儿童,是想象力发展的副产品,这类"谎言"需要与病理性谎言区分,关键在于是否伴随其他异常行为。

-

社交型谎言:"我最喜欢阿姨送的礼物了"——这类成人化的谎言往往源于对父母社交行为的模仿,香港中文大学的研究表明,经常目睹家长说"白色谎言"的孩子,提前1.5年掌握社交性说谎技巧。

教育干预的七个关键步骤 第一步:建立"安全港"原则 在杭州某实验小学的对比实验中,实施"安全陈述"制度的班级,学生主动承认错误的比例提升65%,具体做法是:每天设置15分钟"免罚倾诉时间",任何在此时间段坦白的行为都不受惩罚,家长王女士分享:"当孩子知道打碎花瓶不会失去周末游乐园的机会,他第一次哭着说出了真相。"

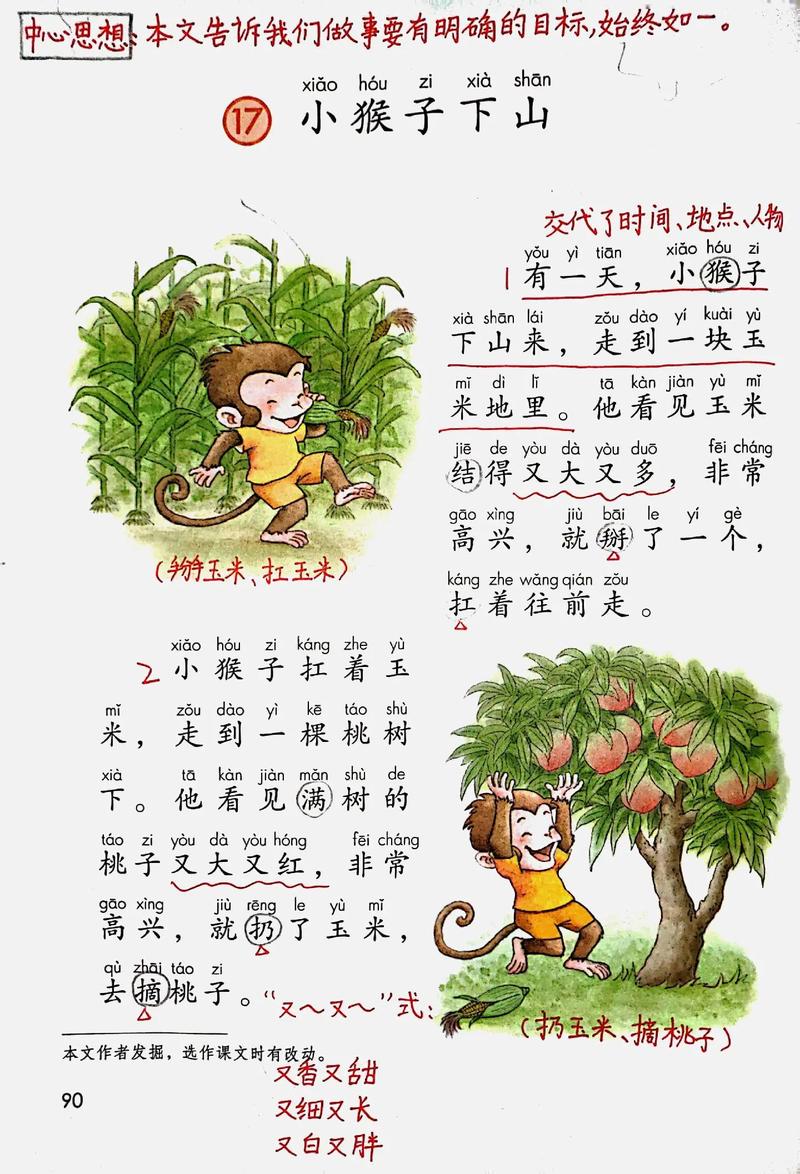

第二步:重构认知坐标系 儿童对"谎言"的认知存在明显阶段性特征,根据皮亚杰认知发展理论,7岁以下儿童更适合用"故事疗法",例如讲述《狼来了》时,重点不是牧童的悲惨结局,而是村民们逐渐冷却的信任:"每句谎言就像在友情银行取款,当余额不足时..."

第三步:设置"真相缓冲带" 当发现谎言时,切忌立即拆穿,资深班主任李老师建议采用"三问法":"能帮妈妈回忆下当时的情景吗?""你觉得可能是什么原因导致的?""如果是你的好朋友遇到这种情况,你会给他什么建议?"这种迂回策略让87%的学生在第三次提问时主动坦白。

第四步:建立责任补偿机制 北京某私立学校推行的"修复式教育"值得借鉴:学生需用三个真实行动弥补一个谎言带来的损害,比如抄袭作业的学生,除了重做作业,还需要为同学讲解解题思路,这种正向转化使校园诚信度在两年内提升39%。

第五步:实施"透明成长计划" 在家庭中设置"诚实进度表",将抽象的道德概念可视化,比如每坦诚面对一次错误,就在星空图上贴一颗星星,集满十颗可获得"诚实勇士"勋章,这种游戏化设计使6-9岁儿童的诚实行为增加58%。

第六步:构建"榜样生态圈" 华盛顿大学的实验证明,当孩子同时接触诚信榜样(如历史人物故事)和反面案例时,道德判断力提升显著,建议每月组织"真人图书馆"活动,邀请消防员、法官等职业人士讲述诚信的重要性。

第七步:启动"家庭诚信审计" 每季度举行家庭会议,父母带头反省近期的失信行为,广州张先生的实践显示,当他坦诚因加班失信于家庭聚餐后,孩子主动交代了隐瞒三周的数学测验成绩。"这种平等检讨让说真话不再是孩子的独角戏。"

预防体系的四个维度

-

情绪预警系统:安装"愤怒温度计",当家长情绪达到临界点时启动10分钟冷静期,避免在盛怒下逼出"求生型谎言"。

-

承诺评估机制:要求孩子承诺前进行可行性自评:"这个约定需要每天练习半小时,你评估下能坚持吗?"

-

后果可视化训练:通过情景模拟游戏,让孩子亲身体验谎言导致的信任坍塌过程。

-

正向反馈闭环:建立"诚实积分"制度,可兑换非物质奖励如决定周末菜单、选择亲子游地点等。

在东京儿童心理研究所的玻璃观察室里,5岁的阳子面对打翻的颜料瓶,经历了12分钟的心理挣扎后,最终选择按下"坦白按钮",这个被2000个家庭验证有效的装置,记录着儿童从谎言到真诚的蜕变轨迹,教育从来不是瞬间的雷霆,而是持续浸润的春雨,当我们用理解代替训斥,用引导取代惩罚,那些暂时迷途的真诚,终将在爱的土壤里重新发芽。

这场与谎言的博弈,本质上是家庭教育的照妖镜,它照见我们的焦虑,也映出孩子的无助;它显露制度的缺陷,更指明改进的方向,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"每个错误都是成长的邀请函。"当我们学会用专业而温暖的方式拆解这些邀请函,教育的真谛自然显现——不是塑造完美无瑕的玉器,而是培养敢直面瑕疵的勇者。