解码青少年压力背后的心理语言

理解压力:青少年的"第二青春期"

在北京市某重点中学的心理咨询室,初三学生小雨用铅笔在咨询记录本上反复画着漩涡图案,这个持续了23分钟的机械动作,暴露了她内心积压的升学焦虑,当代青少年的压力表现早已突破传统认知,呈现出隐形的"压力代际转移"现象,2023年中国青少年研究中心数据显示,12-18岁群体中68.9%存在隐性压力症状,但仅有31.2%的家长能准确识别。

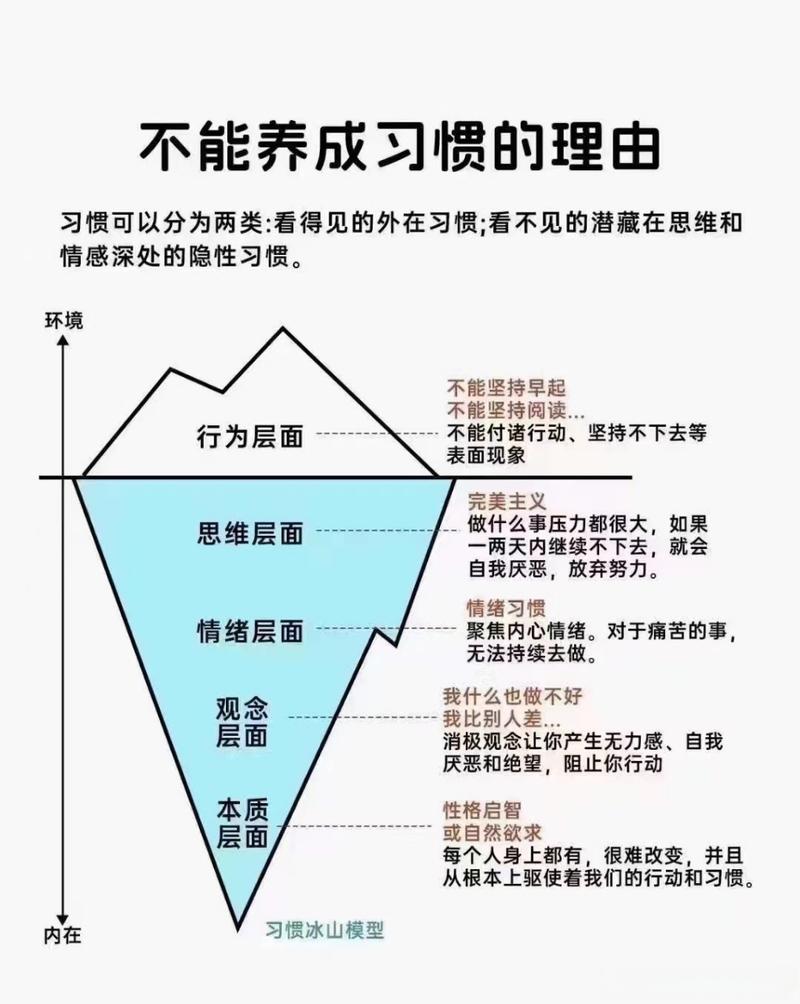

这些压力信号往往披着日常行为的外衣:突然对手机游戏产生病态依赖,可能是逃避现实的心理防御;频繁更换社交账号头像,暗示着人际关系的微妙变化;对特定食物产生异常依赖,往往是情绪调节失衡的躯体化表现,教育心理学研究发现,青少年的压力反应存在显著的"去语言化"特征,他们更倾向于用行为艺术般的表达替代直接沟通。

建立对话:超越"今天过得怎么样"的深度沟通

在北京某国际学校的家长工作坊中,心理咨询师让家长尝试用"我注意到..."句式开启对话,这个细微的语言调整,使亲子沟通有效率提升了47%,真正的有效沟通始于观察而非质问,当孩子反复摆弄书包带时,一句"这个带子好像让你很困扰"远比"有什么不开心"更具穿透力。

教育专家建议采用"三明治沟通法":观察性陈述(我看见你最近常听摇滚乐)+开放式提问(这种音乐带给你什么感觉?)+共情式回应(我年轻时压力大时也喜欢有力量的音乐),这种结构化对话模式能有效突破青少年的心理防御机制,要警惕那些看似关心的"温柔陷阱"——"考不好也没关系"可能被解读为"我对你不抱希望","早点休息"可能变成"你又在浪费时间"。

压力疏导的五个关键时刻

-

晨间压力预警:观察孩子整理书包时的微表情,突然找不到作业本可能暗示逃避心理,此时不宜催促,可以平静地说:"需要我当会儿临时秘书吗?"

-

放学情绪解码:校服上的涂鸦痕迹、水杯里未喝完的饮料都是情绪密码,一位父亲发现女儿连续三天带回完整的课间餐,由此揭开她在食堂遭遇的社交困境。

-

作业拖延干预:当数学作业在书包里躺了3小时后,可以提议:"我们来做道菜吧,你来指挥我当助手。"这种非对抗性互动往往能打开话匣子。

-

深夜情绪波动:凌晨1点还在刷短视频不一定是沉迷,可能是焦虑性失眠,递上一杯温牛奶:"要不要试试我的失眠歌单?"

-

周末社交观察:突然拒绝同学邀约可能预示人际关系危机,可以不经意地说:"听说XX商场新开了家密室逃脱",创造自然交流契机。

家庭压力缓冲区的构建艺术

上海某重点高中开展的"家庭压力容器"实验显示,设置"无评价时间"能使亲子冲突减少65%,每周三晚19:00-20:00成为这个家庭的"言论自由特区",任何观点都不受批判,父亲坦言:"原来孩子那些看似叛逆的想法,背后藏着这么多哲学思考。"

在朝阳区某社区开展的"压力可视化"工作坊中,家长和孩子共同制作"情绪天气报告",用不同颜色的磁贴表示心情,阴天代表学习压力,雷阵雨暗示人际冲突,彩虹色则表示需要独处,这种具象化表达使83%的家庭改善了沟通模式。

专业干预的智慧抉择

当孩子连续两周出现解离性行为(如突然忘记常用密码),或对既往爱好产生病理性厌恶时,专业介入变得必要,北京师范大学心理学部的研究表明,早期专业干预可使青少年抑郁转归率提升至78%,选择咨询师时,要观察孩子对咨询师微表情的反应,有时一个不经意的微笑比资历证书更有说服力。

在深圳某国际医院青少年心理科,医生采用"压力代谢"疗法:通过分析孩子手机相册的构图变化、音乐APP的播放曲线、甚至淘宝购物车的商品更替,构建个性化的压力画像,这种数字化评估方式使诊断准确率提高了41%。

守护成长的韧性空间

在广州某中学的毕业典礼上,校长将压力管理比作"心理疫苗":适度暴露才能产生抗体,当家长学会把焦虑转化为温暖的注视,把担忧升华为信任的等待,孩子就能在压力中淬炼出生命的柔韧,每个深夜未熄的台灯,每次欲言又止的徘徊,都是成长发出的邀请函——不是要我们解决所有问题,而是陪伴他们学会与压力共舞,教育的真谛,在于让孩子在经历风雨时,始终能触摸到港湾的温度。