凌晨三点的挂钟发出细微的滴答声,李女士攥着发烫的手机蜷缩在沙发上,这是女儿小雯连续第三周在周末凌晨归家,今晚的未接来电已累计到第7通,茶几上摆着早已凉透的夜宵,阳台玻璃映出她紧锁的眉头,这位母亲正经历着千万中国家庭都在面对的困境——当羽翼渐丰的女儿开始夜不归宿,父母该如何在担忧与放手之间找到平衡?

理解晚归背后的心理密码 在着手解决具体问题前,我们需要先破解青春期少女的行为密码,根据埃里克森心理社会发展理论,12-18岁青少年正处于"自我同一性与角色混乱"的关键期,她们通过突破原有生活框架来确认独立人格,那些深夜街头的漫步、KTV里的欢唱,实质是她们在用独特方式宣告:"我已不是需要被管束的小孩"。

某重点中学心理教师张敏分享的案例颇具代表性:高二女生晓琳每逢周末就消失到凌晨,父母发现她其实只是和闺蜜在24小时书店安静阅读,这个现象折射出当代青少年对"仪式感独立空间"的渴求——她们需要的不是放纵,而是被尊重的成长体验。

构建信任关系的三个支点

-

重塑沟通模式:将质问"你去哪了"转化为关切"今晚过得开心吗" 当女儿带着夜风推开家门,迎面而来的不应是劈头盖脸的责骂,试着递上一杯温水,用"今天和朋友们玩得还愉快吗"替代"为什么又这么晚回来",北京师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示,采用非暴力沟通的家庭,子女主动报备行踪的比例高出47%。

-

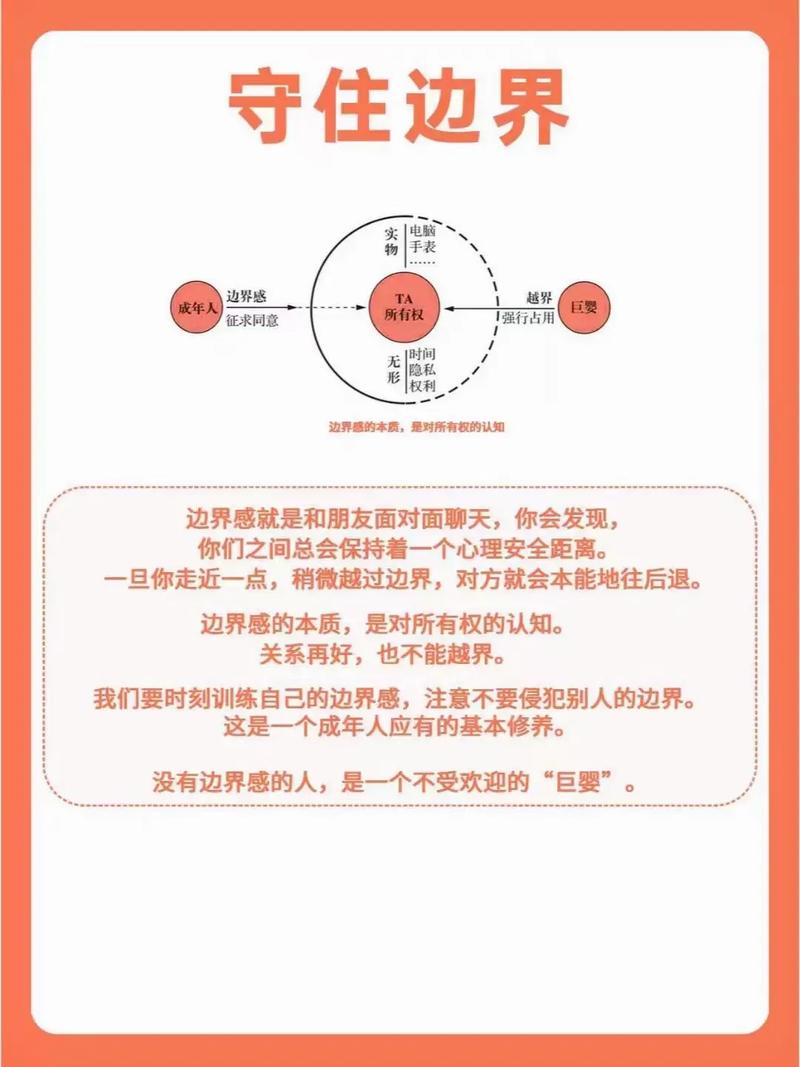

建立安全契约:在自主与责任间寻找公约数 与其单方面制定门禁时间,不如与女儿共同商定安全准则,可以尝试这样的对话:"妈妈理解你需要社交时间,我们可以商量个最晚回家时间吗?如果临时有变动,能不能提前发个定位?"这种将选择权部分移交的做法,往往能激发青少年的责任意识。

-

创造家庭磁力:让家比外面更温暖 某亲子关系修复机构记录到这样的转变:当父母把客厅改造成女儿喜欢的ins风休闲区,并定期举办"闺蜜之夜"后,那个曾经总往外跑的少女开始主动邀请朋友来家聚会,这说明家庭环境的吸引力建设比简单禁止更有效。

应对冲突的智慧策略 当冲突不可避免地爆发时,家长需要掌握情绪管理的"三秒法则":在怒气上涌时默数三秒,把"你太不懂事了"转成"妈妈很担心你的安全",这种表达方式的转变,能将对抗转化为情感共鸣。

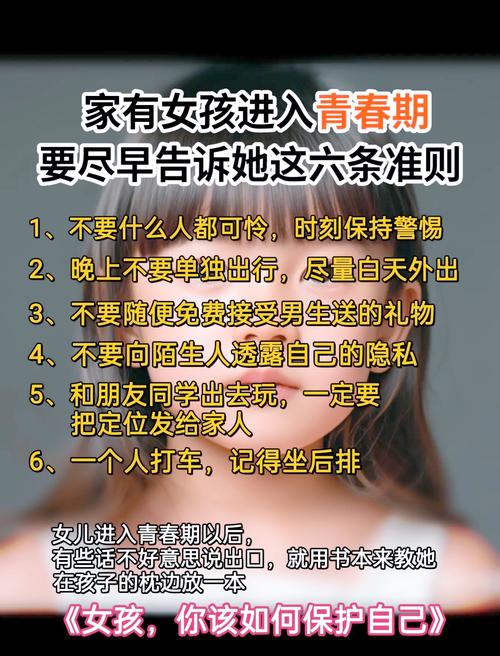

设置底线时需要刚柔并济,例如明确告知:"周日至周四最晚十点回家,这是考虑到你的健康和学习效率",同时补充"如果遇到特殊情况,任何时候都可以打电话求助",这种既有原则又留有余地的处理方式,既维护了家长权威,又给予孩子安全感。

安全防护的科技助力 在智能设备使用上,建议采用"阳光协议":在女儿知情并同意的前提下,开启手机定位共享功能,但承诺除非紧急情况绝不随意查看,某安全软件2024年的用户数据显示,这种相互尊重的使用方式,反而促使87%的青少年主动保持定位开启。

要教会孩子基础的安全技能:记住出租车车牌、设置紧急联系人快捷键、识别危险场所等,可以模拟各种场景进行演练,"如果聚会时有人劝酒,你该怎么得体地拒绝?"

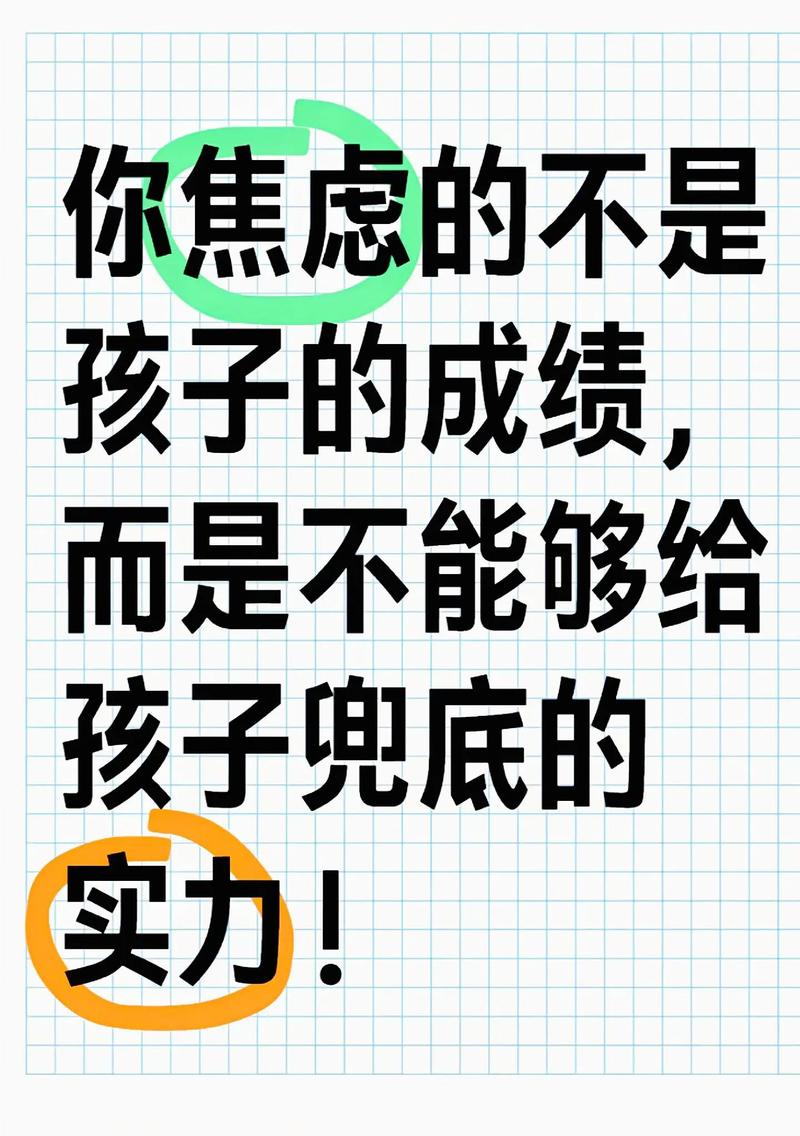

家长的自我成长课 在这个过程中,父母要学会与焦虑共处,心理咨询师王芳建议建立"情绪日志",记录每次担忧时的具体思绪,往往会发现真正恐惧的并非晚归本身,而是孩子终将离巢的深层焦虑。

定期举办家庭会议是个有效方法,在轻松氛围中,全家可以讨论:"什么样的交友方式让彼此都安心?""如何平衡社交需求与学业压力?"这种民主协商能显著提升孩子的参与感。

当17岁的小雯在家庭会议上主动提出:"我保证每周最多一次晚归,且不超过凌晨一点",李女士也作出让步:"妈妈会准备醒酒汤但不追问行程",这种相互妥协,正是健康亲子关系的真谛。

教育学家蒙特梭利说过:"孩子对独立的需求,就像幼虫破茧般不可阻挡。"面对女儿夜归这道成长必答题,答案不在严防死守的管控中,而在以尊重为基石的引导里,当我们用信任代替猜疑,用沟通替代训斥,那些曾经紧闭的心门自会向我们敞开,毕竟,最好的管教,是帮助孩子长出自我约束的翅膀,而非永远困在父母画的牢笼里。

窗外的晨光渐亮,李女士将凉透的夜宵重新加热,当玄关响起钥匙转动声时,她露出微笑:"玩累了吧?洗手过来喝碗汤。"这一刻,没有剑拔弩张的对峙,只有温暖流淌的理解,或许这就是家庭教育最美的模样——在恰当的距离里,守护着最深沉的爱。