在某个寻常的午后,5岁的洋洋把牛奶打翻在地毯上,惊慌失措地望着母亲,这个瞬间,母亲的选择将决定这场意外成为孩子成长的阶梯还是心理阴影的起点,家庭教育中,孩子犯错时刻恰似一面魔镜,照见的不仅是孩子的行为偏差,更映照出父母教育智慧的深浅,现代儿童心理学研究表明,父母处理孩子过失的方式直接影响孩子自我认知、抗挫能力及道德判断的发展轨迹,面对错误,父母若只停留在纠正行为的表层,将错失培养健全人格的黄金契机。

错误教育:扼杀成长动能的七把利刃

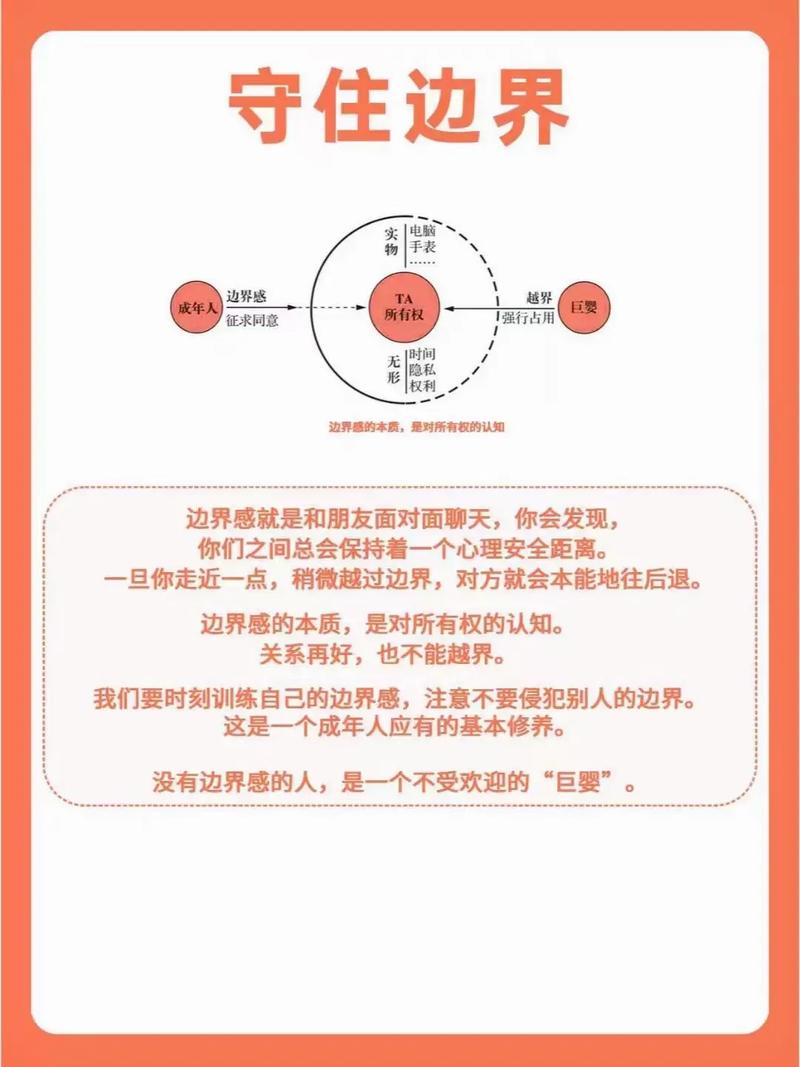

当孩子把颜料涂满墙壁,父母的第一个本能反应往往成为教育成败的分水岭,权威型家长会立即呵斥:"说了多少次不能乱画!"溺爱型家长则忙着收拾残局:"宝贝没伤着就好",这两种极端反应看似南辕北辙,实则都切断了错误与成长的自然联结,前者制造恐惧记忆,后者模糊责任边界,都在孩子认知系统埋下隐患。

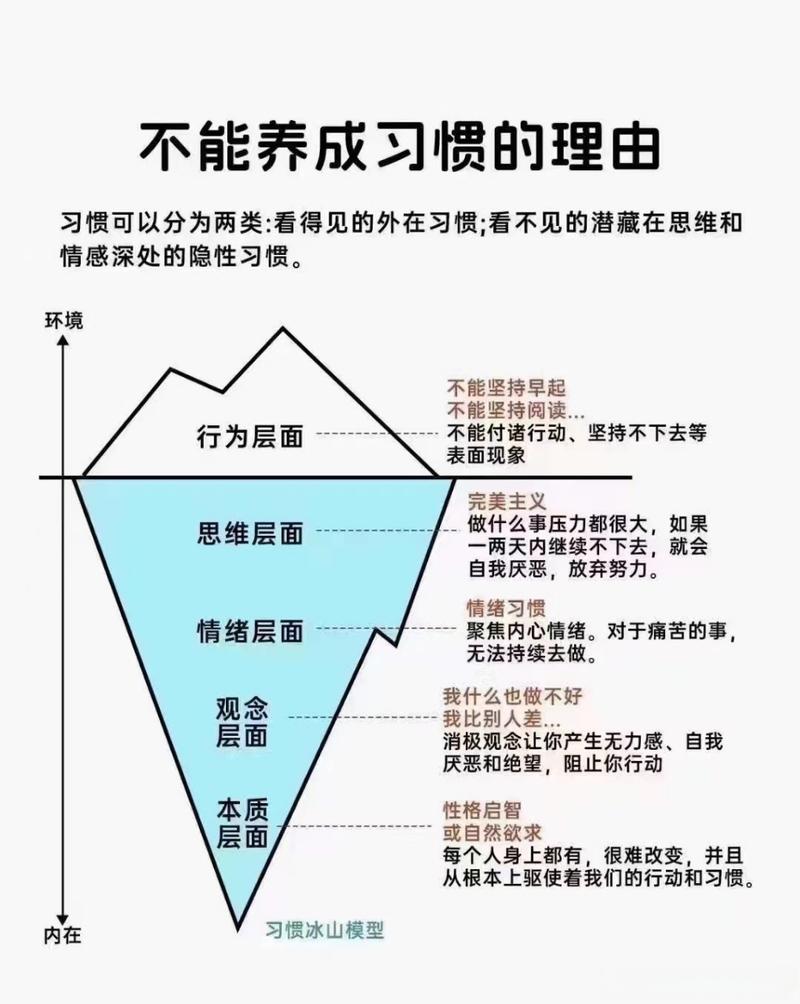

行为主义教育观主导下的惩罚机制存在致命缺陷,美国心理学家阿尔伯特·班杜拉的波波玩偶实验揭示,惩罚只能短期抑制行为,却无法建立内在道德准则,当父母用"面壁思过"惩罚打人的孩子,孩子记住的是被发现的风险,而非暴力行为的错误本质,更危险的是,频繁惩罚会催生两种畸形心理:习惯性撒谎的"鸵鸟心态"与破罐破摔的"习得性无助"。

情绪失控的教育现场往往酿成永久性心理创伤,脑科学研究显示,当父母在盛怒下训斥孩子,孩子杏仁核过度激活会导致记忆固化,那个颤抖着擦拭打翻鱼缸的9岁女孩,二十年后依然清晰记得父亲铁青的脸,却早已忘记金鱼死亡的惋惜,这种创伤记忆会扭曲孩子对错误的认知,形成"犯错=灾难"的思维定式。

智慧应对:构建错误认知的三维模型

建立动态容错机制需要父母完成认知升维,德国教育家第斯多惠的"教育即生长"理论指出,每个错误都是认知结构重建的契机,当10岁男孩因好奇拆坏闹钟,工程师父亲没有责备,而是带着他绘制零件图,共同研究机械原理,三个月后,男孩用废旧零件组装的"永动摆件"获科技节金奖,这种将错误转化为探索机会的智慧,需要父母具备"成长型思维"。

情绪管理是教育智慧的第一道门槛,面对打碎传家瓷瓶的孩子,深呼吸的10秒钟能改变教育走向,美国亲子沟通专家戈登提出的"积极暂停法"值得借鉴:父母可建立"冷静角",用"我需要平静一下"替代怒吼,当情绪峰值过去,再以"我看到瓷瓶碎了很心疼,能说说发生了什么吗"开启对话,既保护孩子自尊,又示范情绪管理。

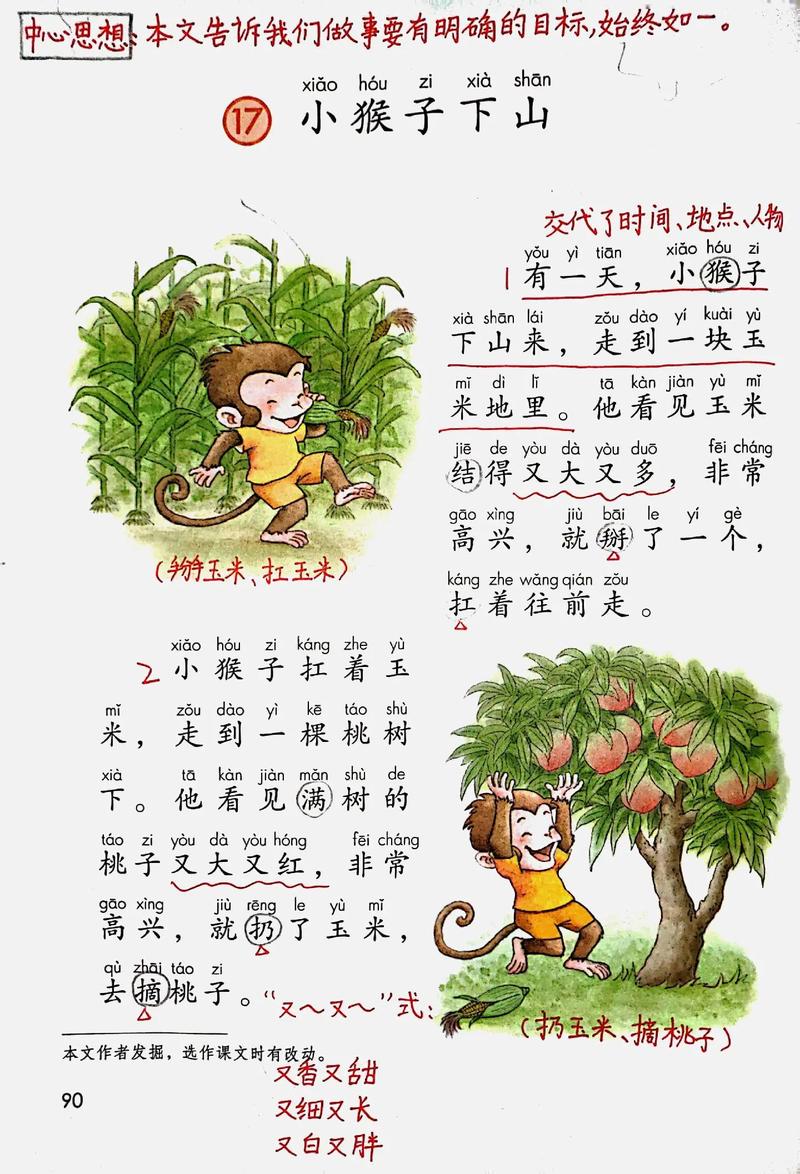

重构错误认知需要搭建"观察-归因-转化"的思维阶梯,当孩子因马虎算错数学题,不应简单归咎"粗心",智慧父母会引导孩子建立错题档案,分析是审题习惯、计算流程还是概念理解问题,这种精细化归因训练,能帮助孩子建立"错误是信息源"的认知模式,从根本上提升元认知能力。

正向引导:从错误到成长的蜕变之道

培养成长型思维的核心在于重塑错误的意义系统,斯坦福大学德韦克教授研究发现,经常被夸"聪明"的孩子更恐惧犯错,而被肯定"努力"的孩子更愿接受挑战,当孩子拼错单词时,"这个错误说明你需要加强词根记忆"比"你真笨"有效百倍,定期举行家庭"错误分享会",父母坦诚分享自己的工作失误,能极大缓解孩子的错误焦虑。

建立自我纠错机制需要系统的训练策略,日本教育家亲野智可等提出的"错误三问法"极具实操价值:1.发生了什么?2.为什么发生?3.下次如何避免?配合"错误解决清单"工具,让孩子在复盘中形成结构化思维,8岁的小米用这种方法自主解决了"总是忘记带作业本"的问题,逐步建立起自我管理能力。

修复性正义实践是责任教育的最高形态,当孩子损坏他人物品,补偿应超越简单赔偿,引导其思考如何弥补情感伤害,悉尼小学推行的"修复圈"实践值得借鉴:犯错孩子需要倾听受影响者的感受,共同商讨补救方案,这种社会化训练,能培养孩子的共情能力和公民意识。

在东京某幼儿园的"失败角",陈列着孩子们打翻的便当盒、拼错的地球仪,这个特别展厅的留言簿上,记录着无数父母的觉醒:"原来错误可以如此美好",教育本质上是在错误土壤中培育智慧种子的过程,父母的终极使命不是培养永不犯错的孩子,而是锻造能在错误中开出智慧之花的灵魂,当父母学会用错误的丝线编织成长的锦缎,家庭教育便抵达了最本真的境界——用不完美孕育完美,以有限错误创造无限可能。