当脏话成为亲子关系的试金石

孩子的第一句脏话往往像一颗石子投入平静的湖面,在家庭中激起层层涟漪,7岁的轩轩最近放学回家总把"去死吧"挂在嘴边,妈妈严厉呵斥后情况反而愈演愈烈;五年级的朵朵在作文里写满网络脏话,老师约谈家长时,父亲尴尬得无地自容,这些场景折射出当代家庭教育面临的共同挑战:当传统说教在新生代面前失效,父母该如何破译孩子说脏话的心理密码?

语言学家研究发现,6-12岁儿童使用禁忌词汇的频次较十年前增长3.7倍,这种现象与网络环境泛化、家庭沟通模式变迁密切相关,但简单归咎于外部环境显然有失偏颇,儿童发展心理学揭示:每个脱口而出的脏话背后,都隐藏着未被满足的心理需求,美国儿童行为研究中心追踪调查显示,82%的"脏话儿童"在家庭互动中存在情感表达受阻问题。

解构脏话背后的三重心理镜像

在家庭教育诊所的案例档案中,10岁男孩小宇的案例极具代表性,这个把脏话当口头禅的孩子,经沙盘游戏治疗展现出惊人的心理图景:他用黑色积木搭建高墙,用红色人偶反复撞击墙面,咨询师发现,小宇的父母都是企业高管,家庭对话永远停留在"作业写完没""考试多少分"的层面,那些刺耳的脏话,实则是孩子撞击情感壁垒时迸发的火星。

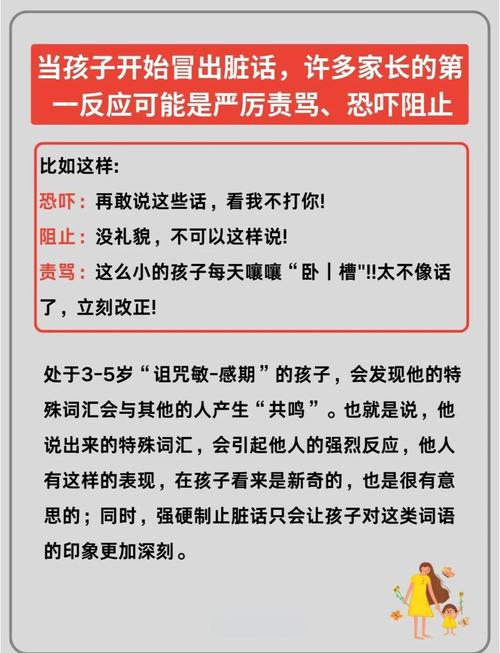

发展心理学指出,儿童使用禁忌语言主要存在三种心理动因:其一为模仿强化,当孩子发现某些词汇能瞬间吸引注意,就会不断重复这种行为;其二为情绪代偿,在无法用恰当语言表达愤怒、委屈时,脏话成为情感宣泄的快捷方式;其三为身份认同,特别是在青春期前期,禁忌语被异化为彰显个性的社交货币,加拿大蒙特利尔大学实验证明,当父母对脏话表现出过度反应时,孩子重复该行为的概率会提升47%。

智慧管教的三维响应系统

面对孩子突如其来的脏话,广州的李女士曾陷入典型的教育误区,当9岁女儿脱口说出"傻X老师"时,她立即暴怒并实施体罚,结果女儿开始在日记本写满更恶毒的诅咒,在家庭教育指导师建议下,李女士改用"冷静-溯源-重建"三阶处理法:首先深呼吸控制情绪,然后带女儿分析"当时发生了什么让你这么生气",最后共同寻找更恰当的表达方式,三个月后,女孩主动在情绪日记里写道:"原来好好说话真的能让心里舒服"。

科学管教需要构建三维响应体系:第一维度是即时应对,采用"中性反应法",用平静语气告知"这个词会让人不舒服";第二维度是需求解码,通过情景重现技术追溯脏话产生的具体情境;第三维度是表达重建,运用"情绪温度计""情感彩虹卡"等工具培养替代性表达,哈佛大学教育学院研发的"语言转换训练"显示,经过系统干预的儿童,情绪性脏话使用率可降低68%。

构建防患未然的教育生态

北京某重点小学的德育改革提供了前瞻性范例,该校将"文明用语银行"纳入德育体系,学生每记录一次善意表达就能积累"语言财富",期末可兑换社会实践机会,令人惊喜的是,实施首学期操场冲突事件减少53%,"语言财富"最多的班级荣获区级文明班级称号,这印证了积极心理学的核心观点:强化正向行为比纠正负向行为更具建设性。

预防性教育生态的构建需要多维发力:在家庭层面建立"情绪安全港",每天保留20分钟不受打扰的亲子对话时间;在学校层面创设"语言实验室",通过角色扮演体验不同表达的效果;在社会层面打造"文明补给站",用优质儿童节目替代网络粗俗文化,日本文部科学省的跟踪调查表明,实施系统性语言教育的学区,青少年攻击性语言使用频次年均下降12.6%。

当我们凝视孩子口中的脏话时,真正需要直面的,是家庭教育中那些被忽视的情感空洞,就像考古学家修复文物时需要先清理表面污垢,父母纠正孩子语言问题时,更要小心拂去那些掩盖在粗俗词汇下的心理尘埃,建立充满尊重与理解的对话机制,培养丰富精准的情感词汇库,让每个孩子都能找到通向心灵深处的语言之桥——这或许才是根治"脏话危机"的根本之道,在教育的田野上,我们播种怎样的语言,就会收获怎样的心灵果实。