在社区公园的儿童游乐区,我们时常能看到这样的对比场景:一群孩子追逐嬉戏的欢笑声中,总有几个家长举着手机反复劝说:"别总盯着屏幕了,出去和小伙伴玩会儿吧?"这样的画面折射出当代家庭教育的新困境——越来越多的青少年正在主动或被动地成为"宅家一族",根据中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,我国9-15岁儿童日均户外活动时间已不足1小时,较十年前缩减了63%,这种居家倾向不仅影响孩子的身心发展,更对家庭教育和学校教育提出了全新挑战。

理解"居家偏好"背后的心理密码

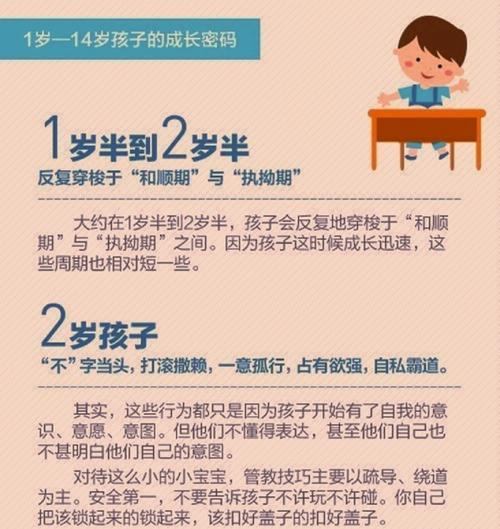

当我们发现孩子对户外活动兴致缺缺时,切忌简单归咎于"懒惰"或"沉迷电子产品",资深儿童心理专家李敏教授指出:"每个居家孩子的背后,都藏着未被解读的成长密码。"通过大量临床案例分析,我们可以将孩子的居家倾向归因于四个关键维度:

-

即时满足依赖症候群 当代数字原住民普遍存在"即时反馈依赖",相较于需要主动探索的户外活动,手机游戏通过即时奖励机制(如闯关成功音效、虚拟成就勋章)持续刺激多巴胺分泌,这种神经系统的愉悦记忆会形成行为惯性,使现实世界的活动显得"不够有趣"。

-

社交焦虑的隐形屏障 在校园咨询室中,38%自称"喜欢宅家"的学生存在不同程度的社交焦虑,他们或是害怕在集体游戏中暴露运动能力的不足,或是对处理复杂的人际关系感到压力,某重点小学的心理教师分享过典型案例:五年级的小雨宁愿在家拼乐高也不愿参加生日聚会,深层原因是曾在足球比赛中被队友指责而留下心理阴影。

-

家庭互动的代偿机制 当父母习惯用物质补偿替代情感陪伴时,家庭空间反而成为最安全的避风港,14岁的初中生小杰在咨询中说:"爸爸总说周末带我去露营,但每次他都在帐篷里处理工作邮件,与其这样,不如在家打游戏还能听到他的声音。"

-

感知觉发展的代际差异 成长在电子屏幕时代的孩子,其感知觉系统与自然环境的互动模式发生根本改变,神经科学研究发现,长期接触平面化视觉刺激的儿童,在立体空间感知和动态视力追踪方面普遍弱于前数字时代儿童,这可能导致户外活动时的方位感缺失和运动协调困难。

居家过度的隐形代价

看似舒适的居家生活,正在悄然透支孩子的成长资本,上海儿童医学中心2022年的跟踪研究显示,长期日均户外活动不足1小时的儿童群体呈现三个显著特征:

• 体质滑坡:近视发生率提升42%,BMI指数异常者达35% • 情绪调节能力弱化:焦虑自评量表得分平均高出正常值28% • 注意力缺陷:持续专注时间缩短至同龄人水平的67%

更值得警惕的是"自然缺失症"带来的认知局限,美国环境心理学家露西·琼斯的研究表明,缺乏自然体验的儿童在创造性思维测试中得分普遍偏低,且表现出更明显的风险规避倾向,这种影响在空间智能(如方向辨识、几何理解)和生态系统认知方面尤为突出。

破局之道:构建渐进式成长支持系统

破解居家困局需要教育智慧的迭代升级,以下四维策略体系经多地家校实验证明具有显著效果:

家庭互动模式重构计划 • 建立"数字宵禁"仪式:每天19-20点设为全家无电子设备时间,可进行桌游、模型搭建等实体互动 • 开发家庭探险日志:每周由孩子主导设计居家探索任务(如阳台植物观察、旧物改造计划) • 实施"责任成长计划":根据年龄设置家庭服务岗(宠物照料员、垃圾分类长),培养现实责任感

案例示范:杭州某初中开展的"21天家庭探险计划"中,73%参与家庭反馈孩子主动外出意愿显著提升,其核心机制是通过居家任务(如拍摄家中最特别的角落)自然过渡到户外延伸任务(寻找社区相似景观)。

-

阶梯式户外探索方案 • 感知重启阶段(1-2周):

- 晨间感官唤醒:每天清晨开窗10分钟,记录听到的5种声音

- 影子追踪游戏:在不同时段观察家中绿植的影子变化 • 阈限突破阶段(3-4周):

- 15分钟"微探险":倒垃圾时寻找3种不同形状的落叶

- 驿站打卡计划:每天到小区不同功能区(快递柜、健身区)完成指定动作 • 社交赋能阶段(5-6周):

- 组织"跨家庭寻宝赛":联合邻居孩子在社区内开展线索追踪游戏

- 创建"户外技能交换营":鼓励孩子用居家培养的特长(如植物知识)换取户外技能

-

延迟满足能力培养工坊 借鉴斯坦福棉花糖实验的启示,设计"双轨激励系统": • 即时反馈通道:设置可累积的户外积分,用于兑换周末电影之夜等家庭特权 • 延迟奖励机制:建立"探险里程碑",如累计步行20公里可解锁露营装备购置基金

北京某重点小学的实践数据显示,采用该系统的班级,三个月后学生主动户外活动时长平均增加82分钟,且目标达成率保持持续增长。

社会支持网络编织工程 • 家校协作方面:建立"户外技能档案",体育教师定期提供个性化运动处方 • 社区资源整合:与周边商户合作设置"探险补给站",提供免费饮水点和应急物资 • 代际互动设计:邀请退休老人担任"传统游戏传承人",教授滚铁环、跳房子等经典游戏

上海浦东某社区推行的"三代同游"计划取得显著成效,通过组织祖孙共同参与的弄堂游戏大赛,使社区儿童周均户外活动时长提升至4.2小时。

破解"居家偏好"的本质是重建孩子与真实世界的联结通道,这个过程需要教育者保持战略定力——既不能陷入"技术恐慌"的极端,也不能走向"强制改造"的误区,每个孩子都有一颗向往探索的心,当我们用智慧拆解那些困住脚步的无形藩篱时,终将看见他们带着居家沉淀的专注力与创造力,在更广阔的天地间绽放独特的光彩,正如教育家蒙台梭利所言:"儿童的成长不是被填满的容器,而是需要点燃的火炬。"而我们能做的,就是为这束火焰提供恰到好处的氧气与空间。