清晨六点的电话铃声中,李女士又一次向闺蜜哭诉:"昨晚实在没忍住打了孩子手心,现在看着他躲闪的眼神,心里像压了块石头。"这样的场景正在无数中国家庭上演,据中国青少年研究中心2022年调查数据显示,仍有38.6%的家长认可"适当体罚有必要",但与此同时,儿童心理咨询门诊量以每年15%的增幅持续攀升,这组矛盾的数据背后,折射出当代家庭教育最尖锐的叩问:当传统教育方式遭遇现代教育理念,面对孩子的不当行为,父母究竟该如何把握惩戒的尺度?

体罚教育的文化基因与现实困境

在岭南某祠堂斑驳的墙面上,"黄荆条下出好人"的祖训历经百年风雨依然清晰可见,这种根植于农耕文明的教育智慧,曾是中国传统家教的典型特征,老一辈人常挂在嘴边的"棍棒底下出孝子",本质上是将儿童视为需要"修剪"的树苗,通过肉体疼痛建立行为规范,这种教育模式在家族聚居、生产劳动集体化的时代,确实能快速建立秩序感。

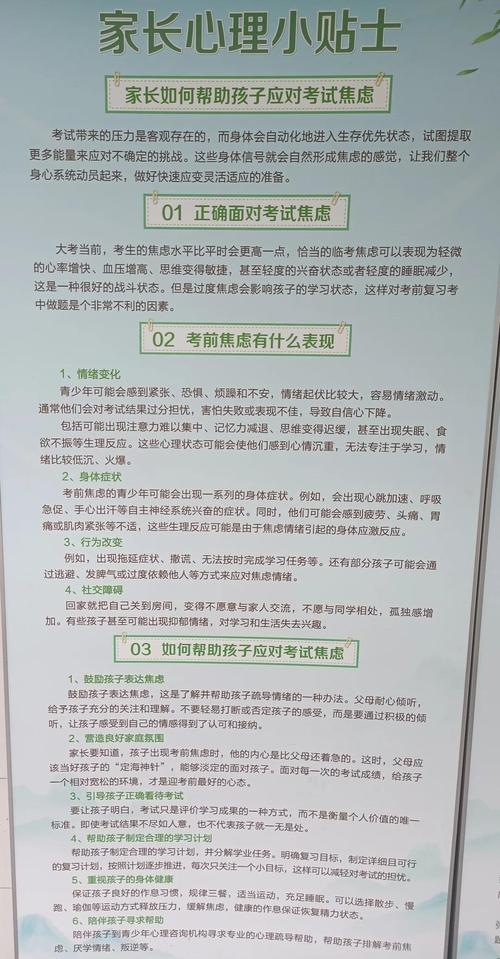

但当我们把目光投向现代都市的单元楼,传统惩戒方式正在遭遇严峻挑战,2023年北京家庭教育指导中心的跟踪研究显示,持续遭受体罚的儿童中,67%出现不同程度的焦虑症状,41%在青春期表现出更强的攻击性,某重点小学班主任王老师观察到:"那些经常被父母打骂的孩子,要么变得异常顺从失去主见,要么在同学间表现出惊人的暴力倾向。"

更值得警惕的是,体罚正在异化为情绪宣泄工具,上海心理咨询师张敏记录了这样一则案例:单亲妈妈陈女士在连续加班后,因8岁儿子弄洒牛奶就失控扇耳光,事后却陷入深深自责,这类"应激性体罚"往往与教育无关,纯粹是家长压力下的情绪失控。

惩戒失效的心理学解码

哈佛大学儿童发展研究中心通过功能性核磁共振扫描发现,当儿童遭受体罚时,大脑杏仁核(恐惧中枢)异常活跃,而前额叶皮层(理性思考区域)则处于抑制状态,这意味着孩子在挨打瞬间,记住的只有恐惧而非道理,就像被火烫伤的手会条件反射地缩回,但不会思考为什么不能碰火炉。

教育学家周国平曾指出:"用疼痛建立的行为规范,本质是动物驯化而非人的教育。"这种条件反射式的服从存在三大隐患:行为矫正停留在"不做坏事"的消极层面,无法培养主动向善的品格;当监管者不在场时,被压抑的欲望可能变本加厉;最重要的是,亲子关系逐渐异化为"警察与小偷"的对立模式。

某重点中学的跟踪调查颇具启示:经常遭受体罚的学生,在13-15岁叛逆期出现行为偏差的概率是普通学生的2.3倍,这些孩子往往发展出两种极端应对策略——要么用更高明的说谎技巧逃避惩罚,要么通过故意犯错来反抗权威。

构建教育惩戒的"第四维度"

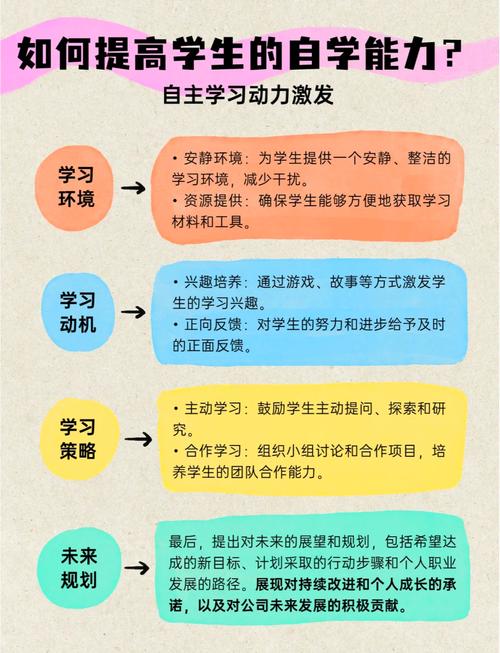

在深圳某国际学校的家长工作坊,教育专家正在演示"积极行为支持系统":当孩子打翻水杯,父母不是斥责"怎么这么笨",而是递上抹布说"我们一起清理",这种将错误转化为学习机会的方式,正在重塑现代惩戒理念,北京市朝阳区推出的《家庭教育指导手册》建议采用"3R原则":Recognize(识别需求)、Redirect(引导方向)、Reinforce(强化积极行为)。

建立有效的行为规范需要构筑"三层防护网":最外层是清晰的家庭规则,中层是自然结果承担法(如不收拾玩具则暂缓购买新玩具),核心层则是情感联结,儿童心理学家建议采用"5:1黄金比例"——每1次批评需要5次积极互动来平衡,就像小树苗既需要修剪枝杈,更需要阳光雨露的滋养。

在杭州某社区家庭教育中心,工作人员引导家长制作"情绪温度计":当愤怒值达到7分时主动离开现场,待平静后再与孩子沟通,这种"教育暂停"机制不仅能避免冲动惩戒,更示范了如何管理情绪,数据显示,参加该项目的家庭,亲子冲突平均减少62%,孩子配合度提升41%。

重塑亲子关系的破局之路

深夜书房里,张先生正在实践"每日倾听一刻钟"计划,这个由中国教育学会推广的项目,要求家长放下手机,专注倾听孩子的任何表达,最初儿子只说"今天吃了鸡腿",三个月后竟主动谈起被同学孤立的烦恼,这种非评判式的陪伴,往往比任何说教都更具教育力量。

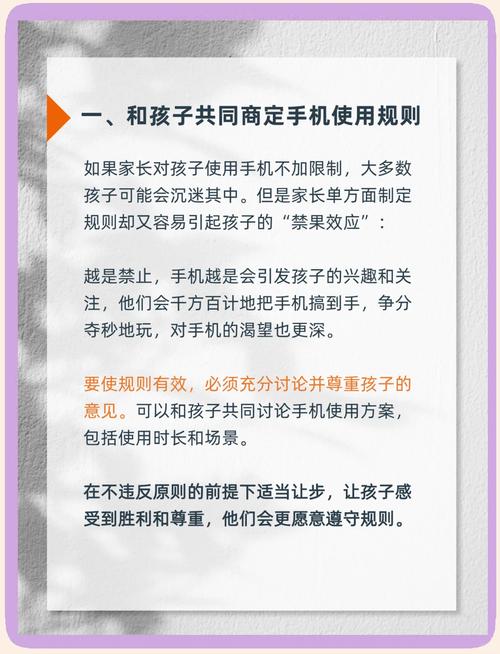

建立家庭契约是个值得尝试的方法,北京某四年级学生家庭共同制定的《行为公约》包含:"父母承诺不大声吼叫,孩子保证每天整理书包",违约方需为全家人准备早餐,这种平等协商的模式,既维护了规则尊严,又保护了孩子自尊,实施半年后,该家庭体罚次数降为零,孩子自主性评分提升35%。

教育惩戒的最高境界,是让孩子成为自己的监督者,当10岁的萌萌在"家庭会议"上主动提出:"如果我玩手机超时,下周就禁用平板电脑",这种自我约束远比父母强制断网更有教育价值,数据显示,参与自主制定规则的孩子,规则遵守率比被动接受者高73%。