当孩子关闭交流的窗口 在幼儿园接送区,我们常能看见两种截然不同的场景:有的孩子像欢快的小鸟叽叽喳喳分享见闻,有的却始终低头摆弄衣角;在小区游乐场,有的孩子主动邀请伙伴玩耍,有的却躲在家长身后观察全场,这些社交退缩型儿童往往表现出三个典型特征:选择性缄默(只在特定场合开口)、互动回避(躲避眼神接触和肢体互动)、情感表达抑制(难以识别和表达情绪),值得注意的是,这种现象与性格内向存在本质差异——内向是能量获取方式的选择,而社交退缩则是功能性的交流障碍。

成因探寻:解码沉默背后的多维密码 从神经发育角度看,前额叶皮层与边缘系统的协调异常可能导致情绪处理困难,镜像神经元系统发育滞后会影响共情能力,使儿童难以理解社交信号,临床研究显示,约35%的社交退缩儿童存在感觉统合失调,表现为对声音、触觉的异常敏感。

家庭互动模式往往是最重要的环境变量,跟踪调查显示,过度保护型家庭的孩子社交退缩发生率是民主型家庭的2.3倍,当家长习惯替孩子回答问题,或过度强调"要有礼貌"造成的压力,都可能抑制儿童自主交流意愿,更值得注意的是,电子产品使用时间与社交能力呈显著负相关——每天屏幕时间超过3小时的学龄前儿童,出现社交退缩症状的比例达到42%。

干预蓝图:构建阶梯式成长支持系统

-

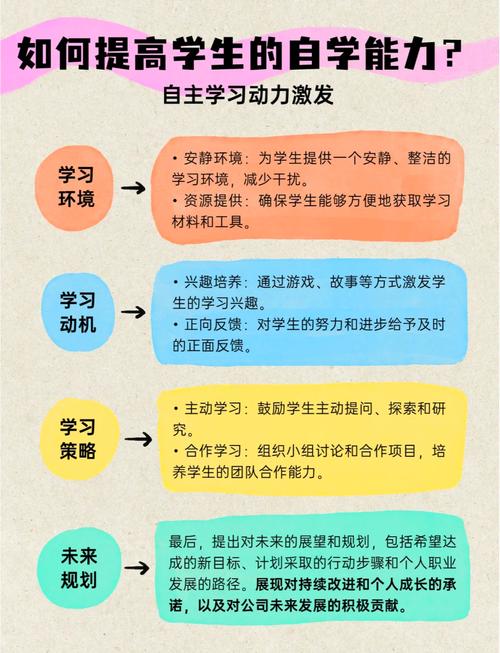

安全感奠基工程 建议建立"安全角"物理空间,放置孩子熟悉的物品,在家庭中创设"无评价时间",每天固定15分钟完全跟随孩子的引导进行互动,英国剑桥大学开发的"蜗牛沟通法"值得借鉴:以孩子反应速度为基准,每次互动等待7-10秒再回应。

-

非言语沟通训练 通过改良的"表情拼图"游戏,用磁贴组合不同五官帮助识别情绪,引入动物辅助疗法,在抚摸宠物过程中建立非语言互动模式,艺术表达可作为突破口,黏土创作时的肢体语言往往能反映内心状态。

-

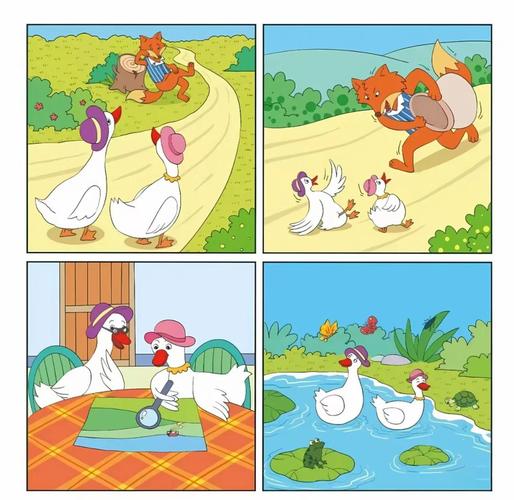

社交技能脚手架 采用"社交故事法"定制情景剧本,比如用布偶演绎借玩具的完整流程,角色扮演时应从旁观者逐渐过渡到参与者,初期可让孩子通过操纵玩偶代替直接对话,渐进式暴露训练可设定五级目标:眼神接触→简单回应→主动提问→维持对话→加入小组。

家校协同:打造浸润式社交生态 教师可实施"伙伴轮值制",每周安排不同同学担任协助者,课堂采用"思考-配对-分享"模式,降低当众表达的压力,家长需要建立观察日志,记录孩子在不同场景的应激源和舒适阈值,建议组织微型社交小组,邀请1-2个性格温和的同伴进行定期家庭互访。

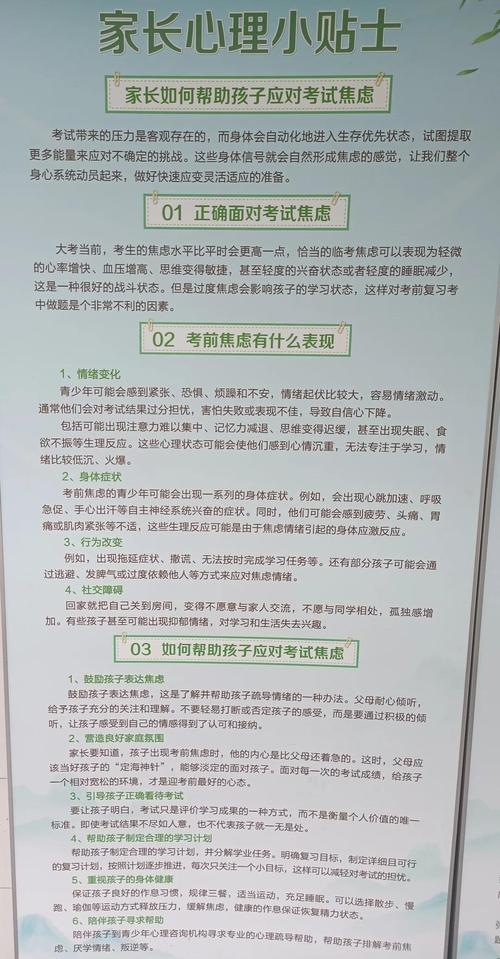

专业支持:何时需要伸出求助之手 当出现持续6个月以上的社交回避,或伴随刻板行为、语言退化时,建议进行多维度评估,包括儿童心理发展量表(CDI)、社交反应量表(SRS)、以及功能性磁共振成像检查,目前前沿的干预手段包括虚拟现实社交情景训练、神经反馈疗法等,需要警惕的是,强行要求孩子"打招呼"或当众表演,可能加剧社交焦虑形成恶性循环。

静待花开:理解成长的特殊节律 案例记录显示,5岁的天天经过9个月干预,从完全沉默到能在小组中分享图画,这个转变的关键在于家长接纳了孩子"社交充电"的需求——每天留出独处时间消化社交压力,每个孩子都有自己的人际关系发展曲线,有的像竹子般突然拔节,有的如苔藓悄然蔓延,重要的是建立"进步显微镜",及时发现细微转变:也许今天多看了同伴一眼,或许明天愿意用手指物代替完全回避。

在这个充满对话的世界里,沉默的孩子正用独特的方式诠释存在,他们需要的不是强行改变,而是获得解码社交密码的钥匙,当我们放下焦虑的期待,转为提供温暖的接纳与专业的支持,那些紧闭的心门终将在安全的环境中缓缓开启,每个孩子都在以自己的节奏走向世界,我们的使命是照亮前路,而非规定步调。