儿童攻击行为的深层解读 在儿童心理咨询中心,8岁男孩小宇的母亲抹着眼泪讲述:"孩子在学校把同学推下楼梯,对方家长要起诉我们",当我们抽丝剥茧地分析,发现小宇长期目睹父亲对母亲的家暴,他的攻击行为正是家庭暴力的镜像反应,这个案例揭示:孩子的暴力行为往往不是孤立事件,而是成长环境的综合产物。

现场处置三部曲 (1)情绪急救站:当目睹孩子打架时,家长首先要做的是将冲突双方带离现场,某幼儿园曾发生典型案例:教师将扭打中的两个孩子分别安置在不同角落,待其平静后,发现导火索竟是一块掉落的饼干碎屑,物理隔离能有效阻断肾上腺素飙升的恶性循环。

(2)创伤优先原则:检查是否有身体伤害应放在首位,某医院急诊记录显示,7%的儿童外伤源于同伴冲突后的二次伤害,家长需要掌握基本急救知识,如正确处理抓伤、咬伤等常见外伤。

(3)情绪翻译官:当孩子哭喊"他先骂我是猪"时,家长要听懂语言背后的情绪密码,心理学研究显示,6-12岁儿童70%的攻击行为源于情绪表达障碍,家长可以说:"你感到被侮辱所以很生气对吗?"这种情绪命名法能快速降低孩子的防御机制。

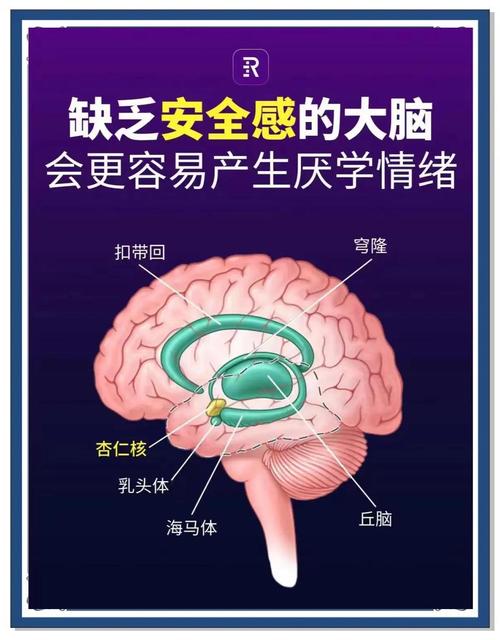

教育时机的黄金分割点 (1)冷却期原则:神经科学研究表明,激烈冲突后儿童前额叶皮层需要40-90分钟恢复理性思考能力,建议在冲突后1小时进行教育谈话,此时记忆鲜活而情绪平复。

(2)场景重建法:某小学教师使用角色扮演法,让冲突双方互换身份重演事件,数据显示,这种方法使重复冲突率下降63%,家长可引导孩子用玩具重现事件,在第三方视角发现自身问题。

(3)责任划分课:著名教育学家蒙台梭利提出"三问法则":发生了什么?你做了什么?下次可以怎么做?通过结构化提问,帮助孩子建立责任意识,切记避免非黑即白的责任判定,要培养孩子的辩证思维。

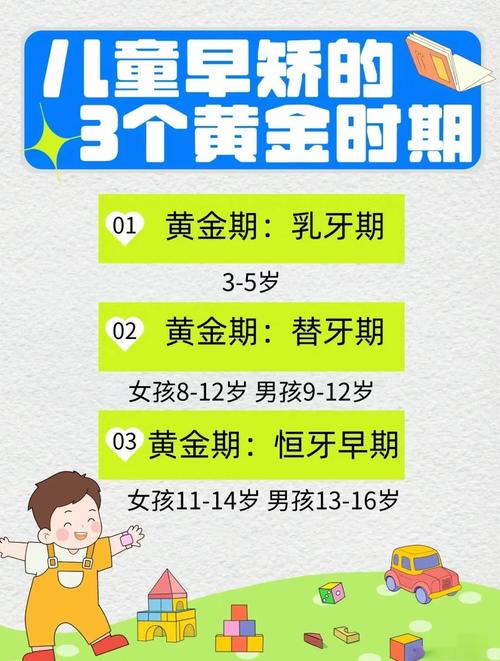

特殊情境应对指南 (1)年龄差异化处理:3-5岁幼儿的肢体冲突多与物权意识相关,建议使用"玩具轮换计时器";青春期前儿童的攻击行为可能涉及社交地位竞争,需要培养替代性的社交技能。

(2)特殊儿童干预:对于ADHD(注意力缺陷多动障碍)儿童,美国儿科学会建议采用"STOP"策略:暂停(Stop)、思考(Think)、选择(Options)、行动(Proceed),需要配合感统训练和专业治疗。

(3)校园暴力红线:当出现持续欺凌、财物损坏、群体排挤等情况时,家长必须联合学校建立保护机制,某市建立的"三方会谈"制度(家长、学校、心理咨询师)使严重校园暴力事件下降45%。

预防体系的构建 (1)家庭情绪熔断机制:建立"安全词"制度,当家庭成员情绪即将失控时,说出约定词汇即暂停交流,某家庭使用"香蕉船"作为安全词,成功降低家庭冲突频率。

(2)社交技能训练营:通过棋盘游戏培养轮流意识,用绘本教学解读微表情,组织合作性运动项目,研究显示,定期参加协作游戏的儿童冲突解决能力提升38%。

(3)榜样力量工程:芝加哥大学追踪研究发现,家长能妥善处理夫妻争执的家庭,子女冲突解决能力得分高出平均值27分,建议家长定期进行冲突解决示范演练。

家长心理建设 (1)去污名化认知:要理解攻击性是儿童发展的必经阶段,进化心理学指出,适度攻击性是生存本能的残余表现,关键在于引导转化。

(2)自我情绪管理:建立"愤怒温度计",当情绪达到7分(满分10分)时启动冷静程序,可使用"478呼吸法"(吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒)快速平复情绪。

(3)支持系统搭建:加入家长互助小组,定期与教师沟通,必要时寻求专业心理咨询,某社区建立的"育儿智囊团"使家长育儿焦虑指数下降34%。

冲突即教育契机 在东京某幼儿园的晨会上,孩子们正在模拟前日的冲突场景,教师引导他们发现:原来那个"讨厌的"同学也会害怕孤独,那个"霸道"的举动源自想交朋友,当我们摘下"打架"的道德审判眼镜,会看见每个攻击行为背后都站着个不知所措的孩子,智慧家长要做的,不是做灭火队员,而是成为翻译家——把暴力翻译成求助,把冲突转化为成长的密码,今日我们教孩子化解的每一次冲突,都在为他们未来的人生银行存入一笔社交货币。