在某个小学四年级的班级里,班主任发现十岁的小雨总把新买的橡皮切成两半,将其中半块悄悄塞进同桌男生的笔袋,这个看似寻常的童稚举动,却引发了教育工作者对儿童情感发展的重要思考:当小学生开始出现类似"恋爱"的行为表征,我们究竟应该视其为需要修剪的"早熟枝桠",还是静待观察的"自然萌芽"?

情感认知的生理基础与心理建构

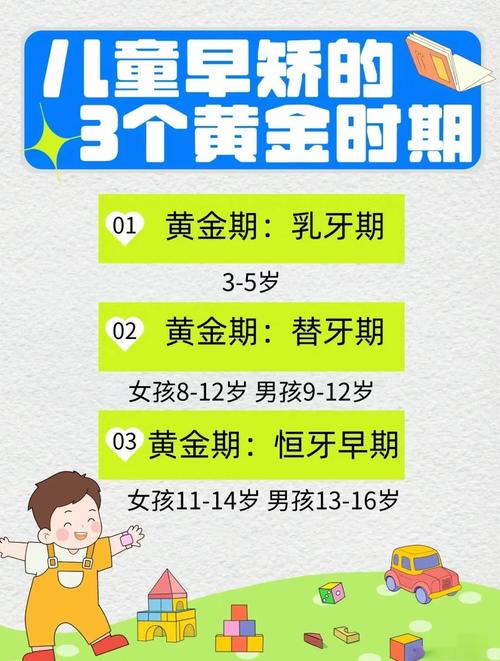

现代神经科学研究表明,儿童前额叶皮层的发育进程与情感认知能力密切相关,8-12岁儿童的前额叶正处于突触修剪的关键期,其处理复杂社会情感的能力呈现跳跃式发展,在这个过程中,儿童开始形成初步的性别意识,并能体验到超越友谊的特殊情感联结,日本东京大学发育心理学实验室的追踪研究显示,68%的儿童在10岁前都曾产生过"特别在意某个异性同伴"的心理体验。

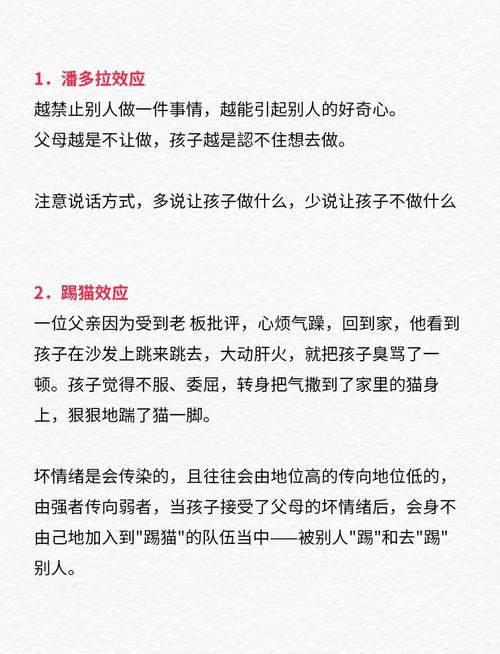

这种朦胧的情感倾向与成人世界的恋爱存在本质区别,美国发展心理学家艾莉森·戈普尼克在《园丁与木匠》中指出,儿童期的"模拟恋爱"行为实质上是社会性发展的演练过程,就像过家家游戏中的"扮演父母",这些行为更多是儿童对社会关系的模仿与探索,而非真正意义上的恋爱关系。

文化滤镜下的认知偏差

在东方教育语境中,成年人往往将儿童的情感表露视为需要遏制的"早恋"现象,这种担忧源自传统文化中"万般皆下品,惟有读书高"的集体潜意识,以及将儿童期过度纯洁化的认知偏差,反观北欧教育体系,瑞典小学阶段的情感教育课程就包含"如何表达好感"的专题讨论,教师会引导学生通过制作友谊卡片等方式健康表达情感。

这种文化差异折射出不同的教育哲学:是将儿童视为需要严密防护的幼苗,还是相信其具有自主成长的生命力?香港中文大学跨文化研究团队发现,在情感表达更开放的环境中成长的儿童,反而在青春期表现出更理性的情感态度和更强的情绪管理能力。

教育现场的典型困境

某重点小学曾发生极具代表性的案例:五年级男生因每天为女生带早餐被家长举报"早恋",心理教师介入后发现,该行为源自男孩模仿父亲照顾母亲的家庭模式,这个案例暴露出成人世界对儿童行为的过度解读危机——我们是否在用成年人的情感模板强行注解儿童的纯真表达?

北京师范大学基础教育研究院的调查显示,76%的教师坦言难以区分儿童的真挚友谊与早恋倾向,这种判断困境往往导致两种极端:要么草木皆兵地压制所有亲密互动,要么放任自流错失引导良机,上海某知名小学创造的"情感天气报告"制度值得借鉴,通过让孩子们用"晴、多云、小雨"等意象描述同伴关系,既保护隐私又帮助教师把握情感动态。

家庭教育的认知升级

在杭州某社区的家庭教育沙龙中,一位母亲分享了自己的转变:当她发现女儿珍藏男同学送的树叶时,从最初的惊慌转变为共同制作标本册,这个案例揭示出关键的教育智慧:将儿童的情感萌芽视为生命教育的契机,而非需要消灭的问题。

心理学家建议家长掌握"三级响应机制":对于10岁以下儿童的单纯好感,采取"观察-倾听-正常化"策略;对持续三个月以上的专注情感,启动"疏导-转移-升华"方案;只有出现情感困扰时才需要专业干预,重要的是建立"情感安全屋",让孩子确信可以自由谈论任何感受而不被批判。

建构科学的引导体系

新加坡教育部推行的"情感素养培养计划"提供了系统化解决方案,该计划根据儿童认知发展规律设计渐进式课程:低年级通过绘本学习欣赏他人优点,中年级用情景剧演练得体表达,高年级则开展"情感能量管理"工作坊,这种结构化设计既避免超前教育,又为青春期情感发展夯实基础。

台湾地区某实验学校创新的"成长合伙人"制度更具启发性,通过随机配对异性学伴共同完成公益任务,在合作中自然消解性别神秘感,数据显示,实施该制度的班级,青春期早恋发生率反而低于对照班级38个百分点。

重新定义教育者的角色

当我们凝视儿童情感这面镜子,照见的实则是整个教育系统的成熟度,北京史家小学特级教师王欢提出"情感教育三境界"理论:最初级的"防洪者"忙于围堵,中级的"园丁"懂得修剪,而真正的"教育家"会创造让每朵花都能自在生长的生态。

在这个价值多元的时代,教育者更需要具备"发展性眼力"——能看透童稚举动背后的成长需求,能区分自然萌发与外界催熟,能在保护童真与促进社会化之间找到精妙的平衡点,毕竟,儿童情感世界的健康发展,才是预防青春期情感危机最有效的疫苗。

回望那个切橡皮的小女孩,教师最终组织全班开展"心意传递"主题活动,让孩子们光明正大地互赠手作礼物,当情感表达被赋予仪式感与正当性,那些曾在地下滋生的朦胧情愫,反而化作阳光下翩翩起舞的彩蝶,这或许揭示了情感教育的真谛:与其焦虑蓓蕾何时绽放,不如用心培育能让所有花朵自在生长的花园,因为真正需要成熟的,从来不是孩子,而是我们看待成长的眼光。