暮色中的小区游乐场,总能看到七岁的朵朵独自荡秋千的身影,这个曾经被同学称为"故事大王"的孩子,自从在班级戏剧表演中忘词后,逐渐成了集体活动中的"隐形人",朵朵妈妈发现女儿书包里开始出现被撕碎的绘画本,每晚入睡前总要反复确认"明天可以请假吗",这并非个例,教育部2022年校园心理健康调查报告显示,超过38%的小学生曾遭遇不同程度的社交孤立,这种无形的校园冷暴力正在侵蚀着孩子们的心灵绿洲。

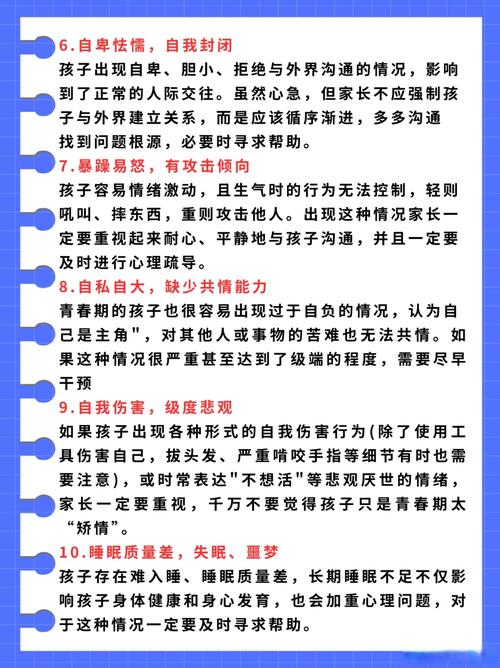

观察者:捕捉社交困境的蛛丝马迹 当孩子突然抗拒上学、频繁出现不明原因的腹痛头痛,或是精心准备的文具莫名丢失,这些都在传递着求助信号,北京师范大学儿童发展研究中心追踪研究发现,被孤立儿童常呈现"三不"特征:不主动参与团体游戏、不分享校园生活细节、不再期待生日聚会,家长需要化身细心的观察员,在接送途中留意孩子与同学的互动模式,在家庭聊天时捕捉微妙的情绪变化。

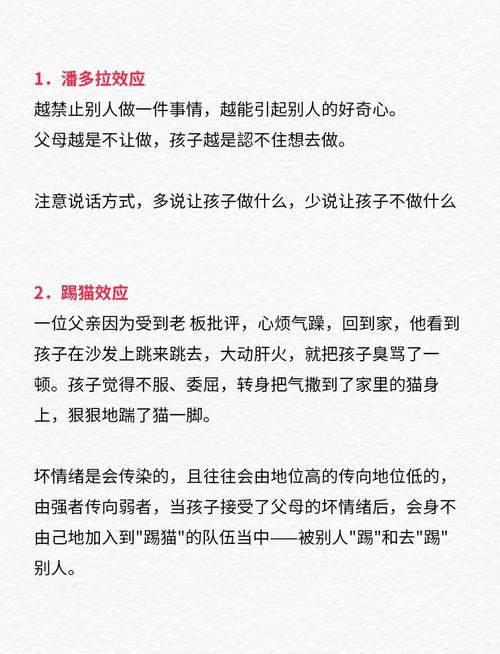

值得注意的是,过度敏感的家长可能将普通矛盾误判为霸凌事件,十岁的航航因为连续三天没收到数学小组的邀请而闷闷不乐,父亲直接联系班主任要求处理,反而让航航在班级陷入更尴尬的境地,专业建议采用"双周观察法":持续记录两周内孩子的情绪波动频率、身体不适次数、社交活动参与度,再结合教师反馈进行综合判断,家长可以通过角色扮演游戏,用毛绒玩具模拟校园场景,让孩子在安全的环境中自然流露真实感受。

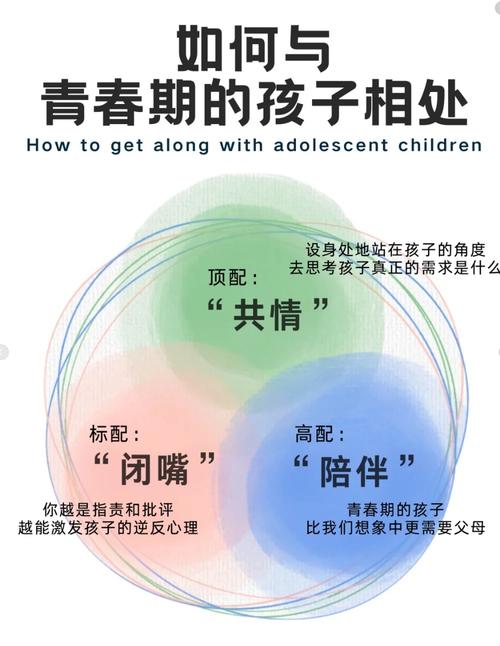

引导者:重建自信的阶梯搭建 "是不是我太胖了他们才不跟我玩?"面对九岁女儿的自我质疑,智慧的妈妈没有急于否定,而是拿出全家旅行照片:"记得在黄山时,你总是第一个发现需要帮助的队友。"这种具体化的积极反馈,能帮助孩子建立稳固的自我认知,儿童心理学家建议采用"问题归属划分法":当孩子诉说被排挤经历时,用"这是他们的选择,不是你的错误"帮助孩子区分责任边界。

社交技能需要循序渐进的训练,可以从"每日一个微笑计划"开始,鼓励孩子主动向三位同学问好;逐步进阶到"午餐同桌计划",带着自制饼干邀请同学分享,上海某实验小学推广的"社交扑克牌"值得借鉴:将"主动询问游戏规则""称赞同学的新文具"等具体行为印成卡片,孩子每完成一项就获得积分,重要的是避免刻意化,家长可以组织家庭电影夜,通过《奇迹男孩》《夏洛特的网》等影片,自然引发关于友谊的讨论。

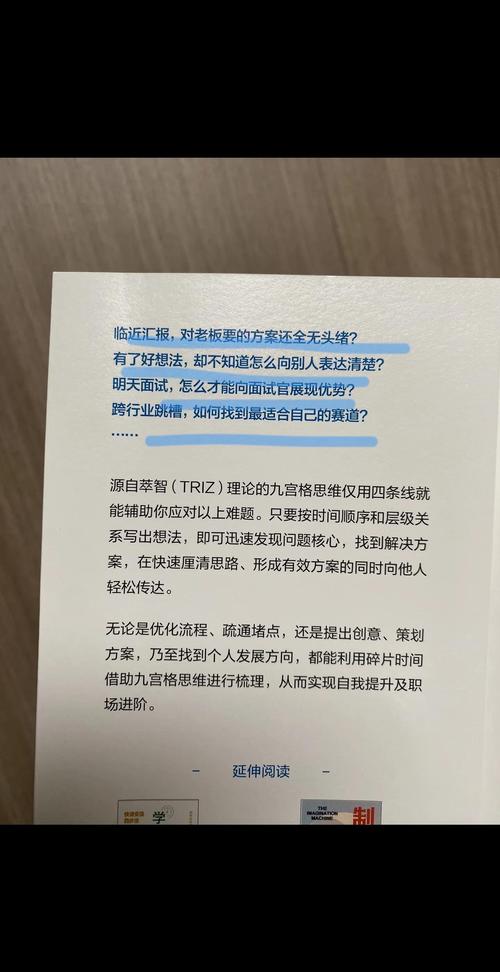

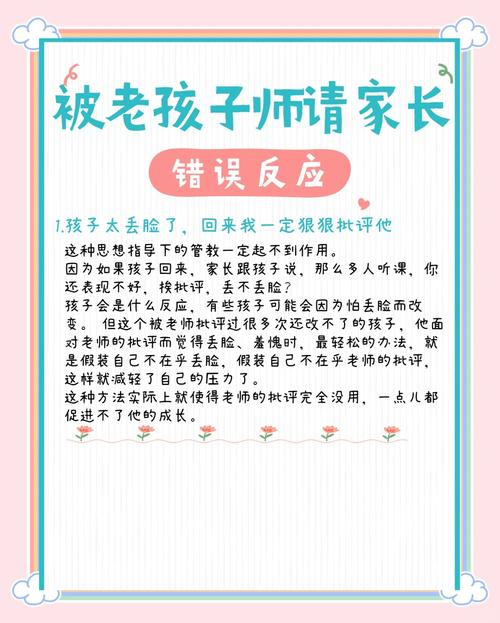

建设者:校园生态的协同修复 当沟通确有必要时,家长应带着解决方案而非单纯投诉去见老师。"我发现小语在科技小组合作时常常沉默,能否请您在分组时安排她与性格温和的同学搭档?"更有效的是推动班级建设,有位父亲主动为女儿班级策划"职业体验日",让每个孩子展示父母的工作日常,既增进相互理解,也帮助被孤立的孩子获得展示机会。

构建支持系统需要多方联动,南京某小学成立的"家长互助联盟"值得推广:定期举办亲子运动会,创造跨班级交友机会;建立"伙伴家庭"制度,周末轮流组织小组活动,对于持续三个月的严重孤立情况,上海儿童医学中心建议采用"三维介入法":心理医生进行沙盘治疗,班主任调整座位安排,家委会策划主题班会,某国际学校设置的"友谊长椅"颇具创意——坐在这个彩虹长椅上的孩子,代表愿意接受新朋友加入游戏。

在这个数字原住民时代,线上线下的双重社交更需要家长智慧,杭州某家庭制定的"屏幕社交规则"值得参考:允许孩子在家长群组内发起周末活动邀约,但必须包含三位不同性格的同学;鼓励用录制短视频代替文字交流,培养非语言表达能力,重要的是保持适度放手,正如儿童作家郑渊洁所说:"好的教育是目送孩子走进风雨,但伞永远在触手可及的地方。"

在这个充满不确定的成长季节,每个被孤立的孩子都是暂时蒙尘的星星,家长需要成为擦亮星光的人,用观察者的细致、引导者的智慧、建设者的担当,帮助孩子在人际关系的迷宫中找到属于自己的那束光,某位成功帮助女儿走出困境的母亲在日记中写道:"我们不是在培养受欢迎的孩子,而是在守护能自洽的灵魂。"当家庭、学校、社会形成守护联盟,每颗童心都将找到属于自己的绿洲。