清晨七点的校园门口,五(3)班的李萌又一次站在梧桐树下徘徊,她看着同班女生们手挽手走向教室,书包里的手作饼干被掌心温度焐得发软,这已经是本周第三次,她精心准备的"友谊礼物"最终原封不动带回家,这个曾经开朗的绘画小能手,如今在班级通讯录里被标注着刺眼的"透明人"备注,当社交孤立像无形蛛网般缠绕住孩子,家长该如何斩断这束缚成长的枷锁?

第一章:社交孤立的识别密码

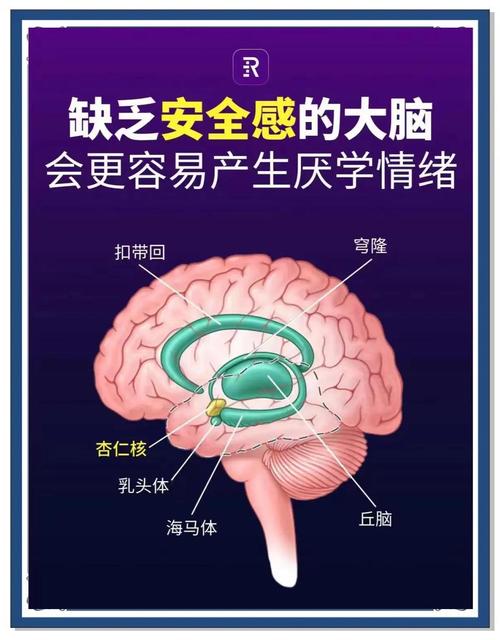

在儿童心理学领域,社交孤立被定义为"持续性、非自愿的同伴关系缺失状态",不同于偶尔的争吵或暂时性疏远,它具有三个显著特征:持续时间超过两周、影响日常功能、存在明显痛苦体验,9-12岁儿童正处于"同伴认同关键期",此时遭遇的社交创伤可能诱发连锁反应。

行为信号往往藏在细节里:原本整齐的校服开始出现不明污渍(可能遭遇恶作剧),作业本频繁"丢失",反复要求转学却不愿说明原因,某四年级男孩连续三周将午餐便当倒进垃圾桶,只因在食堂找不到座位,情绪表征更具迷惑性——突然痴迷网络游戏可能是寻求虚拟社交补偿,过度黏着宠物则暗示现实关系的断裂。

家长需警惕两类认知偏差:"小题大做"可能加重孩子耻感,"视而不见"则会错失干预良机,建议采用"三维观察法":连续记录孩子情绪波动周期,比对学业表现曲线,对照社交平台动态,当三个维度出现同步异常,就需要启动干预机制。

第二章:家长应对的六大误区与破局之道

-

情感绑架型:"为什么别人都讨厌你?"这种归因方式将孩子推向双重困境,更有效的沟通是:"我注意到最近放学你都走得很晚,愿意说说发生了什么事吗?"

-

过度介入型:有位母亲连续三周潜伏在班级群匿名发言,结果加剧了孩子的尴尬处境,智慧的边界感在于:做脚手架而非替身演员。

-

物质补偿型:最新研究显示,收到昂贵礼物的被孤立儿童,64%会产生更深层的自我否定,陪伴的质量永远优于物质数量。

-

负面示范型:"这种朋友不要也罢"的论断,可能扼杀孩子的社交修复能力,不如说:"每个人都有选择朋友的权利,但这不代表你不够好。"

-

刻板印象型:认为"男孩就该自己解决",可能让伤害持续发酵,性别不是忍受痛苦的许可证。

-

病理化倾向:立即带孩子做心理评估可能强化病耻感,除非出现自伤倾向或严重抑郁症状,否则应先尝试环境干预。

破局的关键在于建立"安全-信任-赋能"的三角支持模型,具体操作可遵循"三不三要"原则:不否定感受、不代替解决、不传播焦虑;要创造安全环境、要培养元认知能力、要搭建缓冲地带。

第三章:社交能力的渐进式重建

在北京市某实验小学的实践案例中,教师采用"社交拼图法"成功帮助23名被孤立学生重建关系,该方法将社交技能分解为五个可训练模块:

- 情绪解码训练:通过微表情识别游戏提升共情能力

- 话题储备库建设:建立分级聊天话题清单(从天气到时事)

- 冲突解决沙盘:用角色扮演预演常见矛盾场景

- 非语言信号管理:调整肢体语言的开放度与亲和力

- 兴趣共同体搭建:寻找跨班级的同好社群

家长可在家庭场景中模拟这些训练,比如晚餐时进行"新闻主播"游戏,每人分享当日见闻并互相提问,重要的是培养"对话节奏感":何时倾听、何时回应、如何转换话题,某位父亲发明了"社交能量条"可视化工具,帮助孩子理解人际互动的消耗与补充机制。

对于特殊气质类型儿童需要定制策略:高敏感孩子适合"社交充电宝"计划(限定社交时长),ADHD儿童可采用"焦点伙伴"制度(与特定同学结对活动),切记避免将社交目标量化(如"今天必须交三个朋友"),这会制造新的焦虑源。

第四章:家校协同的智慧

成都某名校建立的"影子观察员"制度值得借鉴:由经过培训的家长志愿者 discreetly 观察课间互动,记录关键事件但不直接干预,这些观察数据经过脱敏处理后,成为教师介入的重要依据。

家长与教师沟通时需把握三个黄金时机:孤立事件发生72小时内、定期学业评估时段、集体活动筹备期,沟通话术要避免指控性语言,转而采用"我们注意到...可能...或许可以..."的协作句式。"我们观察到小雅最近的美术作业风格突变,可能需要更多团体创作机会。"

处理恶意孤立事件时,要善用"第三方法则",某案例中,班主任邀请图书馆老师出面组建阅读小组,自然化解了刻意排挤,对于网络霸凌,可启用学校的信息技术教师作为中立方进行证据保全。

第五章:超越孤立的成长契机

上海青少年发展中心的追踪研究显示,恰当处理的社交孤立经历可能转化为宝贵的人生资产,这些孩子中有38%在后续发展中展现出超常的抗挫能力,29%培养了独特的创造性思维。

家长要帮助孩子完成"创伤叙事重构":将"我被所有人讨厌"转化为"我正在学习选择真正的朋友",可以引入"成长型社交观"概念:人际关系像不断进化的生态系统,暂时的物种减少可能孕育新的生态平衡。

建议建立"社交成长档案",记录每次互动的进步:第一次主动微笑、成功加入跳皮筋队伍、收到生日聚会邀请,这些具体成就构成新的自我认知图式,有位母亲将孩子的社交里程碑做成时间胶囊,在毕业典礼上开启时,曾经的伤痛已蜕变为闪耀的成长勋章。

尾声:在东京某儿童博物馆的"孤独体验舱"里,孩子们通过模拟社交隔离环境,反而更深刻理解了连接的价值,当我们允许孩子偶尔停靠在孤独的港湾,他们终将积蓄力量驶向更辽阔的海洋,作为摆渡人,家长要做的不是建造永不沉没的巨轮,而是培养善泳者的智慧和勇气——毕竟,人类最动人的联结,往往诞生于对深渊的跨越之中。

(全文共计2197字)