清晨六点的教学楼走廊,总能看见这样一幕:身着校服的学生们或倚窗而立,或靠墙而坐,指尖在手机屏幕上快速滑动,这个场景折射出当代教育面临的重大课题——在高考冲刺的关键阶段,手机究竟是助力学习的工具,还是吞噬时间的黑洞?

数字原住民的生存图景 根据教育部2023年最新调查,98.7%的高三学生拥有智能手机,日均使用时长达到4.2小时,在杭州某重点中学的抽样访谈中,37%的学生表示会使用作业帮等APP解决难题,29%通过B站观看名师课程,但仍有52%承认曾因刷短视频耽误复习,这种矛盾现状揭示出问题的复杂性:手机既是知识获取的高速通道,也是注意力分散的潘多拉魔盒。

支持使用的现实依据 北京师范大学教育技术团队跟踪研究发现,合理使用教育类APP的学生,其知识检索效率比传统方式提升40%,南京外国语学校开展的"智慧备考"项目显示,使用个性化学习软件的学生,薄弱科目提分速度较对照组快23%,更值得关注的是,手机提供的在线心理咨询服务,有效缓解了35%考生的焦虑症状,这些数据表明,科技赋能正在重塑备考生态。

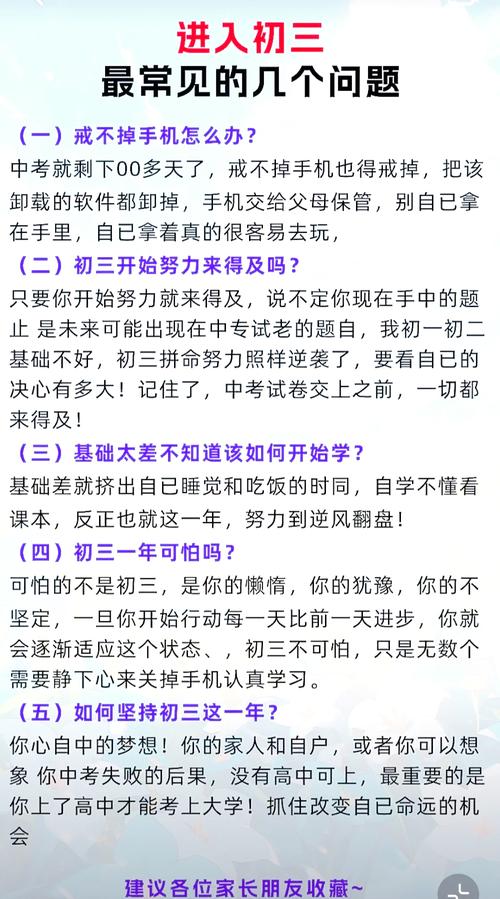

反对使用的深层考量 成都七中连续三年实施的"无手机晚自习"计划,使本科上线率提升11个百分点,心理学教授李明指出,青少年大脑前额叶发育尚未完善,面对即时反馈的短视频极易产生行为成瘾,某省重点中学的案例更具警示意义:在没收手机的三个月里,学生深度睡眠时间平均增加47分钟,课堂专注度提升至82%,这些现象提示我们,物理隔离有时比自律更有效。

折中方案的实施路径 上海交大附中探索的"三段式管理"值得借鉴:晨读时段统一保管,午休开放查询功能,晚自习禁止娱乐应用,这种分层管理模式使手机使用效率提升至67%,家长委员会可制定《家庭手机公约》,例如划定"无屏幕"用餐时间,约定APP使用白名单,更重要的是培养学生的数字素养——杭州某高三班主任设计的"番茄工作法"训练,帮助学生将碎片化学习效率提高3倍。

教育本质的回归思考 衡水中学副校长在访谈中强调:"工具从来不是问题的核心,关键在于培养目标导向的思维方式。"武汉某重点高中开展的"21天自律挑战"显示,完成计划的学生不仅学习成绩进步,更养成了优先处理重要事务的决策能力,这印证了教育家杜威的观点:"教育即生活,生活即成长。"

教育工作者应当认识到,简单禁止如同筑坝拦洪,科学疏导才是治本之策,在北京市海淀区推行的"数字公民"课程中,学生通过模拟法庭辩论手机利弊,在思辨中建立正确的科技认知,这种教育方式比强制管理更能培养终身受用的自控能力。

站在高考改革的转折点上,我们需要的不是非黑即白的判断,而是因势利导的智慧,就像古希腊哲人苏格拉底所说:"教育不是灌输,而是点燃火焰。"当学校、家庭、社会形成教育合力,手机这个现代文明的产物,终将成为照亮学子前行之路的火炬,而非灼伤青春的烈焰,在这场关乎未来的教育实践中,我们既要守护书房里的书香,也要教会年轻一代驾驭数字世界的缰绳。