清晨六点半的教学楼走廊,此起彼伏的哈欠声中夹杂着短视频的背景音乐;午休时间的操场角落,三五成群的学生低头滑动屏幕,手指机械地重复上划动作;晚自习后的寝室被窝里,闪烁的蓝光映照着一张张疲惫而亢奋的脸庞——这些场景正在全国85%以上的高中校园同步上演,中国青少年研究中心2023年数据显示,高中生日均手机使用时长达到4.7小时,其中非学习类应用占比高达79%,当我们试图用简单没收或断网来解决这个问题时,往往陷入"越禁止越沉迷"的教育困局,要破解这个时代性难题,需要从神经科学、行为心理学和教育生态学三个维度展开系统性诊疗。

成瘾机制解码:多巴胺陷阱与认知茧房

现代神经科学研究表明,短视频平台采用的即时反馈机制,精准复刻了斯金纳箱实验的操作条件反射原理,每15秒切换的内容单元持续刺激多巴胺分泌,使大脑前额叶皮层逐渐丧失延迟满足能力,加州大学脑成像实验室发现,重度手机使用者的纹状体体积比常人缩小12%,这种结构性改变直接导致自我控制功能受损。

更为严峻的是算法推荐制造的认知茧房效应,某重点高中进行的对照实验显示,两组学生分别使用普通搜索引擎和智能推荐平台完成课题研究,前者检索路径呈现树状发散结构,后者则表现出明显的螺旋内卷趋势,当信息获取完全依赖算法投喂,青少年的批判性思维和深度思考能力正在遭遇系统性退化。

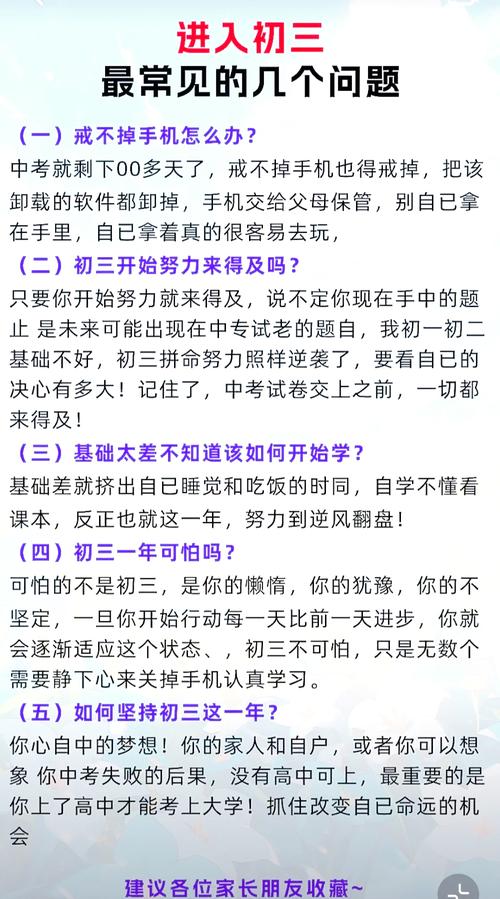

教育现场的真实案例更具警示意义,杭州某示范性高中曾出现"手机戒断群体事件":在强制推行无手机校园政策后,32%的学生出现焦虑躯体化症状,17%的班级出现集体对抗行为,这暴露出简单禁止策略的致命缺陷——我们对抗的不是手机本身,而是整个数字时代塑造的认知范式。

行为矫正路线图:四阶干预模型

针对高中生手机依赖问题,需要建立阶梯式干预体系,北京师范大学教育心理团队研发的"认知-行为-环境-替代"四阶模型在实践中取得显著成效:

-

认知重建阶段:采用具身认知训练法,让学生通过"24小时数字足迹回溯"绘制个人注意力分布图,成都七中的实践数据显示,83%的学生在可视化自己的碎片化时间消耗后,自发调整使用策略。

-

行为矫正阶段:引入"番茄工作法"改良版,设置25分钟学习+5分钟限定使用的专注周期,上海某重点中学配置的智能管理设备,能自动识别学习场景并调整应用权限,使无效使用时长下降47%。

-

环境重塑阶段:创建"三级缓冲空间",从教室的无手机收纳区、走廊的即时通讯站到校园的创意工坊,构建物理隔离到精神过渡的渐进式环境,深圳实验学校的"数字斋戒月"活动证明,分层环境干预可使依赖程度降低2个等级。

-

替代满足阶段:开发"心流体验课程包",将编程、戏剧、机械制作等需要深度投入的项目嵌入校本课程,南京外国语学校的跟踪调查显示,参与替代课程的学生,多巴胺分泌峰值从即时娱乐转向延时满足场景。

教育生态重构:家校社协同进化

破解手机困局不能止于个体矫正,更需要教育生态的系统升级,杭州市教育局推行的"数字素养课程标准"提供了有益范本:该标准将媒介批判、信息甄别、注意力管理等能力纳入学科体系,使技术使用从本能行为升华为元认知能力。

家庭场景的重构同样关键,教育专家建议推行"数字茶歇"制度:每天19:00-20:00全家共同进行无设备深度对话,北京家庭教育指导中心的跟踪数据显示,持续实施该制度的家庭,亲子冲突减少68%,孩子自主管理能力提升54%。

社会支持系统的建设亟待加强,上海市推行的"青少年数字守护者"计划值得借鉴:由大学生、退休教师组成的志愿者团队,在社区开展"手机功能重构工作坊",教会学生将智能设备转化为学习工具,首批参与的2000名学生中,87%成功实现从"消费者"到"创造者"的角色转变。

元能力培养:面向未来的根本解法

在人工智能加速进化的时代,单纯禁止手机无异于刻舟求剑,教育的终极目标是培养具有数字免疫力的现代人,这需要着重培育三种元能力:

-

认知弹性:通过哲学思辨课程训练概念迁移能力,使学生在虚实交织的信息洪流中保持思维清醒,中国人民大学附属中学的"反算法阅读计划"证明,跨学科文本精读能有效增强信息抗压能力。

-

情感粒度:借助艺术疗愈和团体辅导,帮助学生建立精细的情绪识别与管理体系,广州执信中学的情绪日记大数据分析显示,情感粒度提升1个等级,手机依赖风险下降29%。

-

意志肌肉:设计渐进式挑战任务,通过体育运动、科研项目等持续强化心理韧性,华中师大一附中的"百日筑基"计划中,完成体能挑战的学生,屏幕使用自我调控能力提高41%。

站在教育变革的十字路口,我们既要正视智能设备带来的认知革命,也要守住教育育人的本质追求,手机依赖不是技术原罪,而是时代给教育工作者出的一份特殊考卷,当我们用理解取代对抗,用赋能代替管控,用生态思维破解单一困局,那些低头滑动屏幕的年轻身影,终将学会在数字海洋中掌舵前行,这需要每位教育者保持技术敏感与人文定力的精妙平衡——既要成为数字原住民的同航者,更要当好精神成长的守望者。