十三岁,这个介于童年与成年之间的特殊节点,被教育学家称为"心理断乳期",站在生命长河的分水岭上,孩子们正经历着人生最剧烈的身心变革,作为教育工作者和家长,我们面对的不仅是身高突增的少年,更是一个正在重构世界观、价值观的独立个体,这个阶段的教育,需要超越传统的说教模式,转而建立基于理解、信任与引导的新型关系。

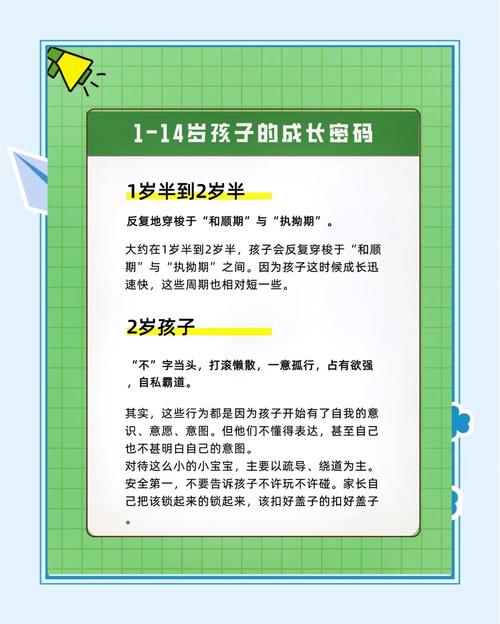

理解生理与心理的双重蜕变 当骨骼以每年6-8厘米的速度生长,当声带开始不可逆地变化,十三岁少年承受的不仅是身体层面的剧变,脑科学扫描显示,这个时期的前额叶皮层正在经历重要重组,导致情绪调节能力暂时性下降,美国国家心理健康研究所的追踪研究显示,85%的青少年在此阶段会出现"情感过山车"现象,表现为上午热情开朗,下午突然沉默寡言。

典型案例中的小杨同学,原本优秀的成绩在初二突然下滑,深入观察发现,他并非学习能力下降,而是将大量精力用于处理新出现的青春痘、变声期带来的社交焦虑,这个阶段的教育者需要建立"蜕变观察日志",记录学生每周的情绪波动周期、兴趣迁移轨迹,用数据化方式理解成长规律。

重建教育关系的三大支柱

-

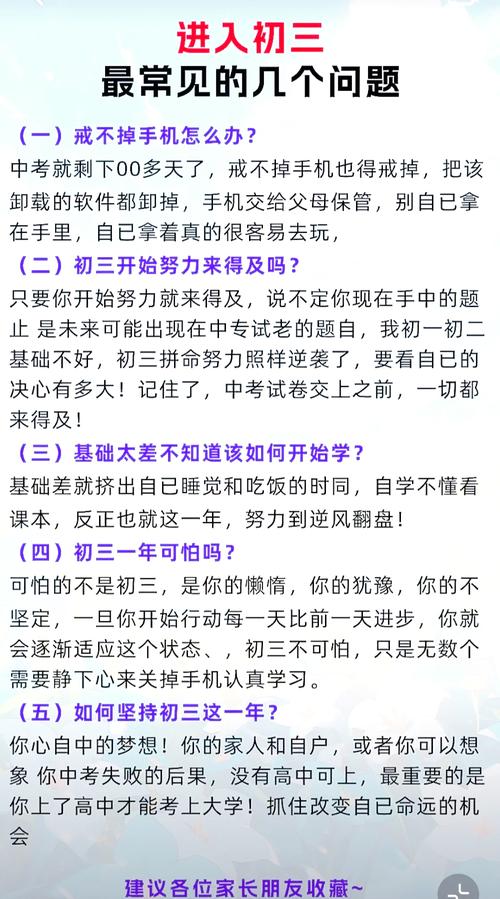

信任体系的升级改造 传统家长权威正在失效,北京师范大学青少年研究中心2023年的调查显示,十三岁少年对父母的信任度平均下降37%,但对特定教师的信任度可能提升52%,关键是要建立"有限信任":在手机使用、交友选择等敏感领域,采用契约化管理,例如签订《电子设备使用协议》,明确每天1.5小时使用时段,同时家长承诺不查看聊天记录。

-

认知引导的范式转换 这个阶段的逻辑思维能力突飞猛进,简单的说教会引起本能抗拒,杭州某重点中学的实践表明,用苏格拉底式提问法替代直接教导,效果提升显著,当孩子抱怨"学习没用"时,反问"你觉得送外卖需要计算最短路线吗?",引导其自主发现知识价值。

-

情绪疏导的缓冲机制 建立"情绪安全屋"概念:在书房设置涂鸦墙,允许用彩色马克笔自由书写;制定"冷静15分钟"规则,冲突发生时双方各自回房间处理情绪,上海心理咨询中心的案例显示,这种物理+心理的双重缓冲空间,能减少68%的亲子冲突升级。

关键能力的培养路径

-

自主决策训练 开展"每月当家人"计划,让孩子掌管一周家庭开支,给定2000元预算,负责超市采购、水电费缴纳,成都某家庭的实践表明,经过三个月训练,孩子的数学应用能力提升40%,同时建立初步的理财观念。

-

批判思维养成 利用时事热点进行思维训练,例如就"人工智能是否取代人类工作"展开辩论,要求孩子同时准备正反方论据,清华大学附中的教学实验显示,这种方法能显著提升辩证思维能力。

-

抗挫能力锻造 设计阶梯式挑战任务:从坚持晨跑三天,到独立策划生日聚会,关键是要设置"安全失败"场景,比如活动经费故意少给20%,锻炼临场应变能力,日本教育学家山田昌弘的研究表明,这种有控制的挫折体验能提升43%的心理韧性。

数字化时代的教养突围 面对短视频的即时反馈机制,传统教育需要创造性转化,深圳某教师开发"知识闯关"APP,将物理知识设计成密室逃脱游戏,学生留存率达91%,更重要的是培养"数字公民意识":通过分析网络暴力案例,讲解数字足迹的永久性;用《黑镜》剧集讨论技术伦理,建立批判性使用观念。

价值观塑造的隐形课程 价值观教育要避免教条化,南京某中学组织"职业体验周",让学生跟随环卫工人、程序员、外科医生工作24小时,后续跟踪显示,83%的参与者对"工作价值"有了全新认知,家庭中可以开展"家族故事会",讲述祖辈创业经历,在代际传承中建立文化认同。

在这个充满可能性的年纪,教育的真谛在于提供肥沃的土壤而非固定的模具,十三岁少年需要的不是被修剪成园丁心中的造型,而是在适当引导下成长为独特的生命形态,当我们以陪伴代替掌控,用启发替代灌输,那些看似叛逆的行为终将转化为成长的动力,正如教育家蒙特梭利所说:"青春期不是风暴期,而是灵魂的第二次诞生。"在这段充满张力的旅程中,教育者的使命是成为智慧的引路人,而非强势的指挥官。

(字数:2187字)