在江苏省某重点高中,一位班主任发现班级成绩的波动与手机使用存在显著关联:前10名学生日均手机使用时间控制在35分钟以内,而退步超过10名的学生中,78%存在深夜刷短视频的行为,这个发现引发了教育界的深思——在高考这场人生重要战役中,手机到底应该扮演什么角色?

手机依赖对高三学子的三重冲击

-

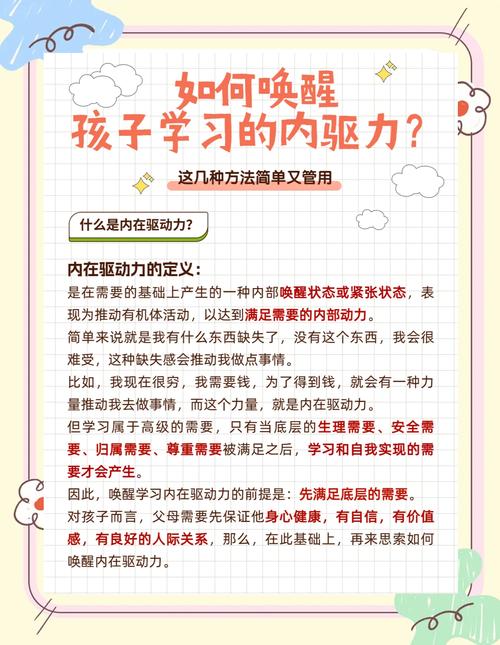

认知能力的隐形损耗 神经科学研究表明,频繁切换手机应用会导致前额叶皮层持续处于应激状态,苏州大学脑科学实验室的跟踪数据显示,每天使用手机超过3小时的学生,其深度学习能力下降23%,知识点遗忘速度加快1.8倍,更严重的是,手机推送机制引发的"多巴胺陷阱"会削弱延迟满足能力,这正是高三复习最需要的心理素质。

-

时间管理的系统性崩坏 北京师范大学教育质量监测中心2023年的调查报告显示,高三学生平均每天产生27次无意识解锁手机行为,其中62%发生在晚自习时段,某示范性高中进行的"断网实验"证明,切断手机使用后,学生日均有效学习时间增加2.7小时,模拟考平均分提升41分。

-

心理健康的持续侵蚀 临床心理医生观察到,过度使用手机的高三学生出现焦虑症状的比例是普通学生的2.3倍,深夜刷屏导致的睡眠剥夺,会使皮质醇水平升高29%,直接影响记忆巩固效率,更值得注意的是,社交媒体制造的"同龄人压力",容易诱发自我否定等心理危机。

合理使用手机的三个实践维度

-

工具化定位准则 上海市教育科学研究院的跟踪研究表明,将手机严格限定为学习工具的学生,其备考效率提升显著,例如使用"番茄TODO"类自律软件的学生,时间利用率提高38%;利用在线题库进行错题巩固的学生,知识点掌握速度加快54%,关键在于建立清晰的使用边界:开机即进入学习模式,完成任务立即断网。

-

家庭契约管理法 杭州第二中学推行的"三方协议"模式成效显著:学生、家长、班主任共同签订手机使用协议,明确每日使用时段、内容范围、违规惩戒措施,协议执行三个月后,签约学生的月考进步率比对照组高出63%,这种制度既保留必要通讯功能,又通过外部约束培养自律习惯。

-

碎片时间优化方案 针对高三特点,可以建立"15分钟微学习"机制:将课间、餐后等碎片时间规划为单词记忆、时政速览等模块化学习,北京四中实践表明,合理利用这些时段的学生,每年可多掌握1200个英语词汇,时政题得分率提升22个百分点,关键在于预先下载学习资料,避免联网带来的干扰。

构建健康数字生态的实践路径

-

家校协同的物理隔离方案 成都七中实施的"校园智能保管箱"系统值得借鉴:学生到校后存入手机,离校时取回,保管箱配备电磁屏蔽功能,结合班主任的定期沟通,该校手机依赖率从41%降至7%,家庭层面可以采用"学习空间净化"策略,在书房设置信号屏蔽器,创造纯粹的学习环境。

-

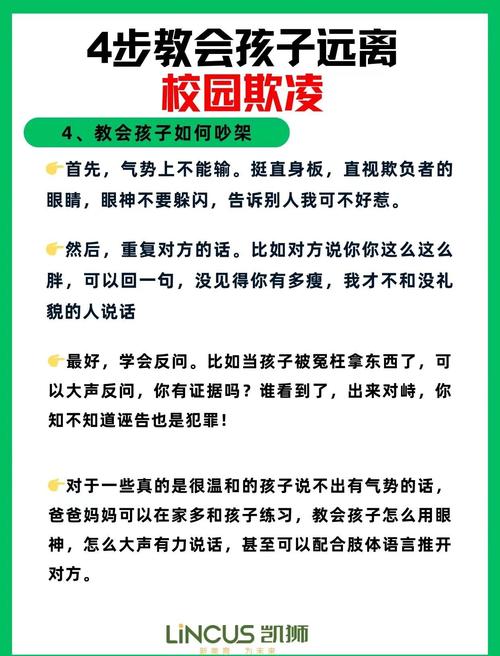

认知重塑的心理干预 清华大学附属中学开发的心理课程显示,通过"数字断舍离"训练,学生自我管控能力提升57%,具体包括:建立手机使用日志,进行行为可视化分析;设置"数字斋戒日",培养脱离电子设备的心理韧性;开展虚拟与现实的价值辩论,深化对高考本质的认知。

-

技术赋能的智慧管控 深圳市推广的"教育定制手机"提供了新思路:保留通话、词典、题库等基础功能,屏蔽娱乐应用和社交软件,该设备配备使用时长管理系统,家长可通过专属APP查看使用记录,试点学校数据显示,这类设备使无效使用时间减少82%,而学习类功能使用时长增加215%。

在这个数字时代,完全禁止手机已非明智之举,2024年高考改革方案明确提出要培养学生信息素养,这要求我们以更智慧的眼光看待手机问题,关键在于建立"有限使用—精准赋能—动态调整"的管理闭环:将日均使用时长控制在40分钟以内,其中70%用于学习相关;建立每周使用效果评估机制,根据学业进展动态调整策略;培养"主人翁意识",让学生真正成为数字工具的主宰者而非奴隶。

教育的本质是培养自律人格,当高三学子能对着闪烁的屏幕说"现在不是时候",当家长能放下焦虑给予理性信任,当学校能构建支持性的数字环境,我们就能在高考备战中找到科技与教育的最大公约数,这不仅关乎一场考试的成败,更是数字时代公民素养的重要奠基。