部分)

"我宁愿生在有钱人家当宠物,也不要做穷人的孩子!"某市重点中学心理辅导室记录本上的这句话,让从业二十年的心理咨询师王老师彻夜难眠,这不是个例,在物质生活日益丰富的今天,青少年群体中悄然滋生的"嫌贫"现象,正在撕裂无数普通家庭的亲子关系,2023年中国青少年研究中心发布的《城乡青少年价值观调查报告》显示,15.7%的受访中学生明确表示"对父母经济状况感到不满",这个数据在五年前仅为3.2%。

现象背后的社会镜像

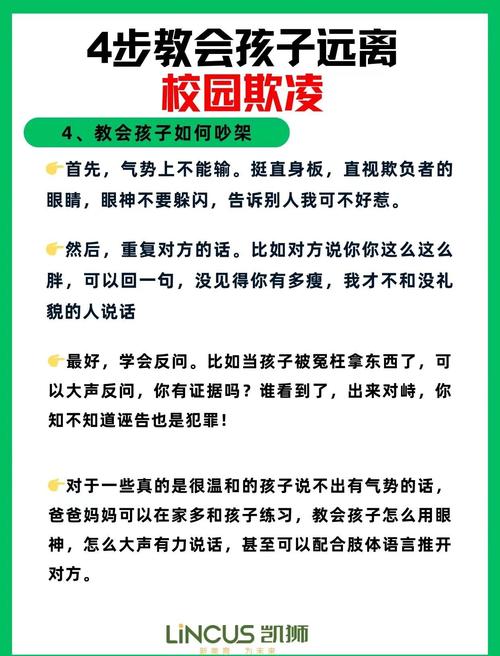

在深圳某私立学校门口,每到放学时分都上演着令人唏嘘的场景:衣着朴素的中年父亲骑着电动车来接女儿,少女却故意绕道避开,直到同学都走光才快步上车;北京某商场玩具柜台前,8岁男孩躺地哭闹要求购买标价4980元的遥控飞机,对着月薪6000元的母亲大喊"你就是个没用的穷鬼",这些真实案例折射出的不仅是经济落差,更是价值体系的严重错位。

社交媒体时代放大了这种物质焦虑,短视频平台上,同龄人展示的生日派对、海外游学、限量球鞋,在算法推荐下不断推送到青少年眼前,某头部直播平台数据显示,14-18岁用户日均观看炫富类视频时长达到47分钟,是五年前的3倍,这种虚拟世界与现实的强烈反差,正在摧毁青少年对家庭价值的正确认知。

教育失位的三重困境

-

社会教育的集体迷失 消费主义浪潮裹挟下,"成功=财富"的简单公式被不断强化,某知名课外辅导机构的市场调研显示,超过60%的中小学生将"赚大钱"列为人生首要目标,商业广告中频繁出现的"贵族学校"、"精英教育"标签,无形中构建起以物质为标尺的阶层鄙视链。

-

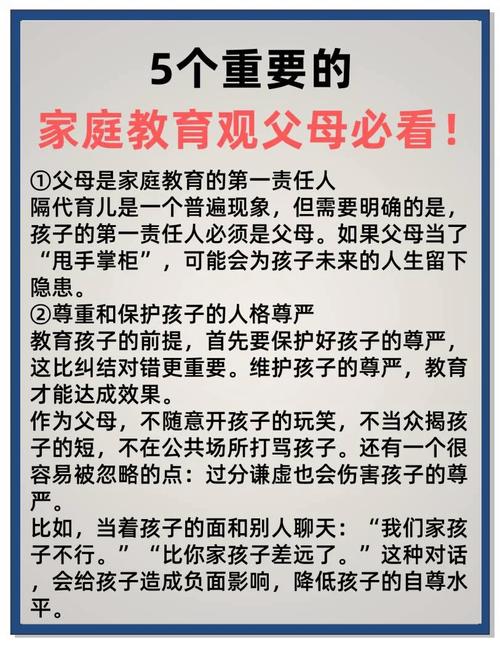

家庭教育的认知误区 "再苦不能苦孩子"的传统观念衍生出畸形的补偿心理,农民工老张月薪5000元,却给读初中的儿子买8000元的手机,理由是"不想让孩子在同学面前丢脸",这种超出能力的物质满足,反而助长了孩子的索取型人格,更值得警惕的是,部分家长将自身焦虑转嫁给孩子:"我们这么辛苦都是为了你",这种情感绑架式沟通,往往加深孩子的负罪感与叛逆心理。

-

学校教育的功利化倾向 当重点中学的表彰大会上,企业家的捐款数额成为介绍嘉宾的首要标签;当教师不经意间说出"不好好读书将来就像你父母一样",这些细节都在潜移默化中强化着物质至上的价值观,某省教育厅的调研发现,76%的德育课程被压缩用于主科教学,价值观教育沦为纸上谈兵。

价值重建的突围路径

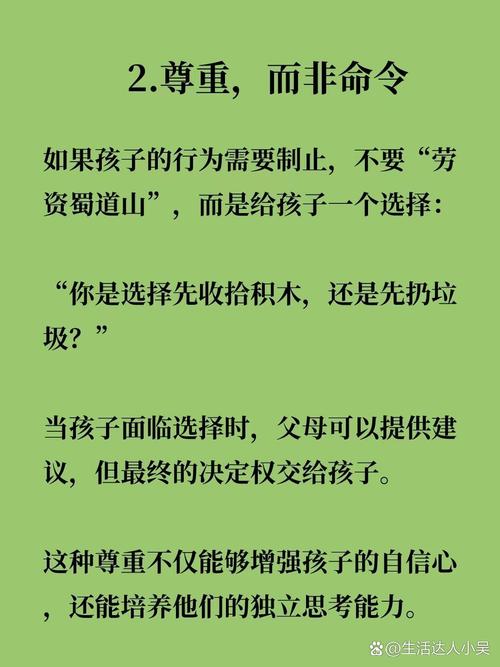

家庭层面的范式转换 (1)建立透明的财务沟通:杭州某家庭每月举行"家庭财务会议",让孩子参与制定收支计划,12岁的女儿在了解房贷、医疗等开支后,主动提出减少课外班数量,这种参与式教育能培养孩子的经济同理心。

(2)重塑成功定义:父母可以带孩子拜访不同职业的亲友,让工程师舅舅讲述大桥建设的故事,让护士阿姨分享救治病人的感动,北京师范大学家庭教育研究中心实验表明,接触10个以上职业背景的家庭,孩子对成功的理解维度增加83%。

(3)创设共同成长记忆:河南农民老周每周带孩子去田间劳作,用收获的玉米换购学习用品,这种劳动创造价值的直接体验,比任何说教都更有说服力,收获季节,儿子在作文中写道:"爸爸手上的茧子,比任何奖状都闪亮。"

-

学校教育的系统革新 上海市某重点中学开设"生活经济学"校本课程,学生需要模拟管理家庭预算、计算教育投资回报率,课程负责人李老师发现,经过半年的学习,学生对父母职业的认同度提升40%,广州某国际学校将社区服务纳入必修学分,富家子弟在为孤寡老人送餐的过程中,开始理解不同阶层的生活状态。

-

社会支持体系的构建 (1)媒体责任的重塑:某视频平台推出的"平凡之光"专题,讲述快递员自学编程、环卫工人培养出博士的故事,单期播放量突破2亿,这种正向引导证明,青少年并非只关注物质消费。

(2)公共政策的干预:韩国实施的"青少年消费限额制度"值得借鉴,对未成年人的单笔消费设置上限,从制度层面遏制攀比风气,我国部分地区试点的"职业体验日"政策,让中学生定期进入不同工作场所实践,有效拓宽了职业认知视野。

(3)文化产品的价值引导:动画电影《雄狮少年》通过讲述留守少年追寻舞狮梦想的故事,获得2.3亿票房的同时,在青少年群体中引发对传统文化价值的热议,这种润物无声的文化浸润,比直接说教更具感染力。

超越物质的代际对话

在湖南某山村小学的亲子活动中,父亲用竹子制作的笔筒,母亲手织的毛线手套,成为最受瞩目的礼物,当孩子骄傲地向同学展示这些"专属定制"的温暖时,物质的多寡早已不再重要,这提醒我们:爱的表达从不需要金钱背书。

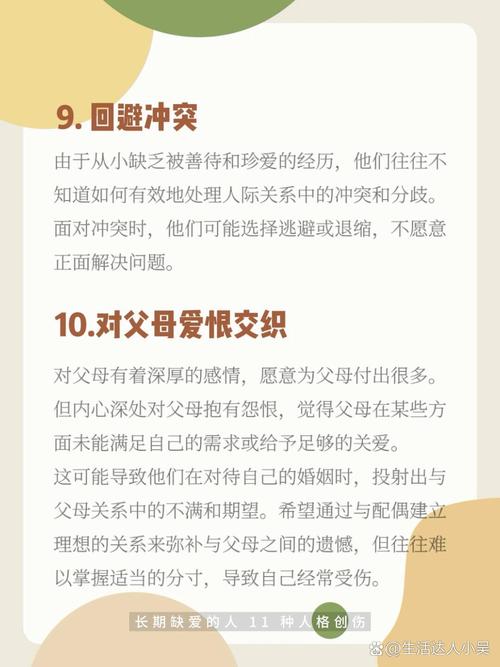

心理学中的"情感账户"理论指出,日常点滴的情感储蓄,终将转化为对抗物质诱惑的精神免疫力,当父亲修理家电时的专注神情成为孩子的职业启蒙,当母亲在菜市场精打细算的身影化为生活智慧的传承,这些真实的生命印记,才是抵御拜金主义的最佳疫苗。

教育的本质是灵魂的唤醒而非物质的堆砌,面对"嫌贫"现象,我们需要的不是简单的道德批判,而是构建起家庭、学校、社会三位一体的价值生态系统,当孩子能读懂父母皱纹里的奋斗史诗,当社会不再用金钱丈量人生价值,亲子关系的裂痕终将被理解与包容治愈,这不是某个家庭的战争,而是整个文明社会的必修课。