被误解的"早恋":情感发展的必经之路

当我们谈论13岁女孩的"早恋"现象时,首先需要打破固有认知的桎梏,从发展心理学视角观察,青春期初期萌发的情感悸动,本质上是人类生物性与社会性交织的产物,著名心理学家埃里克森在人格发展八阶段理论中明确指出,12-18岁正是建立"自我同一性"的关键期,青少年通过人际互动探索情感边界、确认自我价值,在这个阶段,女孩的生理发育往往早于同龄男孩,荷尔蒙变化与大脑前额叶皮层发育的时间差,使得她们更容易产生强烈而短暂的情感冲动。

现代神经科学研究显示,青春期大脑中负责情绪处理的杏仁核活跃度显著提升,而负责理性决策的前额叶皮层尚未完全成熟,这种生理特征决定了青少年更容易产生强烈的情感体验,但缺乏妥善处理复杂人际关系的能力,所谓的"早恋"现象,实际上是青少年在认知发展、情感需求与社会期待之间寻求平衡的必然过程。

情感萌芽的多维解读:从生理到文化的全景视角

在传统教育观念中,"早恋"常被贴上负面标签,但若深入观察当代青少年的成长环境,会发现这种现象背后隐藏着复杂的社会文化动因,数字原住民一代在社交媒体环境中成长,短视频平台中大量理想化的恋爱模板,偶像剧中的浪漫情节,都在潜移默化中加速了青少年对亲密关系的好奇与向往,某市重点中学的匿名调查显示,78%的初中生认为"早恋"是正常现象,其中52%的女生表示曾对异性产生过好感。

值得关注的是,当代青少年的情感表达呈现多元化特征,不同于过去单纯的纸条传情,现在的青少年更倾向于通过社交软件维持"线上暧昧",在虚拟空间中体验情感互动,这种新型互动模式既降低了现实交往的心理压力,也带来了网络依赖等新问题,教育工作者发现,很多被家长定义为"早恋"的行为,实际上只是青少年寻求情感认同的社交尝试。

危机与转机:情感教育的双面镜

将青春期情感萌芽妖魔化可能引发更严重的教育危机,某心理咨询机构的数据显示,强制干预导致的亲子冲突案例中,有43%与情感问题相关,被粗暴压制的青少年更容易产生逆反心理,采取更隐蔽的交往方式,甚至引发离家出走等极端行为,更值得警惕的是,错误的教育方式可能影响青少年建立健康亲密关系的能力,为成年后的婚恋观埋下隐患。

智慧的教育者会将情感萌动转化为成长契机,上海某示范性中学开展的"情感素养课程"提供了成功范例:通过情景剧模拟、经典文学作品解析等方式,引导学生理解爱情的责任与边界,参与项目的学生不仅提升了情绪管理能力,其学业成绩平均提升12%,充分证明科学引导的积极作用。

构建支持系统:家庭、学校与社会的协同育人

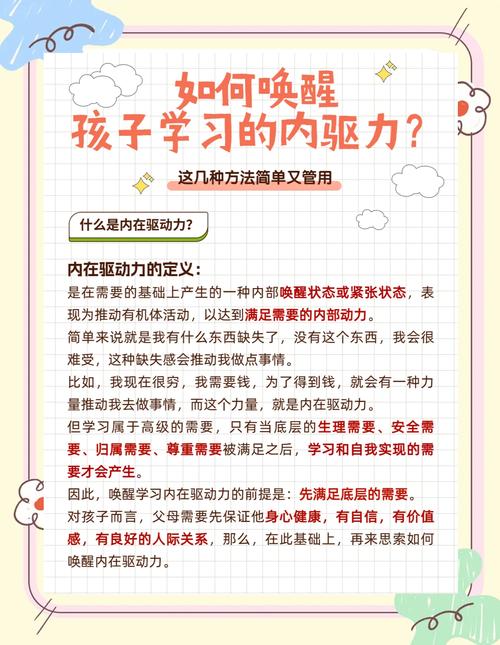

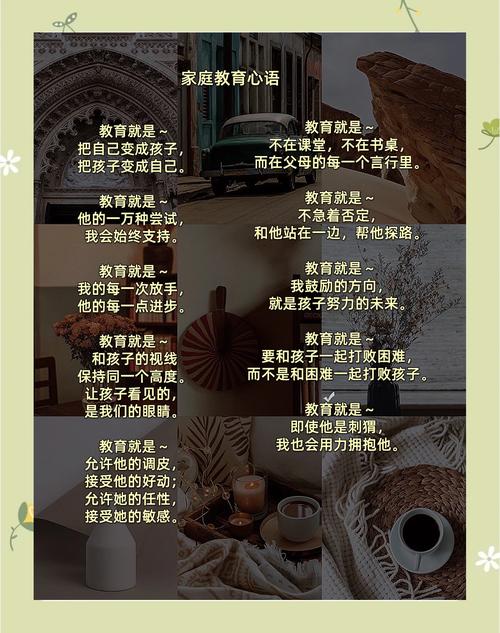

家庭场域中,父母需要完成从"监管者"到"倾听者"的角色转变,当发现女儿出现情感波动时,保持开放而非审判的态度至关重要,建议采用"三明治沟通法":先表达理解("妈妈年轻时也有过类似感受"),再提出建议("你觉得这样处理是否合适"),最后给予信任("需要帮助随时找我"),这种对话方式能有效建立情感联结,避免对抗情绪。

学校教育应当建立分级干预机制,对于普通的情感萌动,可通过团体辅导普及青春期知识;对陷入情感困扰的学生,则需要专业心理教师介入,北京某中学设立的"心灵树洞"信箱,每周收到30余封咨询信件,其中60%涉及人际交往问题,这种匿名倾诉渠道极大缓解了学生的心理压力。

社会环境方面,需要构建更友好的青少年成长空间,文化监管部门应对网络情感类内容建立分级制度,媒体平台应主动设置"青少年模式",过滤过度成人化的恋爱信息,社区可组织亲子工作坊,帮助家长更新教育理念,掌握科学的沟通技巧。

从现象到本质:教育哲学的深层反思

重新定义"早恋"概念是教育现代化的必然要求,在芬兰的基础教育体系中,13-15岁学生的"人际关系"课程就包含情感管理模块,这种超前布局使得芬兰青少年的心理健康指数常年位居欧洲前列,这提示我们,与其纠结"是否正常"的价值判断,不如将重点转向"如何引导"的方法探索。

建立发展性评价体系是破解困局的关键,教育者需要建立动态观察机制,通过日常行为记录、心理测评量表等工具,区分正常的情感表达与问题行为的早期征兆,对绝大多数处于灰色地带的案例,应采取"观察-支持-引导"的渐进策略,而非简单粗暴的禁止。

在这个信息爆炸的时代,青少年的情感世界比任何时期都更复杂,当我们以更开放的胸襟理解13岁女孩的情感萌动,用更专业的策略进行引导,那些曾被视作"问题"的青春故事,终将转化为滋养生命成长的珍贵养分,教育的真谛不在于消灭问题,而在于培养解决问题的智慧,这正是现代教育者需要共同修炼的育人艺术。