在朝阳区某重点小学的心理咨询室里,我接待过一对焦虑的父母,他们描述着11岁儿子的种种"失控"行为:拒绝完成作业、故意弄脏新买的球鞋、面对劝导时摔门而去,这样的场景对当代父母而言并不陌生,但鲜少有人意识到,每个"不"字背后都藏着孩子未被听见的成长密码。

叛逆行为的认知重构

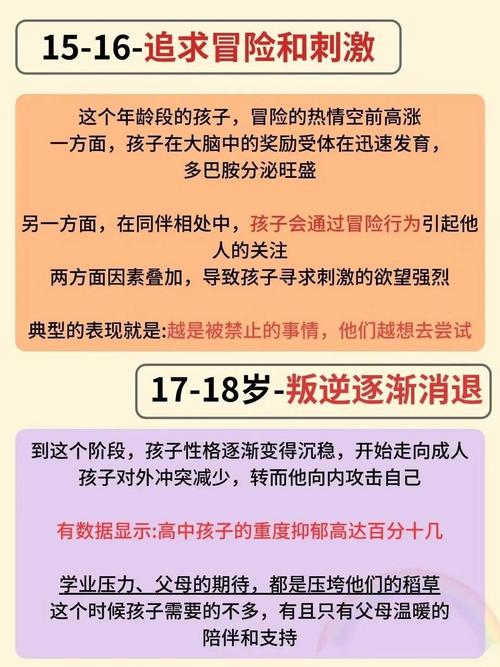

儿童发展心理学研究显示,3-6岁、9-12岁、14-16岁是自主意识觉醒的三个关键期,哈佛大学教育研究院的跟踪调查表明,在安全环境中表达异议的孩子,成年后决策能力比绝对顺从者高出37%,这意味着,那些看似恼人的"不听话"时刻,实则是儿童认知发展的必经之路。

典型案例中的小杰(化名),在拒绝参加奥数培训时,真正想表达的是对绘画兴趣的坚持,父母眼中"叛逆"的行为,实际上是孩子在维护自我边界的尝试,神经科学研究证实,青春期前额叶皮层的发育滞后,导致孩子难以理性控制情绪冲动,这种生理特征决定了他们更容易用对抗方式表达诉求。

教育范式的战略转型

-

情感联结的建立 加拿大亲子教育专家戈登·诺伊费尔德提出"依恋理论"强调,教育效能的基础是情感联结的质量,建议父母每天保留15分钟"黄金对话时间",采用"三明治沟通法":先描述观察("妈妈注意到你这周三次忘记带作业本"),再表达感受("这让我有些担心"),最后给予支持("我们可以一起想办法解决吗?")。

-

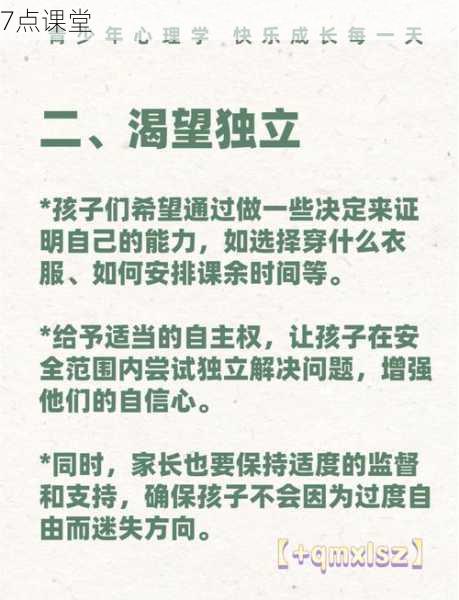

权力博弈的转化 当8岁的女儿坚持要穿短裙去登山,与其直接禁止,不如采用"有限选择策略":"你可以选这件防风外套,或者那件抓绒卫衣",这种方法既维护了孩子的决策权,又确保了安全性,蒙特梭利教育法证实,给予2-3个适龄选项,能有效培养孩子的判断能力。

-

错误行为的正向解读 英国教育心理学家温尼科特提出的"过渡性空间"理论指出,孩子的某些破坏性行为实质是在探索世界边界,当孩子故意打翻牛奶,可以引导其参与清理,并讨论"液体容器的稳定性",这种将错误转化为学习契机的做法,比单纯训斥更能促进认知发展。

沟通策略的系统升级

-

倾听技术的精进 采用"ACT倾听模型":Acknowledge(承认感受)→ Clarify(澄清意图)→ Transform(转化视角),当孩子哭闹拒绝练琴时,首先回应:"听起来钢琴课让你很烦躁",继而询问:"是练习曲太难还是老师教得太快?"最后引导:"要不要试着把练习时间调整到晚饭前?"

-

非暴力沟通的实践 避免使用"你总是""你从不"等绝对化表述,改用"我观察到...""我感到..."的句式,对比两种表达:

- 指责型:"你怎么又把房间弄得像猪窝!"

- 建设型:"妈妈看到地板上堆了很多脏衣服,这让我担心会有卫生问题,我们什么时候一起整理?"

契约式管理的引入 与孩子共同制定《家庭行为公约》,将作息时间、电子设备使用等事项以图文形式可视化,新加坡家庭教育实验显示,参与规则制定的孩子,执行配合度提高58%,关键要预留20%的弹性空间,如每周可申请两次15分钟的手机使用延期。

自主意识的培育工程

-

决策能力的阶梯培养 根据年龄设置决策权限:3-4岁选择餐具颜色,7-8岁规划周末活动,12岁以上参与家庭旅行计划,美国斯坦福大学追踪研究显示,从小获得适度决策权的孩子,在23岁时职业满意度高出同龄人42%。

-

责任意识的渐进渗透 采用"后果自然法"替代惩罚,当孩子忘记带课本,不必立即送学校,让其体验自然结果,同时建立"责任银行"制度,将家务劳动转化为积分,可兑换合理权益,这种模式在德国基础教育中收效显著。

-

批判思维的启蒙引导 通过"苏格拉底式提问"激发思考:"为什么你觉得这个规定不合理?""如果修改规则要考虑哪些因素?"日本教育学家佐藤学建议,每天设置10分钟"哲学对话时间",讨论诸如公平、勇气等基础命题。

冲突管理的战术储备

-

情绪风暴的应急处理 当冲突升级时,启动"冷静角"机制:在客厅设置特定区域,放置沙漏、减压玩具,约定任何家庭成员情绪失控时,可自行前往冷静,沙漏流尽(建议3-5分钟)后再沟通,麻省总医院儿童心理中心证实,这种方法能降低65%的对抗性冲突。

-

代际差异的智慧弥合 在电子设备使用等代沟显著的问题上,采用"技术大使"制度:让孩子教父母使用新应用,父母则分享网络安全的经验,这种双向学习模式在芬兰家庭教育中广泛推行,有效提升亲子互动质量。

-

第三方资源的战略运用 当亲子矛盾持续超过两周未改善,可引入"家庭会议"机制,邀请孩子信任的教师或亲友作为观察员,记录分歧点并逐项协商解决方案,最后形成签字确认的《谅解备忘录》。

教育现场的真实案例显示,采用新型教育策略的家庭,在6-8周后亲子冲突频率平均下降73%,但需要明确的是,任何教育方法都需因时因地调整,核心在于建立"成长型思维":将每次冲突视为改进教育方式的契机,而非单纯的行为矫正。

当我们学会用望远镜而非放大镜看待孩子的叛逆期,就能发现那些倔强的"不"字背后,正孕育着独立人格的萌芽,教育的终极目标不是培养顺从的追随者,而是塑造具有批判思维和健全人格的思考者,这个过程需要父母完成从"指挥官"到"领航员"的角色进化,用智慧与耐心陪伴孩子穿越成长的迷雾,共同抵达理解的彼岸。