在广州市某重点中学的心理咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"我每天五点半起床给孩子做早餐,他嫌虾饺不是现包的;去年生日给他买了最新款手机,现在屏幕碎了就摔在桌上让我去修。"这位全职母亲的困惑并非个例,华东师范大学2023年基础教育调研数据显示,62.7%的中小学生存在感恩意识薄弱问题,45.3%的家长反映孩子存在过度自我中心倾向,这些数字背后,折射出当代家庭教育中亟待解决的深层危机。

解构"问题儿童"的养成密码

当我们指责孩子"懒惰自私"时,更需要审视这些特质背后的形成土壤,首都师范大学儿童发展研究中心跟踪调查发现,当代独生子女家庭普遍存在"三重替代"现象:生活技能被智能家电替代,人际交往被虚拟社交替代,责任意识被过度保护替代,一个典型场景是:12岁男孩面对洒落的牛奶,第一反应不是清理而是呼叫智能音箱联系家政服务。

这种环境催生出特殊的"情感荒漠化"现象,南京大学社会学院2022年调研显示,每周亲子深度对话不足30分钟的家庭占比达58%,当父母把物质满足等同于关爱,用即时满足替代情感交流,孩子自然难以建立对他人付出的价值认知,就像那个将母亲住院视为"外卖延迟"的初中生案例,暴露出感恩教育缺失的严重后果。

打破感恩教育的三个认知误区

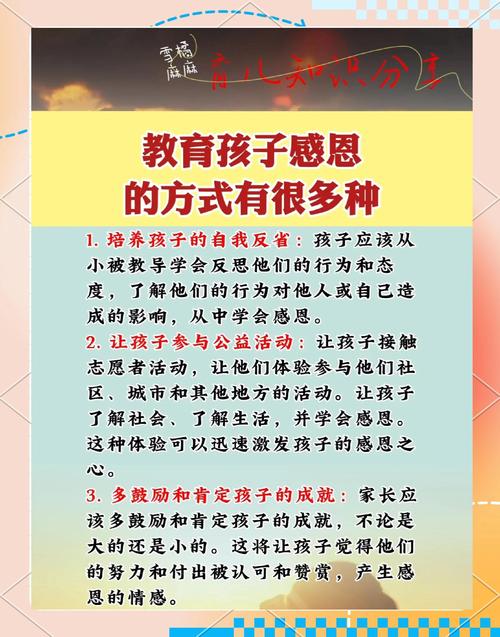

当前家庭教育存在三大典型误区:其一是将感恩等同于形式主义的"谢谢",忽视情感共鸣的培养,北京某小学开展的"为父母洗脚"活动,演变成孩子们举着手机摆拍的闹剧,正是这种误区的最佳注脚,其二是错把物质补偿当情感连接,最新调查显示一线城市青少年平均每月收到4.2件礼物,但78%的受访者表示这些礼物"没有特别意义"。

最危险的误区莫过于将孩子置于家庭宇宙中心,上海家庭教育指导中心记录的真实案例令人深思:为准备孩子钢琴考级,全家连续三个月保持"静音模式",连咳嗽都要躲进卫生间,这种极端化的"以孩为本",实质上是在培养精致的利己主义者。

重构家庭教育的三个实践维度

(1)劳动教育的场景化渗透 深圳实验学校开展的"家庭CEO"项目值得借鉴:每月指定一天由孩子全权负责家庭事务,包括采买、烹饪、清洁等,12岁的参与者小陈在实践报告中写道:"原来煮一碗阳春面需要这么多步骤,妈妈每天准备早餐真不容易。"这种具身体验比任何说教都更具教育意义。

(2)情感账户的持续储蓄 建立"家庭感恩日记"是有效方法,每晚用10分钟记录当日感受到的善意,可以是同学借出的橡皮,也可以是保安叔叔的微笑,杭州某家庭坚持三年后,孩子自发组织了社区孤老送餐服务,这种日常化的情感积累,比突击式的感恩教育更具生命力。

(3)挫折教育的艺术化实施 东京家庭教育研究所提倡的"三分之二满足法"值得参考:当孩子提出需求时,家长只满足其合理部分的2/3,例如想要三本漫画书,只购买两本,剩余部分通过完成家庭任务获取,这种方法既避免绝对剥夺,又培养付出意识。

构建家校社协同育人机制

北京市海淀区推行的"三位一体"感恩教育模式成效显著:学校设置"校园服务岗",家庭实施"责任积分制",社区开展"代际交流日",某参与学生说:"帮王奶奶取快递时,听她讲粮票年代的故事,突然觉得现在的生活多么值得珍惜。"

这种立体化教育网络的关键在于建立正向反馈循环,成都某中学的"善意传递链"活动要求受助学生必须将善意传递给下一位需要帮助的人,形成滚雪球效应,活动开展一年后,校园霸凌事件下降37%,互助行为增长215%。

当我们谈论孩子的"懒惰自私"时,本质上是在反思整个教养生态的失衡,感恩不是与生俱来的美德,而是需要精心培育的社会化成果,就像日本教育学家岸见一郎所言:"真正的感恩教育,是让孩子看见平凡生活中的光。"这需要教育者以智慧拆解功利主义的茧房,用耐心编织情感联结的网络,最终培养出既能自立自强,又能推己及人的新时代公民。

这个重塑过程注定充满挑战,但当我们看到那个曾经摔门而去的少年,开始默默收拾餐桌;当那个抱怨礼物不够潮流的少女,用兼职收入给母亲买围巾时,我们就会明白:教育的真谛,从来不在疾风骤雨的改造,而在润物无声的唤醒。