当乖巧成为枷锁

在幼儿园的走廊里,5岁的朵朵又一次主动帮同学收拾散落的积木,却把自己的水彩笔让给了插队的同伴;小学三年级的航航每天帮同学做值日,却总在体育课时躲在角落,因为"怕大家觉得我跑得慢就不喜欢我了",这些看似"懂事"的行为背后,隐藏着一个被教育界持续关注的课题——儿童讨好型人格的矫正与干预。

第一章 识别隐形的求救信号

1 过度付出的"小太阳"

讨好型儿童往往表现出超越年龄的体贴:主动承担调解员角色、习惯性礼让、对批评异常敏感,某重点小学的心理普查显示,32%的8-12岁儿童存在"优先满足他人需求"的行为模式,其中14%已出现焦虑躯体化症状。

2 被误解的"高情商"

这类儿童常被误认为社交能力出众,实则存在显著差异:真正高情商者能平衡自我与他人需求,而讨好型人格会因同伴的负面评价出现睡眠障碍、厌食等生理反应,上海儿童医学中心2022年的研究指出,长期压抑情绪的讨好型儿童,青春期出现抑郁倾向的概率是同龄人的3.2倍。

第二章 溯源:善意背后的成长裂痕

1 家庭互动模式的镜像效应

临床心理学案例显示,61%的讨好型儿童生活在"条件式关爱"环境中,当7岁的乐乐画出"妈妈笑的时候最幸福"的家庭画时,治疗师发现其潜意识将自我价值与取悦他人直接挂钩。

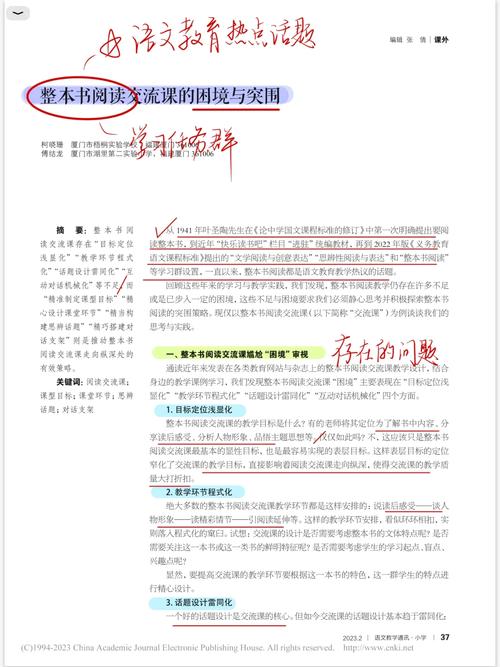

2 教育场景中的强化机制

某双语学校的跟踪调查揭露:教师更倾向表扬"帮助老师维持纪律"的学生,这种单向度评价体系导致28%的学生发展出表演型助人行为,当9岁的 Mia 在作文中写下"如果考不到前三名,我就是全家人的累赘",折射出成就焦虑与自我认同的深度捆绑。

第三章 重建健康人格的四维策略

1 认知重塑:建立情绪坐标系

- 情绪温度计练习:让孩子每天用不同颜色标注心情,引导发现"让出玩具后的黄色(失落)比得到表扬的红色(开心)更持久"

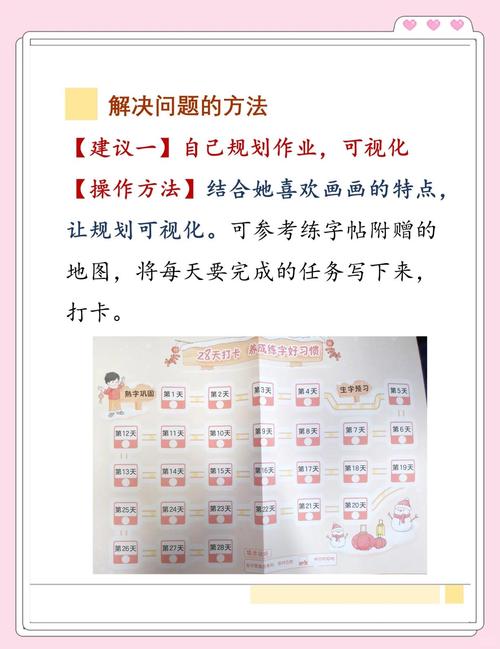

- 需求排序游戏:设计情景卡牌,让孩子练习说"我现在想先完成拼图,半小时后再帮你找橡皮"

- 镜像对话技术:当孩子说"他们都让我当队长",回应"你愿意当队长吗?你的感觉更重要"

2 行为训练:设置健康边界

- "我的权利清单":与孩子共同制定包括"拒绝的权利"、"犯错的权力"等10项基本权利

- 渐进式拒绝训练:从"我想再玩五分钟"到"这次我不想分享零食",建立拒绝肌肉记忆

- 冲突情景模拟:通过角色扮演,让孩子体验被拒绝后关系依然稳固的现实

3 家庭系统改造计划

- 破除表扬陷阱:将"你真听话"改为"妈妈注意到你今天选择了自己想要的冰淇淋"

- 脆弱示范法:家长主动展示"今天工作没做好,但我在学习接受不完美"

- 家庭会议改革:设立每人必须发表不同意见的"反对者日"

4 教育生态重构

- 多元评价体系:在班级设立"勇敢说'不'奖"、"独特创意奖"

- 同伴互助新范式:将"帮助同学"任务改为"发现三个让自己开心的助人方式"

- 情感教育课程:引入身体感知练习,教孩子识别"胃部发紧可能是委屈的信号"

第四章 转化:从取悦到共生的成长案例

在北京某实验小学的干预项目中,11岁的讨好型儿童小哲经过三个月训练,完成了令人惊喜的转变:

- 第1周:在心理剧演出中首次举手表示"我想演反派"

- 第6周:数学课上主动指出老师板书错误

- 第12周:组织班级义卖时提出"按兴趣分组,不需要都来我的组"

跟踪数据显示,参与该项目的儿童在自我效能感量表上的得分提升47%,同伴关系满意度提高32%,而焦虑指数下降28%。

第五章 守护者的自我修养

1 教育者的认知升级

- 警惕"便利贴小孩"现象:那些总是默默整理教具的孩子可能需要更多关注

- 重构班级管理:将"谁愿意帮忙"改为"需要帮忙的同学请举手"

- 建立差异包容机制:允许助人行为有不同表达方式

2 家长的觉察清单

- 每周记录孩子三次自主选择时刻

- 检查家庭对话中"别人家孩子"的出现频率

- 观察孩子独处时的放松程度

让灵魂直立行走

每个讨好型儿童都是折翼的观察家,他们敏锐捕捉着世界的情绪波动,却遗忘了自己心跳的节奏,教育的终极使命不是培养完美的适应者,而是培育完整的人,当我们教会孩子"善意不必以自我消融为代价",实际上是在重建一代人的心理免疫系统,这需要教育者具备破茧的勇气——不仅要接纳孩子真实的样子,更要为那些尚未成型的自我提供生长的缝隙,正如儿童心理学家卡尔·罗杰斯所说:"奇妙的悖论在于,当我允许自己成为自己时,改变恰恰就此发生。"