(全文共1280字)

初夏的傍晚,张女士发现女儿的书包里多了盒巧克力,13岁的少女开始在意发型搭配,手机相册里保存着同班男生的篮球照,这种微妙变化像投入湖面的石子,让无数家长陷入焦虑:那个扎着马尾蹦跳上学的小女孩,怎么突然有了不能说的秘密?

早恋现象的本质解码 青少年心理研究表明,12-14岁是性意识觉醒的关键期,北京师范大学发展心理学实验室的跟踪数据显示,当代青少年情感萌动期较二十年前提前了1.3岁,这与营养改善、信息接触面扩大直接相关,此时的"恋爱"更多是荷尔蒙驱动的情感探索,本质是对自我认知和社会关系的初体验。

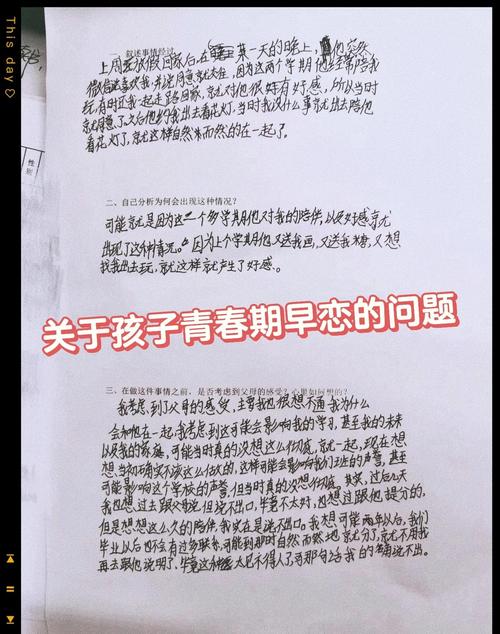

某重点中学心理咨询室的统计揭示:78%的所谓"早恋"实为亲密同伴关系,仅有9%存在实质性交往行为,那些藏在课本里的情书、操场上的对视,往往承载着对成长的向往而非真正的爱情。

家长的典型应对误区

- 监控型管教:安装手机监控软件、突击检查书包等行为,在朝阳区某初中的调查中导致23%学生出现逆反性亲密行为。

- 道德审判:"不知羞耻""不务正业"等标签化评价,容易造成永久性亲子隔阂。

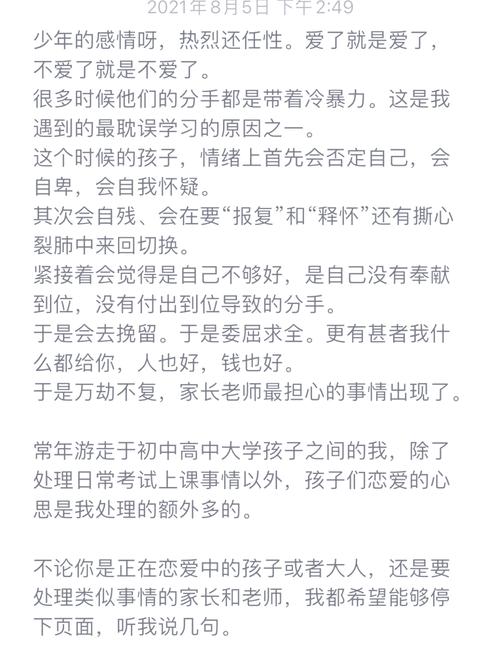

- 粗暴干预:某三甲医院青少年心理科接诊案例显示,强行转学拆散的处理方式,32%引发抑郁倾向。

科学处理的黄金三角原则

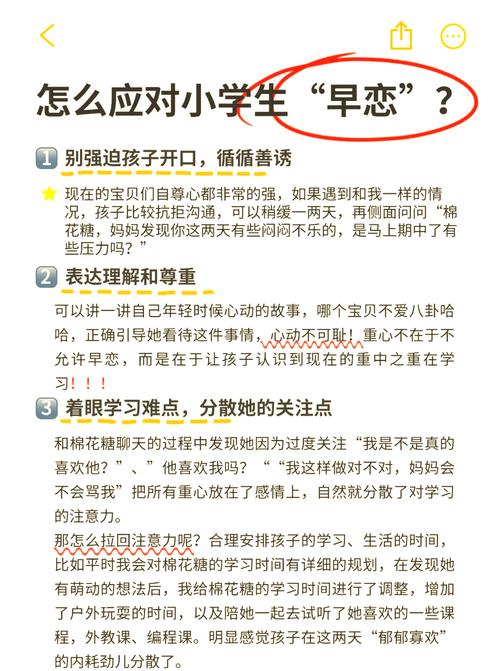

- 认知重构:理解这是正常的成长课题而非洪水猛兽,就像幼儿期的分离焦虑,这是建立情感认知的必经阶段。

- 关系优先:维护亲子信任纽带胜过纠正具体行为,上海家庭教育研究会2023年调研显示,保持畅通沟通渠道的家庭,孩子主动求助概率高出47%。

- 成长视角:将事件转化为情商教育契机,知名教育学家李玫瑾提出的"情感接种理论"强调,适度的情感体验能增强未来的免疫力。

实操应对指南

-

观察期(1-2周) • 建立行为基线:记录作息、成绩、社交的量化变化 • 收集环境信息:通过家委会了解学校整体氛围 • 自我情绪管理:每天进行15分钟正念呼吸练习

-

破冰沟通术 • 情景带入:"妈妈初中时也崇拜过学霸班长"(共情建立) • 第三方切入:讨论近期青春题材影视剧情节 • 价值澄清:"你觉得好朋友和男朋友的区别是什么?"(启发式提问)

-

智慧引导策略 • 时间规划:共同制定周末日程表,自然压缩独处时间 • 社交扩容:组织4-6人学习小组,拓展交际圈层 • 目标转移:"市青少年科技创新大赛要不要组队参加?"

-

底线守护机制 • 身体界限教育:赠送生理科普绘本《致含苞待放的你》 • 网络安全指导:模拟社交软件诈骗情景演练 • 紧急预案:约定"任何情况下接你回家"的安全暗号

家庭生态系统的协同进化 华东师范大学家庭研究院追踪研究显示,70%的早恋案例折射出家庭情感缺失,每周四次的家庭晚餐、每月两次的户外活动能有效提升情感满足度,父亲的角色尤为关键,其参与的亲子活动能使孩子建立更健康的异性认知模型。

案例启示:杭州某初中班主任记录的38个早恋案例中,采用"情感疏导+兴趣转移"组合策略的家庭,85%在3个月内自然转化关系,值得注意的是,这些家庭普遍保持着每周10小时以上的优质陪伴。

尾声: 站在心理咨询室的单向玻璃前,看着女儿坦然倾诉心事,李女士突然理解:那些欲言又止的悸动,不过是成长发出的邀请函,当我们放下"早恋"这个充满焦虑的标签,看见背后那个努力认识自我、探索世界的少年,便会发现:春日枝头的花蕾,需要的不是塑料大棚的保护,而是学会在微风细雨中挺拔生长。

(附:青少年心理援助热线12355;推荐阅读《解码青春期》《十几岁孩子的正面管教》)