在当代家庭教育现场,一个令人心碎的咨询诉求正悄然增多:"孩子最近总说讨厌妈妈""女儿不愿和我说话""儿子故意和我对着干",这些来自母亲的困惑背后,折射着现代家庭关系中最具挑战性的课题——当血浓于水的亲子纽带出现疏离迹象,我们该如何理解、应对并重建这份珍贵的情感连接?

超越表象的深层心理动因 儿童对母亲产生抵触情绪并非简单的"叛逆"标签可以概括,发展心理学研究表明,3-12岁儿童对主要抚养者的态度转变往往承载着复杂的心理诉求,学龄前儿童可能因自主意识萌芽而抗拒过度保护,小学生可能将学业压力投射到监管者身上,青春期前期的孩子则可能通过否定母亲来确立自我边界。

临床案例显示,某7岁男孩在母亲二胎产后出现强烈排斥行为,深层心理实则是对被分走关注度的焦虑;而某五年级女生突然拒绝与母亲沟通,追踪发现源于母亲长期将其与"别人家的孩子"比较造成的自我价值感缺失,这些案例揭示:孩子的负面情绪往往是内心需求未被看见的求救信号。

常见误区与应对失当 多数家长在遭遇孩子疏离时,容易陷入三个典型误区:首先是情感绑架式的"我为你付出这么多",这会使孩子背负罪恶感而更加退缩;其次是简单归因于"叛逆期到了",错过最佳干预时机;最危险的是采取冷战策略,使暂时的情感波动固化为持久的关系创伤。

某私立学校的跟踪调查显示,采取"你不理我我也不理你"应对方式的家庭,三个月后亲子关系恶化率高达67%,而立即启动沟通的家长中,82%在专业指导下实现了关系修复,这提示我们:处理亲子疏离如同救治创口,及时得当的干预至关重要。

分阶段修复策略体系 0-6岁阶段:建立安全型依恋 此阶段出现排斥多与分离焦虑或教养方式有关,建议实施"渐进式陪伴法":每天设定15分钟完全属于孩子的"特别时光",通过共读绘本、角色扮演等方式重建信任,关键要避免"补偿式溺爱",而应通过稳定的回应建立安全感。

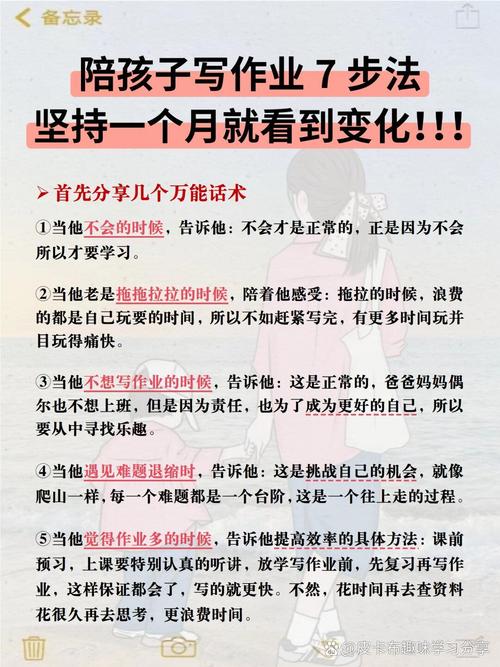

7-12岁阶段:重构沟通模式 学龄儿童的疏离常源于自主权缺失,可采用"选择权渐进赋予法":从决定晚餐菜单到自主安排作业时间,逐步培养其决策能力,同时建立"情绪天气预报"制度,用红黄蓝三色贴纸帮助孩子表达当日心情,为情感交流创造非对抗性渠道。

青春期前期(12-15岁):重塑边界意识 这个阶段需要智慧地完成从"管理者"到"指导者"的角色转换,建议设置"家庭议事厅"机制,每周固定时间平等讨论家规修订,某初中实施的"亲子换位日"活动显示,让家长体验孩子的时间安排,能有效提升双方的理解度。

修复工程中的关键技术

- 情绪解码训练:教导家长识别"我讨厌妈妈"背后的真实诉求,可能是"我需要更多尊重"或"请相信我能做好"。

- 非暴力沟通四步法:观察-感受-需要-请求,将"你怎么总是不听话"转化为"妈妈注意到你最近心情不好,能和我聊聊吗"。

- 积极关注技术:设置"优点发现本",每天记录孩子三个积极表现,逐步改变负面互动模式。

- 第三方缓冲机制:引入孩子信任的亲属或教师作为临时沟通桥梁,避免情绪对峙。

预防性关系维护指南

- 建立"情感账户"概念:日常中通过拥抱、肯定等正向互动进行"存款",冲突时才能有"余额"可供支取

- 实施"三真原则":真诚道歉、真实表达、真心倾听,示范健康的情感处理方式

- 创设家庭仪式:固定周末早餐会、生日信件等传统,积累共同情感记忆

- 保持适度距离:给孩子留出自我成长的心理空间,避免过度卷入

某教育机构跟踪研究显示,经过系统干预的家庭,亲子关系满意度在6个月内提升41%,冲突频率下降58%,这些数据印证:亲子疏离并非不可逆转的命运,而是关系更新的契机。

化解"孩子不喜欢妈妈"的困局,本质上是场关于爱与成长的双向修行,它要求我们放下"完美母亲"的执念,以开放的心态理解代际差异,用专业的方法重建情感连接,当母亲们学会将孩子的疏离视为独立人格形成的必经之路,当孩子们理解严厉背后的深情,这段暂时蒙尘的亲情,终将在智慧与耐心的打磨中焕发新的光彩,爱的能力从不是与生俱来的天赋,而是需要终身修炼的艺术。