从误解到接纳

在北京市某重点小学的心理咨询室里,10岁的林林攥着衣角低头不语,他的母亲焦虑地陈述:"这孩子总是不肯开口,班上活动从来不参加,老师说他可能有自闭症。"这个场景折射出当下社会对内向儿童的普遍误解,根据英国心理学家艾森克的人格理论,内向性格是正常的气质类型,其核心特征是能量获取方式不同——他们通过独处而非社交获得心理能量。

神经科学研究显示,内向者大脑中的乙酰胆碱神经通路更为敏感,这导致他们对刺激更易产生应激反应,美国明尼苏达大学发展心理学实验室通过20年追踪研究发现,30%的儿童具有典型内向特质,这类孩子在专注力、创造力和深度学习能力方面往往更具优势,将内向等同于社交障碍,如同将百合强行改造成玫瑰,既违背自然规律,又扼杀独特价值。

破解沉默密码:孩子不愿沟通的深层动因

在深圳某国际学校的一年级教室,教师记录到7岁的朵朵连续三个月未主动发言,经专业评估发现,她的听觉敏感度超出常人200%,教室的噪音环境令其产生生理性不适,这揭示了一个关键事实:部分孩子的沉默是生理特质导致的自我保护机制。

从发展心理学视角剖析,儿童沟通障碍可能源于三重维度:

- 生理基础:高敏感体质、语言中枢发育滞后

- 心理防御:创伤经历形成的"缄默盔甲"

- 环境压力:不当期待引发的"预期焦虑"

典型案例显示,当8岁的阳阳被强制要求在亲戚面前表演背诗后,出现选择性缄默症状,这说明成人世界的"沟通要求"可能成为伤害性刺激,美国儿童发展协会建议,每个沉默行为都应视为需要解读的"身体语言"。

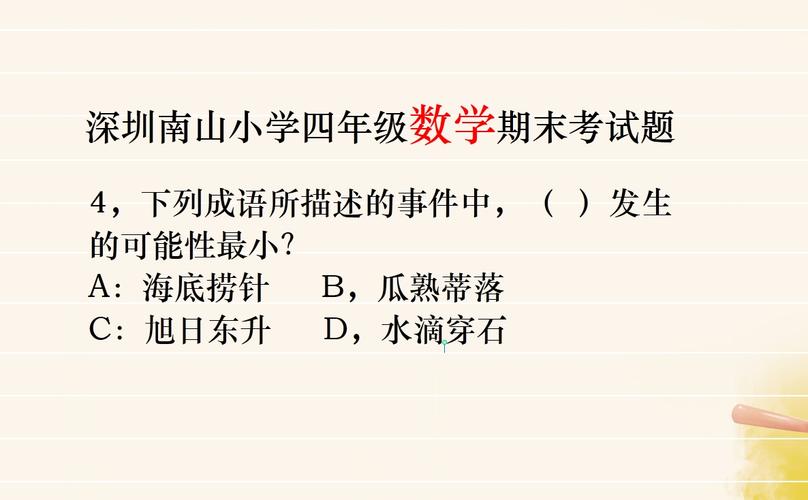

分龄应对策略:从学前期到青春期的阶梯方案

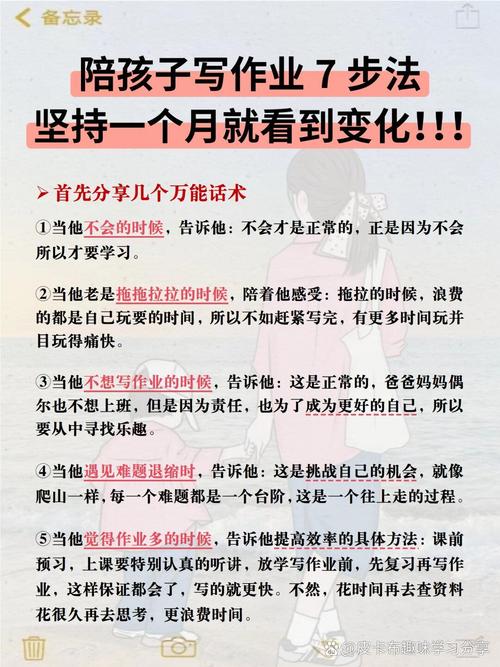

学前期(3-6岁): 上海某幼儿园采用"影子游戏法",让内向幼儿通过手偶间接表达,教师准备两个相同手偶,一个由孩子操控,另一个由教师掌握,通过角色扮演逐步建立对话信心,研究数据显示,该方法使85%的沉默幼儿在8周内开始主动互动。

小学阶段(7-12岁): 杭州某实验小学创设"静默伙伴"制度,为每个内向儿童匹配性格温和的同伴,他们通过共同照料班级植物、合作完成手工作业等非语言互动建立联结,跟踪调查显示,这种"安静社交"使孩子的社交主动性提升60%。

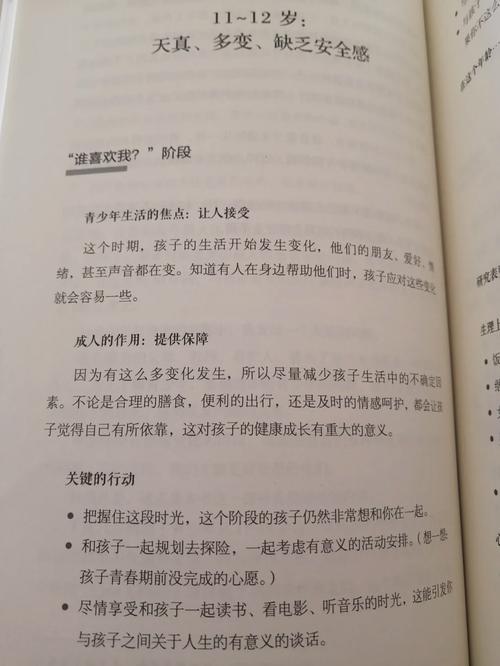

青春期(13岁以上): 成都某中学开发"话题阶梯训练":从书面留言到语音消息,再到视频对话,最后过渡到面对面交流,每个阶段设置2-3个预备话题,如"你觉得哪种恐龙最厉害"这类客观性强的话题作为切入点。

重塑沟通场域:家庭与学校的协同改造

在家庭场景中,南京某心理咨询中心推广"三灯沟通法":绿灯时间(自由表达)、黄灯时间(主题讨论)、红灯时间(绝对安静),这种结构化设计既保护内向孩子的心理空间,又创造渐进式表达机会。

学校教育改革方面,广州某重点小学将课堂应答方式多元化:除口头回答外,增设便签纸书写、平板电脑输入、手势应答等渠道,期末统计显示,内向学生的课堂参与度从23%提升至76%。

家校协同的关键在于建立"非评判性反馈系统",北京师范大学附属实验中学开发家校沟通APP,设置"今日情绪色卡"、"能量值进度条"等可视化工具,帮助家长理解孩子的心理波动周期。

优势培育计划:从沉默到深度的成长转型

苏州某创新学校为内向学生设计"深度项目制学习",允许其选择昆虫观察、机械拆解等需要高度专注的课题,在年度科技展上,这些孩子的研究成果获得37项国家专利,验证了内向者的独特认知优势。

沟通能力培养应遵循"扬长补短"原则,针对9-12岁儿童,香港教育大学研发"故事创编工作坊",鼓励内向学生将内心世界转化为绘本故事,这种符号化表达既锻炼叙事能力,又避免直接社交压力。

在成都某儿童成长中心,心理咨询师使用"沙盘疗法"引导孩子构建内心世界,5岁的默默通过摆放沙具逐渐讲述出被同学取笑的故事,三个月后开始主动邀请同伴参与沙盘游戏。

专业支持系统的构建:何时需要介入

当孩子出现以下征兆时需寻求专业帮助:

- 持续6个月以上的社交回避

- 伴随躯体化症状(如腹痛、尿频)

- 发展里程碑明显滞后

- 出现自我伤害倾向

上海儿童医学中心的多学科诊疗团队采用"彩虹评估法",通过神经检测、游戏观察、绘画分析等多维度诊断,临床数据显示,真正需要医学干预的案例仅占咨询量的12%,多数情况可通过环境调整改善。

静待花开的教育智慧

站在北京景山公园的万春亭俯瞰紫禁城,那些沉默的砖石构筑了最稳固的基座,内向孩子的成长如同培育兰花,需要适宜的温度、柔和的光照和耐心的守候,当我们放下"改变"的执念,转用发现的眼光,终将看到安静力量绽放的奇迹,正如作家苏珊·凯恩在《安静》中所说:"那些安静思考的人,正在改变这个世界。"教育的真谛,在于让每粒种子都能按照自己的时序生长。