在数字化浪潮席卷全球的今天,一个令人不安的现象正在无数家庭中悄然蔓延——学龄前儿童每天平均接触电子屏幕的时间已突破3.8小时,这个数值较十年前激增了470%,当我们目睹幼童对着闪烁的屏幕手舞足蹈时,这场看似无害的视觉盛宴背后,实则暗藏着改写儿童成长轨迹的潜在危机。

视觉系统的无声崩塌

儿童视觉神经在6岁前处于关键发育期,这个阶段眼球前后轴长度每年增长约0.4毫米,角膜曲率持续调整,持续注视电子屏幕产生的调节痉挛,使晶状体长期处于紧张状态,直接导致眼轴异常增长,北京同仁医院2023年的临床数据显示,每天观看屏幕超过2小时的学龄前儿童,近视发病率是同龄人的3.2倍,散光发生率提升至78%,更令人警惕的是,动态画面引发的过度光刺激会永久损伤视网膜黄斑区感光细胞,这种损伤在初期往往难以察觉。

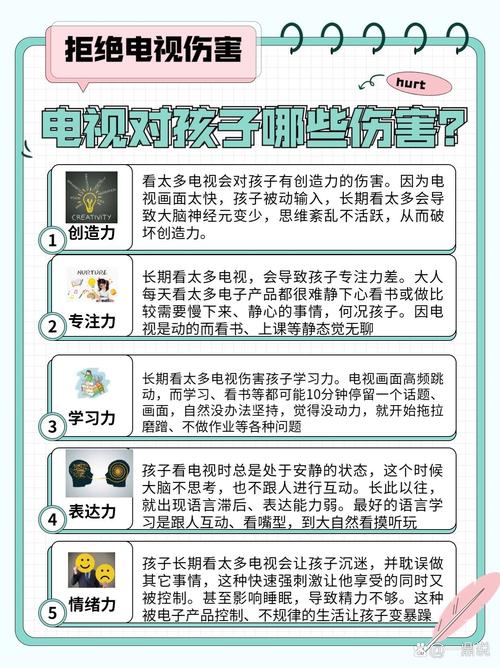

思维发展的结构性缺陷

神经影像学研究揭示,频繁接触快速切换画面的儿童,其前额叶皮层灰质密度较正常儿童降低12%-15%,这个负责逻辑推理和复杂认知的关键区域,在被动接收信息的过程中逐渐萎缩,加州大学实验表明,每天观看电视超过3小时的儿童,在问题解决测试中得分下降23%,其思维模式呈现显著的碎片化特征,当大脑习惯于被动接收加工后的信息,儿童将永久失去构建完整思维链条的能力。

情感世界的荒漠化演进

屏幕隔离了真实的情感互动,导致镜像神经元系统发育迟滞,华盛顿大学追踪研究发现,高频接触屏幕的儿童在解读面部表情测试中,正确率仅为同龄人的64%,情感共鸣能力下降37%,更值得关注的是,多巴胺分泌模式的异化使儿童对现实世界的兴趣阈值持续提升,这种神经适应机制最终将演变为对真实人际关系的慢性排斥,当电子保姆取代父母拥抱,儿童正在丧失构建健康依恋关系的关键能力。

价值认知的扭曲重构

商业动画中每小时出现11.7次暴力场景,83%的儿童节目包含隐形消费诱导,这些经过精心包装的信息正在重塑儿童的认知图式:斯坦福大学调查显示,观看广告较多的儿童将物质拥有量与幸福感正相关的比例达79%,更隐蔽的是,快餐广告的频繁出现使儿童对健康食物的排斥率提升至68%,这种饮食偏好的改变将直接影响终身的代谢模式。

在这场无声的成长革命中,每个闪烁的像素都在悄然重塑儿童的大脑结构和认知模式,当我们意识到问题的严重性时,需要的不是简单的禁止,而是构建科学的媒体接触体系:建立分龄观看标准,设计互动式观看模式,培养批判性媒介素养,只有将屏幕转化为可控的教育工具而非放任的电子保姆,才能真正守护儿童完整的成长空间,在数字洪流中保持清醒的养育智慧,这是当代教育者必须承担的责任。