高考倒计时牌上的数字不断缩减,高三家长群里的焦虑指数持续攀升,在这个特殊时期,一部私藏的手机足以让无数家庭陷入剑拔弩张的紧张状态,某重点中学的班主任曾在家长会上展示过一组触目惊心的数据:在随机抽查的200名高三学生中,78%承认存在违规使用手机行为,其中34%每天深夜使用时长超过2小时,当发现孩子将手机藏在词典夹层、台灯底座甚至暖水瓶里时,许多家长的第一反应往往是愤怒与失望,但简单的收缴与责罚往往适得其反,这场"手机攻防战"背后,折射出当代青少年教育中更深层的矛盾与困境。

手机依赖背后的心理密码

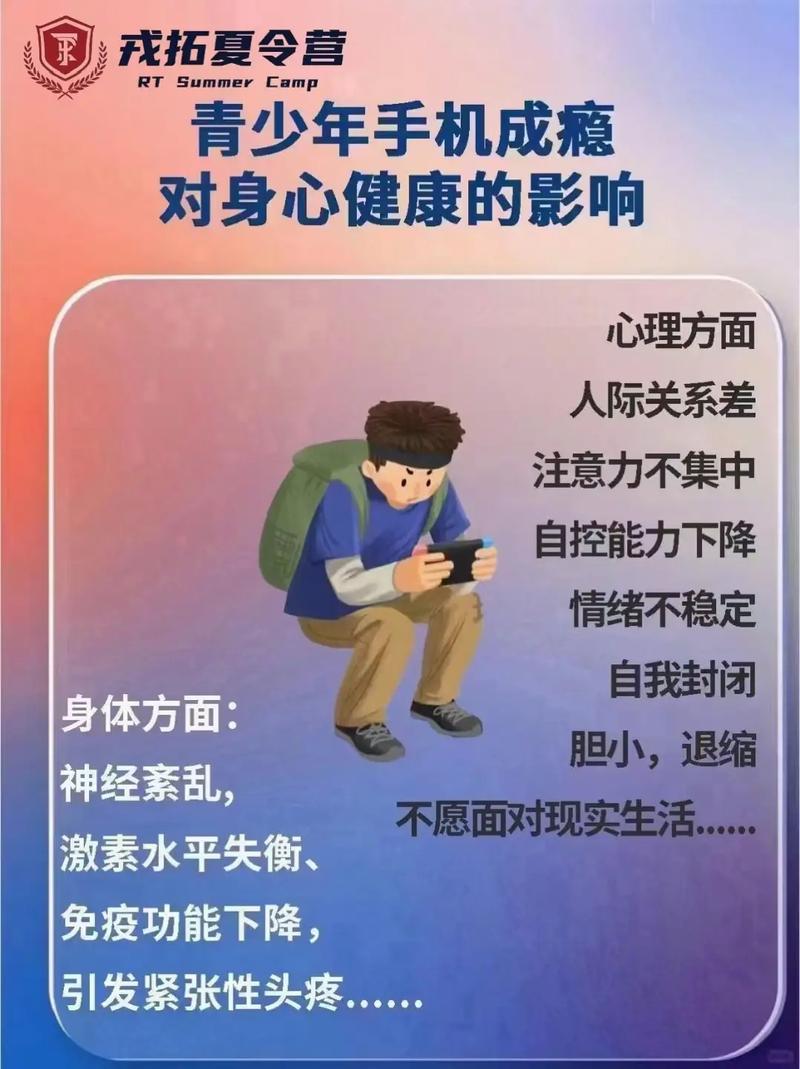

高三学生与手机的特殊羁绊,本质上是一场与压力共舞的心理博弈,当课桌上堆积如山的试卷与永远追赶不上的排名形成持续压力源时,手机屏幕里碎片化的短视频、即时反馈的游戏成就、社交软件中的同龄人共鸣,恰好构成了一个完美的压力避风港,神经科学研究表明,手机使用带来的多巴胺分泌能在瞬间缓解焦虑,但这种即时满足如同饮鸩止渴,反而会降低学生对现实难题的耐受阈值。

在重点高中任教15年的王老师发现,越是成绩优异的学生,手机使用行为越呈现"报复性"特征:某次月考后,年级前十名中有3人因通宵游戏导致次日考试失利,这种自我补偿式的放纵,实则是长期高压下的心理代偿机制,当现实世界中的自我价值感完全系于分数波动时,虚拟世界就成了维持心理平衡的最后阵地。

代际认知鸿沟加剧了这种矛盾,父母眼中"玩物丧志"的娱乐行为,于Z世代而言可能是维系社交关系的必要方式,某高三男生在心理咨询时坦言:"同学群里讨论的梗接不上,感觉自己就被排除在圈子之外了。"这种社交焦虑在高考重压下被无限放大,形成独特的"高三社交依赖症"。

传统管理手段的失效困局

当发现孩子私藏手机时,多数家长会陷入"监管-反抗"的恶性循环,某省会城市家庭教育指导中心的数据显示,采取强制没收措施的家长中,68%遭遇更隐蔽的对抗:备用机、云手机、远程控制等反侦察手段层出不穷,这种猫鼠游戏不仅消耗亲子间的信任储备,更可能激发青少年的逆反心理。

粗暴干预带来的隐性伤害往往超出预期,海淀区某重点中学的心理咨询案例显示,被当场摔毁手机的学生中,40%出现持续两周以上的情绪低落,15%产生自伤倾向,这些极端案例警示我们,简单化的处理方式可能将孩子推向更危险的孤立境地。

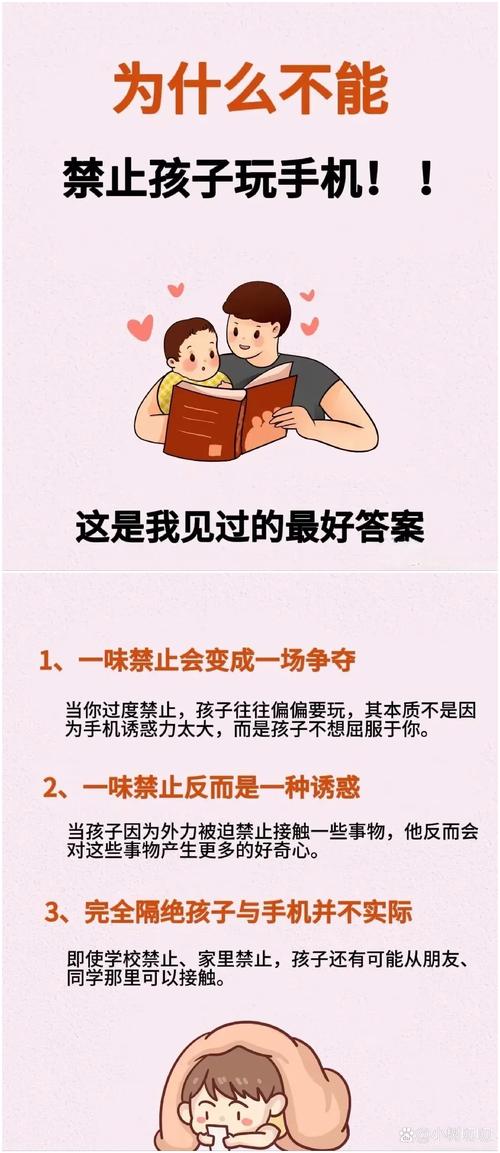

教育专家指出,当前的管理困境源于三个认知误区:将手机视为洪水猛兽的妖魔化思维、忽视青少年情感需求的工具理性思维、以及期待立竿见影效果的速成思维,这些思维定式导致家长陷入非黑即白的决策困境,反而错过了建立良性沟通的最佳时机。

破局之道的三重维度重构

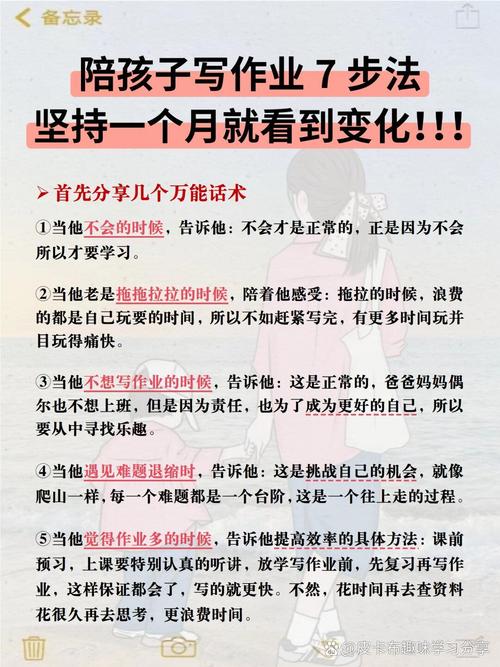

建立情感联结是破冰第一步,深圳某重点高中开展的"21天手机对话实验"证实,每天15分钟不带评判的平等交流,能使亲子冲突发生率降低53%,家长李女士分享道:"当我开始询问孩子喜欢的游戏角色时,他反而主动谈起学习中的困惑。"这种基于兴趣切入的对话模式,往往比直接讨论手机使用更有效。

契约化管理需要智慧设计,成都某家庭教育工作室创造的"手机银行"制度值得借鉴:学生自主制定使用计划,超额时长通过家务劳动或体育锻炼"赚取",违规则扣除"信用积分"影响周末自由时间,这种将自主权与责任感结合的管理方式,在87个实验家庭中取得显著成效。

压力转化体系的构建是治本之策,北京师范大学附属中学引入的"心理能量补给站"项目,通过正念冥想、运动解压、艺术表达等多元方式,帮助学生建立健康压力出口,参与项目的学生手机依赖率下降41%,学习效率提升27%,这证明当现实世界能提供足够的情感支持和价值实现时,手机自然会回归工具属性。

在这场没有硝烟的"手机保卫战"中,真正的胜利不在于收缴多少设备,而在于重建亲子间的理解桥梁,某位成功帮孩子戒除手机依赖的父亲总结道:"当我们不再把手机当作敌人,而是看作了解孩子的窗口时,改变才真正开始。"距离高考还有100天,这恰是重塑家庭沟通模式的宝贵契机,放下对抗思维,用智慧与爱心构建新的情感连接,或许就能在手机屏幕之外,发现那个渴望被理解的灵魂正在等待真正的对话。