在当代教育现场,手机管理已成为横亘在无数家庭面前的难题,当高二学生家长第三次发现孩子凌晨两点躲在被窝刷短视频时,当班主任在家长群通报本学期已有三位学生因课堂玩手机被纪律处分时,焦虑的家长群体中开始弥漫着"彻底没收手机"的呼声,但这种简单粗暴的解决方式,真的能帮助孩子顺利度过关键的高二学年吗?

手机依赖背后的心理图景 根据中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,全国高二学生日均手机使用时长达到4.2小时,其中非学习类应用占比超过78%,这个数字背后,折射出的是青少年在特定成长阶段的心理需求:渴望建立社交认同的群体归属感,追求即时反馈的刺激体验,以及在学业高压下寻求的情绪出口。

神经科学研究表明,青少年大脑前额叶皮层尚未完全发育,这使得他们在面对手机即时奖励机制时,自控能力明显弱于成年人,这种生理特征与心理需求的叠加,构成了手机依赖的深层动因,单纯没收手机,本质上是在对抗生物本能与社会需求的双重力量,往往收效甚微。

断崖式管理的隐性代价 某重点中学曾对300名高二学生进行跟踪调查,发现强制没收手机的家庭中,42%的亲子关系出现明显恶化,31%的学生通过借用他人手机、购买备用机等方式继续使用,更值得警惕的是,23%的学生因此产生焦虑、抑郁等情绪问题。

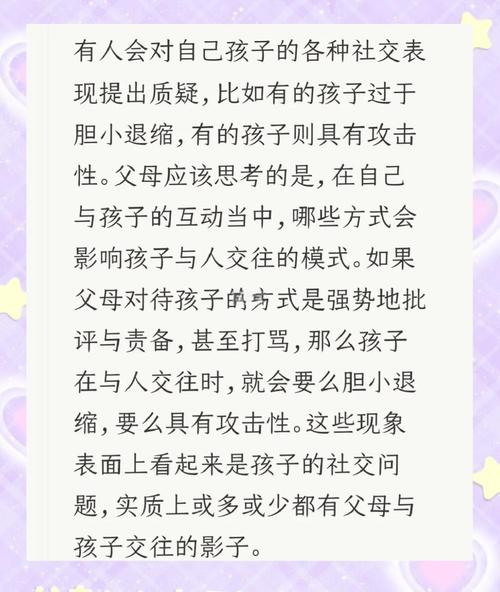

教育心理学专家李教授指出:"当家长采取没收策略时,实际上是在切断青少年重要的社会连接渠道,他们可能因此错过班级群的重要通知,无法参与同龄人间的热门话题,这种社交隔离感会加剧青春期特有的身份认同危机。"

认知重构:从"洪水猛兽"到"现代工具" 在杭州某示范性高中,教师们将手机使用纳入校本课程,通过"APP时间管理竞赛""数字素养工作坊"等形式,引导学生建立健康的使用认知,实践两年后,该校学生日均非必要使用时间下降63%,而利用学习类APP进行自主复习的比例提升至85%。

这种转变印证了教育学家杜威"做中学"理论在数字时代的适用性,当学生通过实践理解到手机本质是中性的工具,他们的使用行为就会从本能驱动转向价值驱动,家长需要帮助孩子建立这样的认知框架:手机不是敌人,失控的使用习惯才是症结所在。

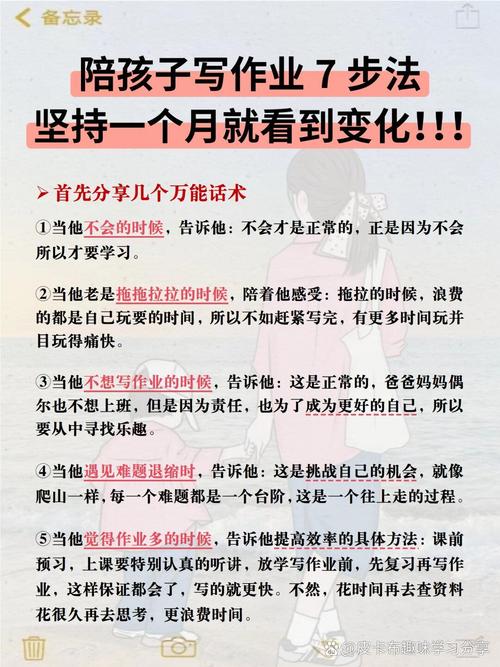

契约式管理的实践路径 北京家庭教育指导中心建议采用"三维契约法":首先由学生自主制定使用计划,包括时段、场景、内容三个维度;其次家长作为监督方提供改进建议;最后双方共同签署书面协议,这种方式将外在约束转化为内在承诺,效果显著优于单向管制。

具体操作可遵循SMART原则:设定具体(Specific)的使用时长目标,建立可量化(Measurable)的评估标准,确保目标切实可行(Achievable),与学业发展相关(Relevant),并设定明确时间节点(Time-bound),例如约定每周游戏时间不超过3小时,晚十点后手机存放于指定位置等。

替代性满足的创造策略 上海某重点高中在家长课堂中推广"兴趣置换法",建议家庭共同设计手机替代活动,当孩子出现刷手机冲动时,可以选择进行家庭烘焙、户外运动或手工创作,该校跟踪数据显示,实施该策略的家庭中,78%的学生非必要手机使用时间下降,家庭互动频率提升2.3倍。

这种策略的心理学依据在于满足青少年的基本心理需求:通过实体活动获得掌控感,在家庭协作中强化归属感,在创造性劳动中实现自我价值,当现实世界能提供足够丰富的满足渠道,虚拟世界的吸引力自然会减弱。

家校协同的赋能模式 成都某中学建立的"数字素养共同体"值得借鉴,学校每月提供使用数据分析报告,家长记录家庭管理日志,学生定期进行自我评估,三方数据经专业教师分析后,形成个性化改进方案,这种数据驱动的管理模式,使82%的参与者在一个学期内建立起良性使用习惯。

关键是要构建"监督-支持-成长"的闭环系统:学校侧重认知引导和技术指导,家庭负责情感支持和环境营造,学生则通过自我监控培养元认知能力,当三方形成教育合力,手机管理就能转化为自主管理的成长契机。

特殊情况的危机干预 对于已出现严重依赖症状的学生,北京师范大学发展心理研究所建议采用"渐进脱敏法":首先通过专业量表评估依赖程度,然后以周为单位制定递减计划,配合认知行为疗法改善非理性信念,在此过程中,家长需要接受专业指导,避免因处理不当加剧亲子冲突。

某临床案例显示,一名日均使用手机8小时的高二学生,经过12周的阶梯式干预,成功将使用时间控制在2小时内,干预方案包括设置物理隔离时段、建立替代奖励机制、发展现实社交圈层等系统性措施,这证明科学干预能有效重建行为模式。

站在教育现代化的坐标上审视手机管理难题,我们需要超越"收与不收"的二元对立,高二作为青少年走向成熟的关键期,正是培养数字时代生存能力的绝佳时机,智慧的家长应当扮演引导者而非执法者,将管理过程转化为培养自律意识、提升媒介素养的教育过程,当家庭能构建起理解、信任、引导的支持系统,手机就不再是亲子战争的导火索,而可能成为通向自主管理的阶梯,在这场数字化生存的必修课中,比管控设备更重要的,是帮助孩子建立与科技文明共处的智慧。