在某个寻常的周末清晨,8岁的小明正专注地搭建乐高城堡,母亲第三次催促他做作业的声音在耳边炸响,这个场景折射出无数家庭的真实困境:当孩子的玩心与教育需求产生碰撞,我们该如何架设理解的桥梁?当代儿童发展心理学研究表明,6-12岁儿童每日需要至少3小时自主游戏时间,这不仅是生理需求,更是认知发展的必经之路。

重新定义"玩心":儿童天性的科学认知

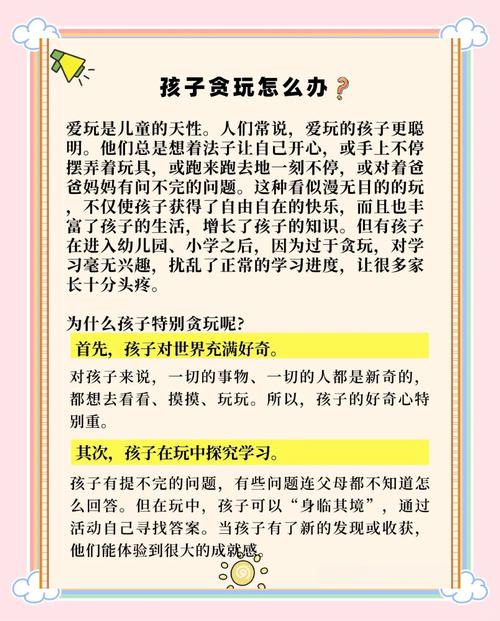

儿童神经科学的最新发现揭示,游戏时孩子大脑前额叶皮层异常活跃,这个区域恰恰负责执行功能、情绪调控等重要能力,蒙特梭利教育体系将"工作本能"视为儿童发展的核心驱动力,那些看似无意义的玩耍,实则是儿童探索世界的基本方式,在沙坑里堆砌城堡的5岁女孩,正在通过触觉建立空间概念;为玩具车设计轨道的男孩,悄然培养着逻辑思维和问题解决能力。

过度玩心往往折射出更深层的需求,三年级学生小华沉迷电子游戏的心理咨询案例显示,其行为本质是现实社交受挫后的补偿机制,北京师范大学2022年的调研数据显示,62%的"过度贪玩"儿童存在家庭情感关注不足的情况,这些数据提醒我们,表象背后的心理动因需要教育者细致观察。

分阶引导策略:从学龄前到青春期的实践路径

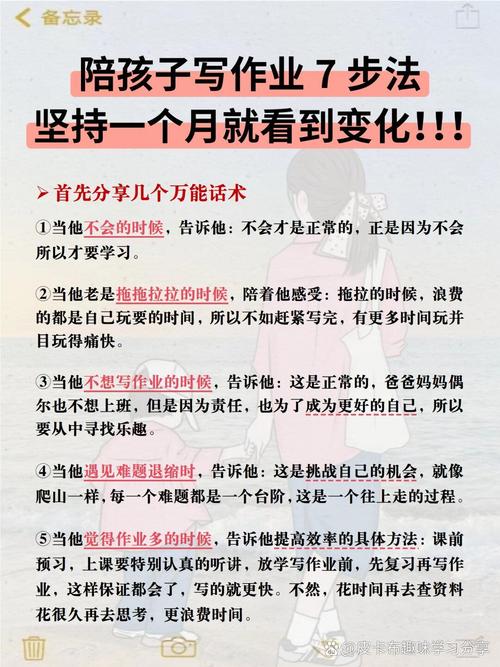

学龄前阶段(3-6岁)的引导关键在于建立规则意识,德国幼儿园的"结构化游戏"模式值得借鉴:每天设置2小时自主游戏时段,但要求孩子在结束时共同收拾玩具,家长可采用视觉化时间管理工具,如用沙漏具象化"再玩10分钟"的概念,逐步培养孩子的时间感知能力。

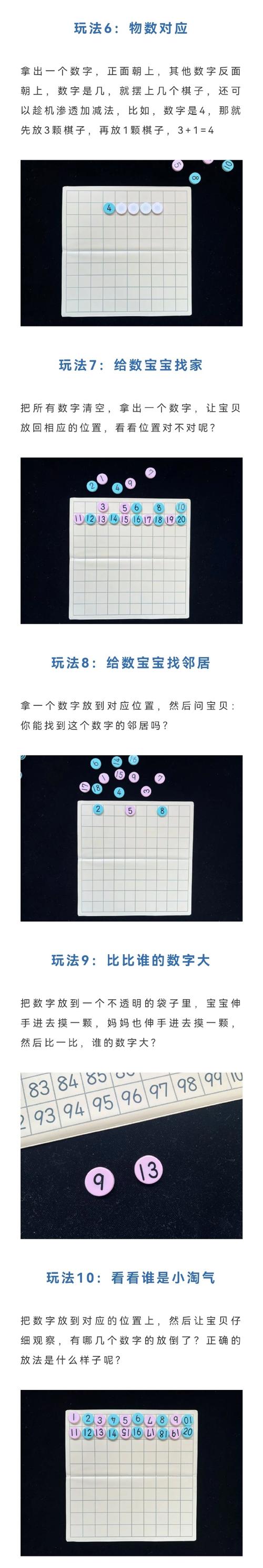

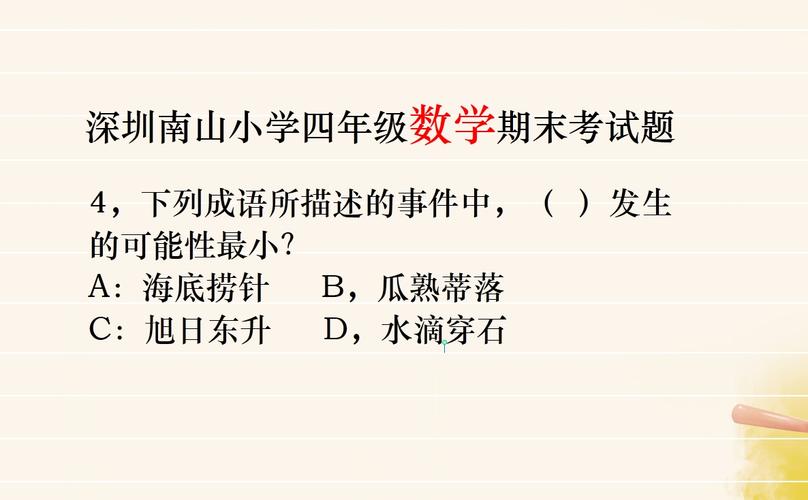

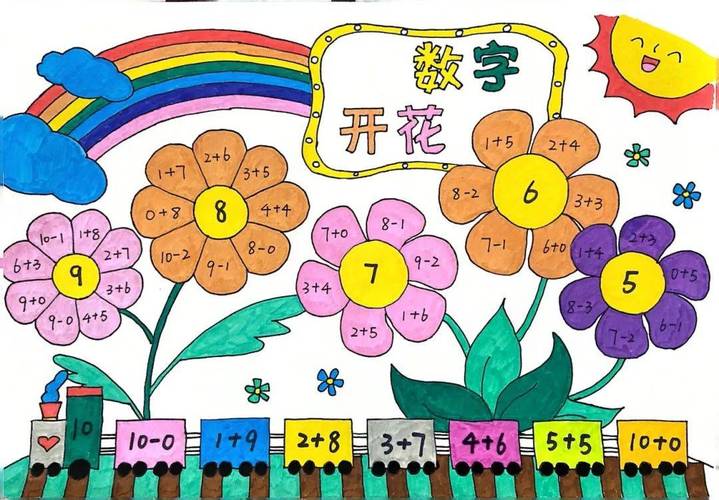

小学低年级(7-9岁)需要引入目标导向游戏,某重点小学开展的"学科游戏化"实验取得显著成效:数学课融入超市购物情景剧,语文课采用角色扮演古诗创作,家庭中可以设计"挑战任务卡",如"用积木搭建等边三角形"等,将知识习得自然融入游戏过程。

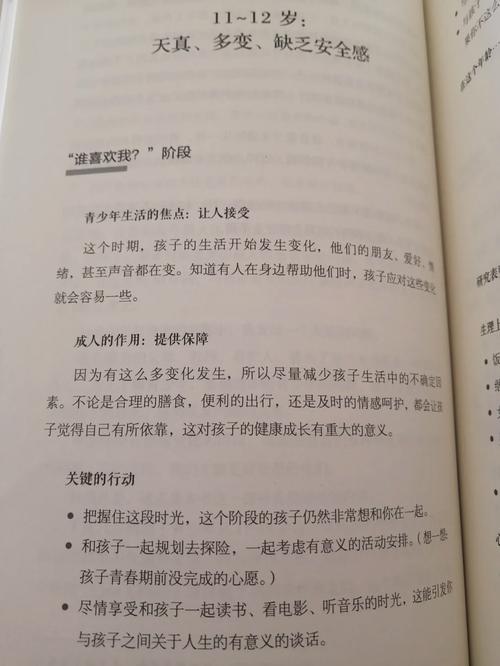

小学高年级至青春期(10-15岁)需注重价值引导,上海某中学开发的"职业体验游戏箱",通过模拟不同职业的闯关游戏,成功帮助37%的学生建立初步职业认知,这个阶段可引导孩子参与服务性游戏,如组织社区儿童游戏日,在玩耍中培养责任感。

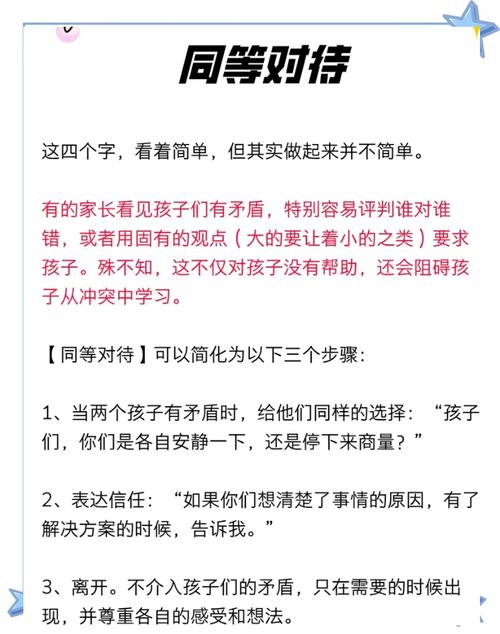

智慧陪伴者的自我修养:家长角色的转型升级

当代家长需要具备"游戏解码能力",当孩子沉迷《我的世界》时,睿智的家长会发现其中蕴含的空间智能和资源管理训练,台湾教育研究者开发的"游戏元素分析表",帮助家长识别各类游戏的教育价值,将"无意义玩耍"转化为成长契机。

亲子共创游戏时光能有效提升教育效能,杭州某家庭发明的"历史桌游",通过角色扮演重现历史事件,使孩子主动查阅史料,这种模式的关键在于平等参与——家长不是指导者而是游戏伙伴,在共同探索中自然传递知识。

电子游戏并非洪水猛兽,限定时间内允许孩子体验优质游戏,辅以"游戏日志"记录机制:要求孩子每天用5分钟记录游戏中的收获,某家长发现孩子通过《文明》系列游戏,竟自发研究了世界文明发展史,这种转化正是智慧引导的典范。

教育迷思的破除与重建

"玩物丧志"的传统观念亟待更新,诺贝尔物理学奖得主费曼回忆录揭示,童年时期的自由探索奠定了他独特的思维方式,教育者需要警惕将"爱玩"等同于"不务正业"的认知偏差,游戏力已被列为21世纪核心素养之一。

强制干预的代价往往超乎想象,心理学中的"阻抗理论"表明,粗暴打断游戏可能引发更强烈的沉迷倾向,某重点中学的对比实验显示,采用"渐进式转移法"的班级,学生自律性提升27%,而简单禁止游戏的对照组反而出现更多隐性沉迷现象。

教育的真谛在于唤醒而非塑造,芬兰教育系统将"保留儿童游戏天性"写入国家教育法,其PISA测评的持续领先印证了这种理念的成功,当9岁的小米在父母支持下将恐龙玩具研究发展成古生物课题时,我们看到的不仅是知识的积累,更是终身学习能力的萌芽。

站在教育革新的十字路口,我们需要以更开阔的视野看待儿童的玩心,这不是需要驯服的野兽,而是等待引导的激流,正如儿童心理学家皮亚杰所言:"游戏是认知发展的最高成就",当我们学会用智慧将璞玉般的玩心打磨成器,收获的将是兼具创造力与内驱力的未来栋梁,每个蹲下身与孩子共享游戏时光的家长,都在书写着最动人的教育诗篇。