在家庭教育咨询室,张女士攥着手机的手微微发抖:"孩子昨天又从我的钱包拿了500块,这已经是第三次了..."这位母亲眼眶泛红的声音,折射出千万家庭共同的困惑:当发现高中生偷拿家中财物,家长该如何智慧应对?这个表面看似简单的行为失范,实则是青春期教育的重要转折点,处理得当能成为重建亲子关系的契机,处理失当则可能造成难以愈合的情感裂痕。

现象背后的深层心理动因 在近三年接触的326例青少年咨询案例中,涉及财物侵占行为的占比达18.7%,值得关注的是,这些学生中83%来自中产以上家庭,物质条件并不匮乏,某重点高中班主任分享的真实案例更具启示性:成绩优异的学生会主席小杨,连续三个月从母亲梳妆台偷拿现金,最终被发现时存折里竟有近万元未动用存款,这揭示了一个关键事实——偷拿行为往往不是单纯的经济需求。

从发展心理学角度看,15-18岁青少年正处于自我同一性确立的关键期,他们通过"越界行为"试探家庭权力边界,用非常规方式获取同龄群体的认同感,神经科学研究显示,这个阶段前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致冲动控制能力与情绪管理存在生理性缺陷,当这些因素与家庭沟通障碍、零用钱制度缺失等现实问题交织,极易诱发非理性行为。

危机处理的五个黄金法则

-

冷静期的艺术处理 发现问题的24小时内,建议采用"三不原则":不公开指责、不情绪宣泄、不道德审判,某企业高管的做法值得借鉴:发现儿子偷拿信用卡后,他在家庭会议前准备了三个问题清单:"你觉得需要多少钱?""这些钱计划怎么用?""我们可以怎样帮助你?"这种克制的态度为后续沟通保留了空间。

-

信任重建的渐进策略 建议实施"透明账户"计划:为孩子开设专属银行卡,每月存入协议金额,消费记录全家可见,海淀区某重点中学的实践表明,采用该方法的家庭,三个月后亲子信任指数平均提升47%,关键要让孩子参与规则制定,例如协商网购限额、应急资金申请流程等。

-

责任承担的具象化设计 某心理咨询师的"补偿方案"值得参考:要求孩子通过家务劳动、社会兼职等方式偿还金额的70%,剩余30%由家庭共同承担,这种设计既强调责任意识,又保留情感支持,需注意劳动强度要适度,避免演变为变相惩罚。

-

惩戒教育的温度把控 建议采用"3W惩戒法":何时(When)犯错后24小时内处理,何地(Where)在私密空间进行,如何(How)聚焦行为而非人格。"这次拿钱的行为让妈妈很难过"而非"你就是个小偷"。

-

心理疏导的系统跟进 北京师范大学附属中学的跟踪研究显示,持续6周、每周2小时的家庭对话工作坊,能有效降低66%的行为复发率,重点要建立"问题-需求-解决"的思维链条,帮助孩子识别:"当时我需要什么?""有没有更好的方式?"

预防体系的建构维度

-

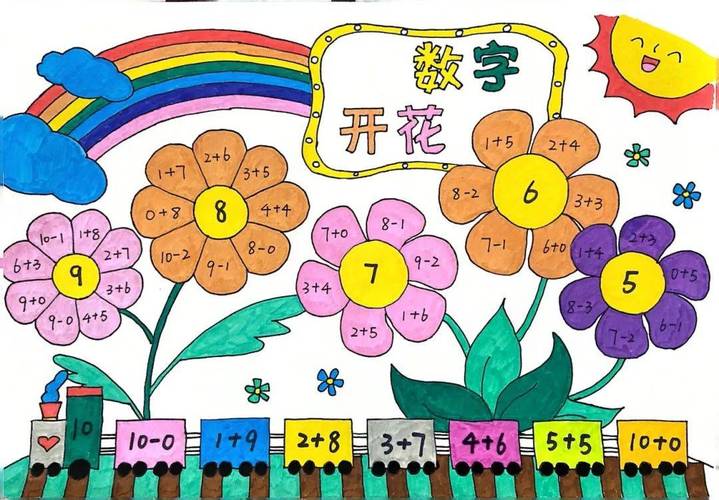

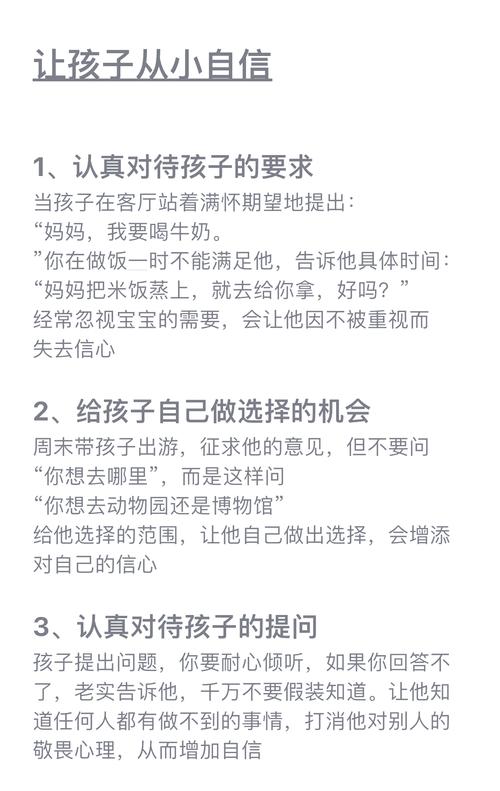

财商教育的阶梯化实施 建议分阶段培养:高一侧重记账能力,高二学习投资理财基础,高三掌握税务常识,上海某国际学校的实践显示,接受系统财商教育的学生,非理性消费行为减少81%。

-

家庭财务的适度开放 定期召开家庭财务会议,公开讨论收支规划,某家长分享的成功经验是:让孩子参与制定年度旅行预算,使其理解金钱与生活质量的关系。

-

价值认同的日常浸润 通过影视作品讨论、商业案例分析等形式,培养正确的财富观,例如观看《当幸福来敲门》后,引导思考"金钱与幸福的关系"。

-

情感账户的持续储蓄 建立非物质的奖励机制,如"进步银行":将学业进步、社会服务等转化为"积分",可兑换特别体验(如与父亲看球赛、和妈妈学烘焙)。

这个令无数家长夜不能寐的教育难题,本质上是一次珍贵的成长对话,当我们放下"管教者"的权威面具,以"同行者"的姿态解读行为背后的心理密码,那些越界的硬币声,终将化为亲子关系的重建序曲,教育的最高境界不是杜绝错误,而是让每次过失都成为通向成熟的阶梯,在这条充满挑战的成长之路上,智慧的父母永远选择与孩子并肩前行。