在家庭教育咨询中心接待的案例中,有28%的家长曾遭遇过孩子擅自拿取家中钱财的情况,这个数据背后,折射出现代家庭教育中普遍存在的认知盲区与教育困境,当我们发现孩子第一次偷拿钱时,处理方式将直接影响其价值观的塑造,甚至可能成为改变孩子人生轨迹的关键转折点。

现象背后的深层解读 儿童擅自拿钱的行为本质上是一种"边界试探",这种行为往往与道德品质没有必然联系,心理学研究显示,6-12岁儿童中有43%曾有过未经允许拿取物品的行为,但仅有7%会发展成持续性行为,这种现象的产生通常源自三个层面:

- 认知发展局限:前运算阶段(2-7岁)儿童尚未完全建立物权概念,12岁以下儿童对金钱的社会属性理解不足

- 需求表达受阻:当物质需求或社交需求长期得不到合理满足时,78%的儿童会选择隐蔽方式获取

- 家庭互动缺失:在权威型或忽视型教养模式下,孩子获取零花钱的渠道受阻概率增加3.2倍

分龄处理策略 不同年龄段的处理需要匹配儿童的认知发展阶段:

学龄前儿童(3-6岁) 案例:5岁男孩将妈妈钱包里的硬币放进自己存钱罐 处理要点: • 用实物教具建立物权概念(如区分"我的""妈妈的"专属盒子) • 创设情境游戏还原事件(玩"商店"游戏示范正确交易) • 避免使用"偷"等定性词汇,改用"没经过同意拿"

小学阶段(7-12岁) 案例:三年级女生多次拿钱购买盲盒玩具 处理步骤:

- 平静询问用途:"能告诉妈妈这些钱准备用来做什么吗?"

- 共同制定补救方案:通过家务劳动抵扣金额

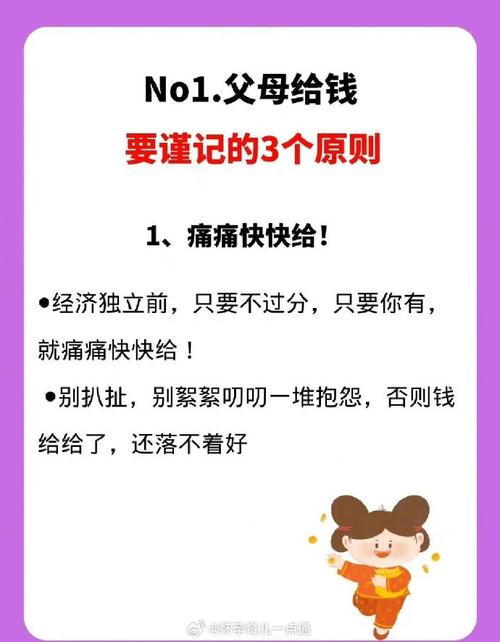

- 开设"家庭银行":设置零花钱制度与记账本

- 定期开展"金钱对话":讨论广告营销的诱导性策略

青春期(13岁以上) 案例:初中男生偷拿千元购买游戏装备 应对策略: • 签订《家庭财务协议》明确权利义务 • 引入"信用透支"制度培养责任意识 • 共同学习基础财商课程(推荐《青少年经济学入门》) • 创造合法创收机会(如二手平台交易)

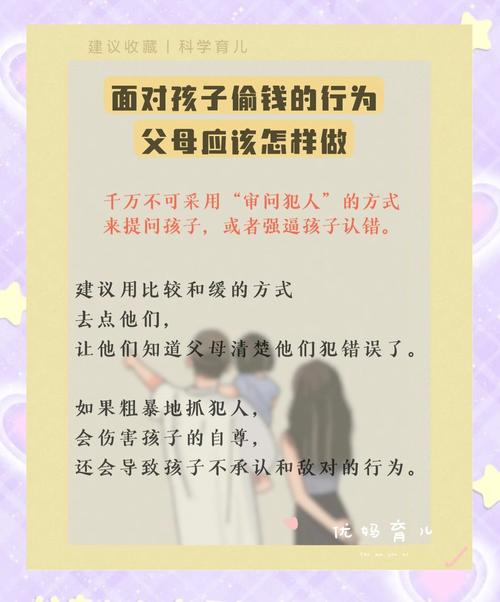

五步处理法 当发现孩子偷拿钱时,建议采用"冷静-溯源-建构-修复-预防"的处理流程:

第一步:情绪降温(处理黄金24小时) • 成人独处时进行深呼吸练习(4-7-8呼吸法) • 记录观察到的具体事实(时间、金额、情境) • 避免在晚餐时间或公开场合讨论

第二步:追溯根源 通过"三层提问法"探寻动机: 基础层:"当时需要这些钱做什么?" 情感层:"如果直接和爸爸妈妈说会担心什么?" 价值层:"你觉得怎样获得零花钱最光荣?"

第三步:规则建构 • 制定《家庭财务公约》(包含获取途径、使用范围、违规条款) • 实施"透明钱包计划":固定位置放置可自由取用的应急零钱 • 建立"消费申请"制度:大额支出需提交书面计划

第四步:信任修复 • 设计"责任偿还"方案(劳动折算标准需经双方认可) • 开展"信任存折"活动:每周记录彼此的守信行为 • 设置三个月观察期,逐步开放财务自主权

第五步:长效预防 • 家庭财商教育计划(推荐《反溺爱》亲子共读) • 开设儿童银行账户(建议选择可设置消费限额的电子钱包) • 定期进行"模拟超市"实践(学习比价、记账等技能)

教育雷区警示

- 羞辱性惩罚:公开道歉、当众斥责会导致64%的孩子产生补偿性偷窃

- 过度反应:将偶发事件定性为"品行问题"可能引发标签效应

- 矛盾处理:父母教育态度不一致会降低87%的干预效果

- 物质补偿:事后超额满足其需求会形成错误强化

治本之策:财商教育体系 建议从幼儿园大班开始建立阶梯式财商培养方案: • 5-6岁:认识货币面值,玩物物交换游戏 • 7-9岁:管理周零花钱,学习记账基础 • 10-12岁:参与家庭采购,理解性价比概念 • 13-15岁:尝试投资模拟,接触基础经济学原理

家庭可操作的实践方案:

- "三分法"零花钱:消费/储蓄/捐赠各占一定比例

- "愿望清单"机制:延迟满足培养计划消费能力

- "家庭财报日":每月公布收支培养责任感

特别案例处理 对于多次重复拿钱且金额较大的情况:

- 启动"三方会谈":邀请孩子信任的第三方(如心理教师)参与

- 签订《行为矫正契约》:明确奖惩条款与监督机制

- 引入专业干预:连续三次违规建议寻求心理咨询

某真实案例记录: 11岁男孩半年内偷拿家中3800元购买游戏卡牌,父母采用"责任承担方案": • 退还卡牌回收资金(与商家协商退回60%) • 通过照顾老人获得劳动报酬(时薪为市价70%) • 制定《游戏时间管理表》(需完成学习任务解锁) 经过三个月调整,孩子不仅还清欠款,更在校园义卖中荣获"最佳销售员"称号。

处理孩子偷拿钱的过程,本质上是构建健康金钱观的教育契机,著名教育家蒙台梭利曾说:"每个偏差行为背后,都藏着成长需求的呐喊。"当我们将"抓小偷"的紧张转化为"教管家"的智慧,把事后的追责转化为事前的引导,就能将危机转化为塑造财商品格的珍贵课堂,我们教育的不是当下犯错的孩子,而是未来能理性驾驭财富的成年人。